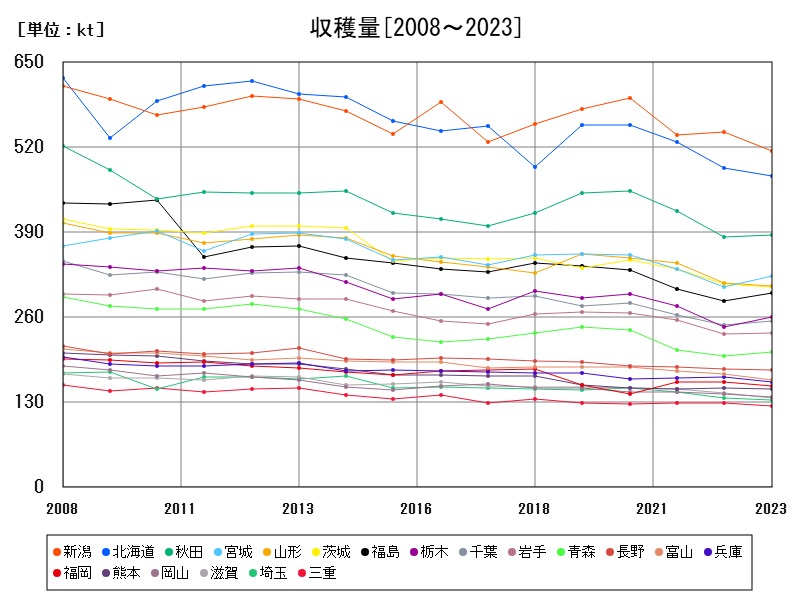

2023年の陸稲の全国収穫量は661万トンで、前年から1.36%減少。主産地は新潟、北海道、秋田で、特に宮城、福島、栃木では前年からの増加が目立つ。気候条件、栽培技術、作付け方針の変化が地域差に影響しており、今後は温暖化に対応した品種やスマート農業の導入が収量の安定化に重要となる。地域特性に応じた効率的な生産体制が鍵となる見通しである。

収穫量のランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 661 | 100 | -1.358 | |

| 1 | 新潟 | 51.41 | 7.778 | -5.409 |

| 2 | 北海道 | 47.59 | 7.2 | -2.4 |

| 3 | 秋田 | 38.58 | 5.837 | +0.784 |

| 4 | 宮城 | 32.38 | 4.899 | +5.782 |

| 5 | 山形 | 30.86 | 4.669 | -1.406 |

| 6 | 茨城 | 30.63 | 4.634 | -1.257 |

| 7 | 福島 | 29.79 | 4.507 | +4.563 |

| 8 | 栃木 | 26.1 | 3.949 | +6.4 |

| 9 | 千葉 | 25.51 | 3.859 | +3.071 |

| 10 | 岩手 | 23.58 | 3.567 | +0.469 |

| 11 | 青森 | 20.75 | 3.139 | +3.029 |

| 12 | 長野 | 17.99 | 2.722 | -0.717 |

| 13 | 富山 | 16.47 | 2.492 | -5.345 |

| 14 | 兵庫 | 16.15 | 2.443 | -4.04 |

| 15 | 福岡 | 15.5 | 2.345 | -3.727 |

| 16 | 熊本 | 14.97 | 2.265 | -1.058 |

| 17 | 岡山 | 13.83 | 2.092 | -2.606 |

| 18 | 滋賀 | 13.61 | 2.059 | -6.073 |

| 19 | 埼玉 | 13.31 | 2.014 | -2.491 |

| 20 | 三重 | 12.47 | 1.887 | -3.183 |

| 21 | 愛知 | 11.86 | 1.794 | -6.834 |

| 22 | 佐賀 | 11.31 | 1.711 | -1.309 |

| 23 | 広島 | 10.97 | 1.66 | -1.878 |

| 24 | 石川 | 10.77 | 1.629 | -2.18 |

| 25 | 福井 | 10.75 | 1.626 | -3.327 |

| 26 | 岐阜 | 9.53 | 1.442 | -2.156 |

| 27 | 大分 | 8.89 | 1.345 | -4.099 |

| 28 | 島根 | 8.19 | 1.239 | -2.033 |

| 29 | 山口 | 8.16 | 1.234 | -6.529 |

| 30 | 静岡 | 7.79 | 1.179 | +1.963 |

| 31 | 鹿児島 | 7.66 | 1.159 | -3.405 |

| 32 | 京都 | 6.63 | 1.003 | -3.774 |

| 33 | 愛媛 | 6.46 | 0.977 | -5.14 |

| 34 | 群馬 | 6.25 | 0.946 | +0.482 |

| 35 | 宮崎 | 6.17 | 0.933 | -5.657 |

| 36 | 鳥取 | 5.63 | 0.852 | -8.752 |

| 37 | 香川 | 5.01 | 0.758 | -9.239 |

| 38 | 長崎 | 4.88 | 0.738 | -0.204 |

| 39 | 高知 | 4.63 | 0.7 | -5.123 |

| 40 | 徳島 | 4.45 | 0.673 | -3.888 |

| 41 | 奈良 | 4.24 | 0.641 | -2.752 |

| 42 | 和歌山 | 2.92 | 0.442 | -5.806 |

| 43 | 山梨 | 2.53 | 0.383 | +1.2 |

| 44 | 大阪 | 2.23 | 0.337 | -2.193 |

| 45 | 神奈川 | 1.42 | 0.215 | -1.389 |

| 46 | 沖縄 | 0.175 | 0.0265 | -3.846 |

| 47 | 東京 | 0.0465 | 0.00703 | -3.926 |

詳細なデータとグラフ

収穫量の現状と今後

2023年、日本全国における陸稲(りくとう/おかぼ)の収穫量は661万トンとなり、前年に比べて-1.36%の微減を記録しました。陸稲は水田を使わず畑地で育てられる稲で、1般的には水稲より収量は低いものの、水の乏しい地域や特定の条件下で重要な作物となります。

近年の気候変動や農業経営の多角化、コメ離れの進行などの背景から、陸稲の位置づけは各県で再検討されつつあり、地域ごとに生産体制や政策支援の違いが収穫量の変化に表れています。

新潟県 – 長年の主産地としての地位と減少傾向

収穫量:51.41万t(全国比7.778%)

前年比:-5.409%

新潟県は引き続き陸稲の最大の生産県であるものの、2023年は前年比で5.4%の減少となりました。品質重視の栽培にシフトする動きや、作付面積の縮小、農家の高齢化、需要減少が主因と考えられます。

ただし、新潟はコメに関して品種改良やブランド戦略に積極的な県であるため、将来的には陸稲の栽培にも高付加価値化や用途特化の方向性で再構築が進むと予想されます。

北海道 – 安定した生産力と寒冷地型陸稲の成果

収穫量:47.59万t(全国比7.2%)

前年比:-2.4%

北海道は水田以外の大規模耕地を活用できる点から、陸稲の効率的生産が可能な地域として成長してきました。冷涼な気候でも対応できる品種の導入や、機械化農業の徹底により、全国2位の地位を維持しています。

2023年はやや減収(-2.4%)でしたが、依然として寒冷地型農業のモデルとして、陸稲の重要な供給地であることに変わりはありません。将来的にはAI農機やロボット収穫技術の導入も進み、生産の持続可能性が向上する見込みです。

東北の安定地帯 – 秋田・宮城・山形・岩手

秋田県:38.58万t(+0.784%)

宮城県:32.38万t(+5.782%)

山形県:30.86万t(-1.406%)

岩手県:23.58万t(+0.469%)

東北地域は気温や水分条件が陸稲の栽培に適しており、全国でも上位を占める地域です。特に宮城県では前年比+5.8%の増加が見られ、栽培技術の改善や天候条件の好転が功を奏したと考えられます。

1方、山形はやや減少しましたが、30万トン以上の安定した生産を維持しています。災害リスクの管理や播種タイミングの最適化が継続的な課題となっています。

秋田と岩手は比較的安定した生産水準をキープしており、地場品種の活用や高齢農家向け支援策が今後の生産維持の鍵となります。

北関東・千葉の成長 – 茨城・栃木・千葉

茨城県:30.63万t(-1.257%)

栃木県:26.1万t(+6.4%)

千葉県:25.51万t(+3.071%)

北関東および南関東では、地域農業の多角化と畑作の拡大により、陸稲の生産量が高まっています。

特に栃木県は+6.4%と大幅な増加を記録し、担い手世代への技術継承や新品種の導入、土地利用の最適化が収穫量増加の背景にあると考えられます。千葉県でも温暖な気候を活かして効率的な陸稲生産が行われており、年々安定性が増しています。

これらの県では、水稲とのローテーションや飼料用作物との複合経営に陸稲を組み込む例が増加しており、中長期的にも生産は持続される傾向にあります。

気候と政策の影響による地域差

2023年のデータから見える傾向として、天候条件が収穫量に強く影響している地域もあれば、政策や技術の変化が支配的な地域もあることが明らかになりました。

-

増収地域(宮城・福島・栃木など):比較的天候に恵まれたことに加え、技術普及や若手農業者の活躍が背景。

-

減収地域(新潟・北海道・山形など):気象条件の不安定や栽培面積の減少、労働力不足などが要因。

今後の展望と課題

今後の陸稲栽培においては、以下のような課題と可能性が見込まれます。

温暖化と品種対応

温暖化の進行により、既存品種の適応性が揺らぐ可能性があるため、耐暑性・早生品種の開発と導入が急務です。

労働力と経営継承

農業の高齢化が進む中で、若手の3入促進と省力化技術の導入(ドローン、AI施肥など)が不可欠です。

輸出・加工用途への展開

食品用以外にも、陸稲を原料とした酒・菓子・飼料などへの用途展開により、高付加価値化が期待されます。

まとめ

2023年の陸稲生産は全国で微減となったものの、県別に見ると地域ごとの傾向が鮮明です。新潟や北海道といった伝統的な産地はやや減少傾向にある1方で、宮城・栃木・福島などでは増加傾向が見られ、地域特性に応じた生産戦略が機能し始めています。

今後は、スマート農業の活用、気候変動への適応品種、栽培技術の高度化が生産量維持・拡大の鍵を握ります。中長期的には、地域資源を活かした持続的な陸稲生産モデルが求められます。

コメント