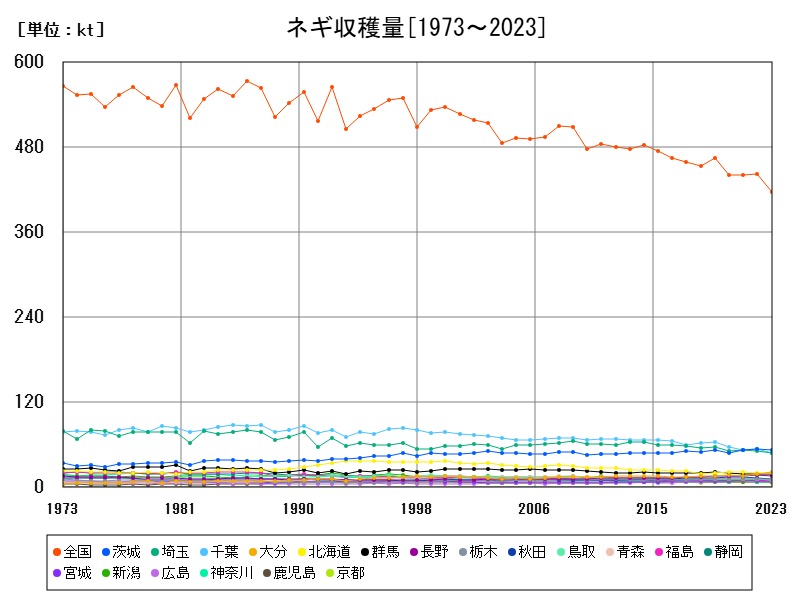

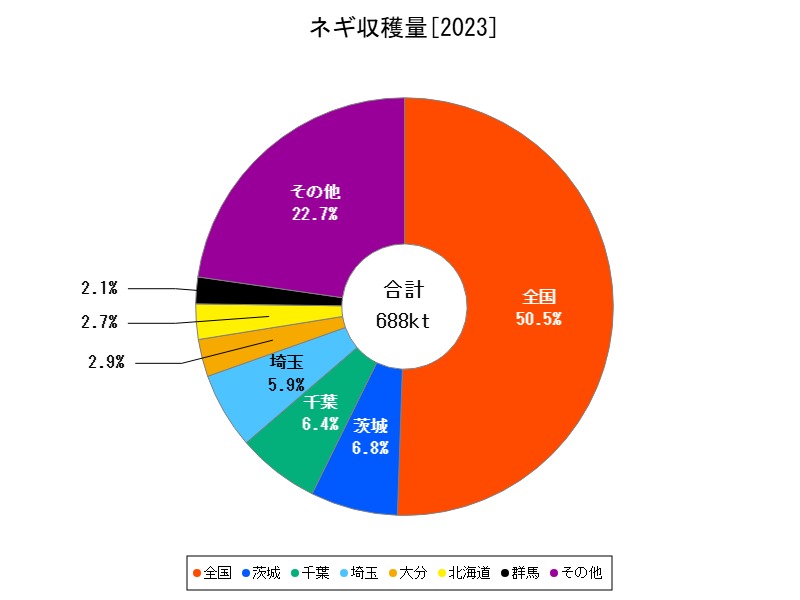

2023年の全国ネギ収穫量は416.3千トンで、関東三県(茨城・埼玉・千葉)が主力ながら減少傾向。一方、大分や北海道は増産が目立ち、地域分散が進行。今後は気象リスクや労働力不足への対応が急務で、機械化・輸出強化が鍵となります。

ネギの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 416.3 | 100 | -5.921 | |

| 1 | 茨城 | 52.9 | 12.71 | -2.578 |

| 2 | 埼玉 | 48.5 | 11.65 | -5.458 |

| 3 | 千葉 | 48.3 | 11.6 | -10.22 |

| 4 | 大分 | 21.8 | 5.237 | +20.44 |

| 5 | 北海道 | 20 | 4.804 | +2.041 |

| 6 | 群馬 | 18.4 | 4.42 | +1.099 |

| 7 | 長野 | 15.5 | 3.723 | -8.824 |

| 8 | 秋田 | 11.6 | 2.786 | -14.71 |

| 9 | 栃木 | 11.6 | 2.786 | -5.691 |

| 10 | 鳥取 | 10.3 | 2.474 | -11.97 |

| 11 | 青森 | 9.83 | 2.361 | -18.08 |

| 12 | 福島 | 9.56 | 2.296 | -11.48 |

| 13 | 静岡 | 8.96 | 2.152 | -7.819 |

| 14 | 宮城 | 8.54 | 2.051 | -10.11 |

| 15 | 新潟 | 8.5 | 2.042 | -18.27 |

| 16 | 広島 | 7.97 | 1.914 | -4.207 |

| 17 | 神奈川 | 7.74 | 1.859 | -2.025 |

| 18 | 鹿児島 | 7.1 | 1.706 | -4.054 |

| 19 | 京都 | 6.77 | 1.626 | -8.514 |

| 20 | 愛知 | 6.54 | 1.571 | -11.14 |

| 21 | 山形 | 6.35 | 1.525 | -23.22 |

| 22 | 福岡 | 6.18 | 1.485 | -5.505 |

| 23 | 岩手 | 6.14 | 1.475 | -9.306 |

| 24 | 大阪 | 5.84 | 1.403 | -6.41 |

| 25 | 兵庫 | 4.06 | 0.975 | -2.404 |

| 26 | 三重 | 3.86 | 0.927 | +1.312 |

| 27 | 熊本 | 3.55 | 0.853 | -4.313 |

| 28 | 香川 | 3.38 | 0.812 | +3.049 |

| 29 | 徳島 | 3.15 | 0.757 | -0.943 |

| 30 | 長崎 | 2.82 | 0.677 | +4.059 |

| 31 | 奈良 | 2.48 | 0.596 | -13.59 |

| 32 | 高知 | 2.31 | 0.555 | -7.6 |

| 33 | 岡山 | 2.15 | 0.516 | -4.444 |

| 34 | 佐賀 | 2.06 | 0.495 | -15.23 |

| 35 | 島根 | 2.01 | 0.483 | -4.739 |

| 36 | 愛媛 | 1.87 | 0.449 | -15.77 |

| 37 | 宮崎 | 1.87 | 0.449 | -8.333 |

| 38 | 富山 | 1.85 | 0.444 | -18.14 |

| 39 | 福井 | 1.74 | 0.418 | -20.91 |

| 40 | 石川 | 0.746 | 0.179 | -13.46 |

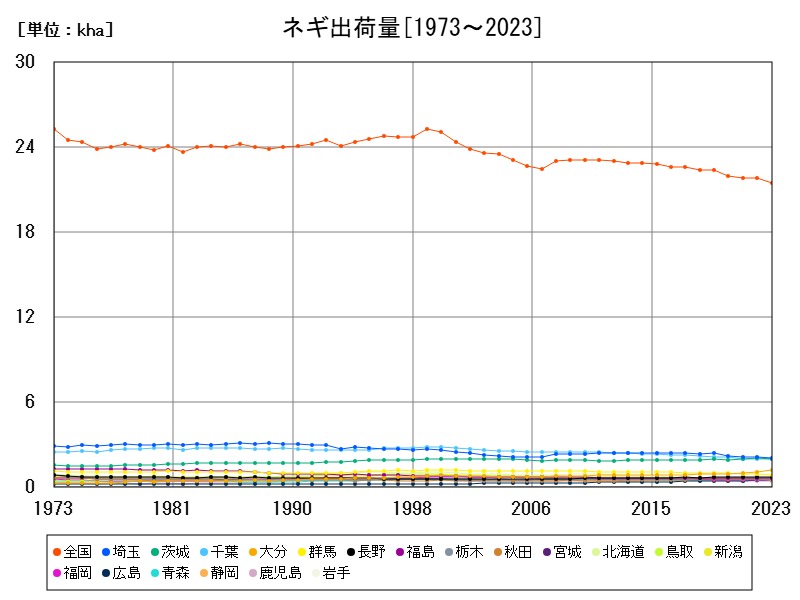

ネギの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 34.77 | 100 | -5.439 | |

| 1 | 茨城 | 4.65 | 13.37 | -1.899 |

| 2 | 千葉 | 4.4 | 12.65 | -9.836 |

| 3 | 埼玉 | 4.05 | 11.65 | -5.594 |

| 4 | 大分 | 1.99 | 5.723 | +20.61 |

| 5 | 北海道 | 1.88 | 5.407 | +1.622 |

| 6 | 群馬 | 1.42 | 4.084 | +1.429 |

| 7 | 長野 | 1.03 | 2.962 | -8.85 |

| 8 | 栃木 | 0.956 | 2.749 | -3.141 |

| 9 | 鳥取 | 0.954 | 2.744 | -12.48 |

| 10 | 秋田 | 0.935 | 2.689 | -15 |

| 11 | 静岡 | 0.784 | 2.255 | -7.981 |

| 12 | 青森 | 0.774 | 2.226 | -17.13 |

| 13 | 広島 | 0.687 | 1.976 | -4.184 |

| 14 | 新潟 | 0.684 | 1.967 | -20.28 |

| 15 | 神奈川 | 0.682 | 1.961 | -1.729 |

| 16 | 鹿児島 | 0.642 | 1.846 | -2.58 |

| 17 | 福島 | 0.632 | 1.818 | -9.195 |

| 18 | 京都 | 0.623 | 1.792 | -3.411 |

| 19 | 宮城 | 0.619 | 1.78 | -10.29 |

| 20 | 福岡 | 0.56 | 1.611 | -6.355 |

| 21 | 大阪 | 0.554 | 1.593 | -6.102 |

| 22 | 愛知 | 0.488 | 1.404 | -10.79 |

| 23 | 岩手 | 0.463 | 1.332 | -9.393 |

| 24 | 山形 | 0.45 | 1.294 | -22.68 |

| 25 | 熊本 | 0.278 | 0.8 | -4.138 |

| 26 | 香川 | 0.276 | 0.794 | +3.371 |

| 27 | 徳島 | 0.27 | 0.777 | -0.735 |

| 28 | 兵庫 | 0.261 | 0.751 | -2.612 |

| 29 | 長崎 | 0.245 | 0.705 | +3.814 |

| 30 | 三重 | 0.242 | 0.696 | +0.833 |

| 31 | 高知 | 0.211 | 0.607 | -7.456 |

| 32 | 奈良 | 0.198 | 0.569 | -13.16 |

| 33 | 岡山 | 0.168 | 0.483 | -4 |

| 34 | 佐賀 | 0.163 | 0.469 | -15.1 |

| 35 | 宮崎 | 0.16 | 0.46 | -8.046 |

| 36 | 福井 | 0.156 | 0.449 | -19.59 |

| 37 | 島根 | 0.155 | 0.446 | -1.899 |

| 38 | 富山 | 0.149 | 0.429 | -19.46 |

| 39 | 愛媛 | 0.129 | 0.371 | -20.86 |

| 40 | 石川 | 0.0576 | 0.166 | -11.11 |

詳細なデータとグラフ

ネギの現状と今後

2023年の全国ネギ収穫量は416.3千トン、出荷量は347.7千トンで、前年からいずれも約6%前後の減少を示しています。ネギは全国で広く栽培される代表的な葉茎菜類であり、地域性が強い品種・栽培様式が確立されてきました。

しかし、2023年は主産地を含む多くの地域で収量減が見られ、気象変動、作業負担、人手不足といった課題が影響しています。その1方で、大分県や北海道など、収量を伸ばす地域も現れ、今後の地域分散と持続的生産体制への転換が注目されています。

主産地(関東)―茨城・埼玉・千葉の3強体制

茨城県(52.9kt/前年比 -2.578%)

出荷量でも全国最多(4.65万t)を誇り、関東圏の大消費地へのアクセスが強み。比較的温暖な気候と平坦な耕地条件を背景に、白ネギ・根深ネギの生産が盛んです。近年は大型化・周年出荷体制も進展していますが、若干の減少が見られ、省力化の重要性が増しています。

埼玉県(48.5kt/-5.458%)

収穫量・出荷量ともに全国2~3位を安定して維持。都市近郊型農業の特徴を活かし、鮮度重視の流通が展開されています。ただし都市化の進行と高齢化により生産面積の維持が課題。

千葉県(48.3kt/-10.22%)

近年、気候リスクや病害の影響が大きく、2023年の減少幅は3県中最も大きくなりました。暖地型品種による早出しなどの差別化戦略が取られていますが、作業負担と労働力不足が今後の継続的課題となりそうです。

次世代の中核―北日本・9州の台頭

大分県(21.8kt/+20.44%)

収穫量・出荷量ともに大幅増を記録。9州では特に高品質な白ネギ栽培が盛んで、気温と日射量を活かした冬出荷に強みがあります。施設化やスマート農業への対応が進んでおり、今後も安定供給体制が期待されます。

北海道(20kt/+2.041%)

冷涼な気候により夏ネギ栽培に適しており、年々安定した生産を確保。2023年もわずかに増加しており、広大な土地と機械化対応により、さらなる拡大余地があります。

内陸・中山間地域の安定供給地

群馬県(18.4kt/+1.099%)

関東内陸部での安定生産地として機能し、夏秋期を中心とした供給力に定評があります。地元市場向けと首都圏出荷を両立し、近年は選果・包装の共同化が進んでいます。

長野県(15.5kt/-8.824%)

標高差を活かした時期分散出荷が可能ですが、2023年は大幅減。豪雨・高温などの天候要因が打撃となりました。高冷地栽培の維持には品種選定と施設導入がカギを握ります。

地方産地の苦戦と可能性

秋田県・栃木県(各11.6kt)

両県とも気候には適していますが、2023年はともに5~15%の減少。特に秋田県は-14.71%と大幅で、年による変動が大きい産地です。収穫・出荷の省力化技術の導入が今後の課題です。

鳥取県(10.3kt/-11.97%)

山陰地域の主要産地であり、冬期出荷にも対応するが、2023年は急減。労働力不足や台風等の影響が想定され、今後の持続的生産体制の構築が不可欠です。

今後の展望と課題

全国的課題:

-

気候リスク:豪雨・高温・早霜による収穫タイミングのずれ

-

高齢化と人手不足:収穫・選別・皮むき作業に多大な労力がかかるため、若年層の3入促進が急務

-

価格変動の大きさ:需給バランスの乱れが収益不安定に直結

注目の対策・技術:

-

機械収穫と自動選別ラインの導入

-

冷蔵保存による時期調整出荷

-

地域ごとのブランド化(例:深谷ねぎ、下仁田ねぎ等)

-

輸出対応(台湾・香港市場など)

コメント