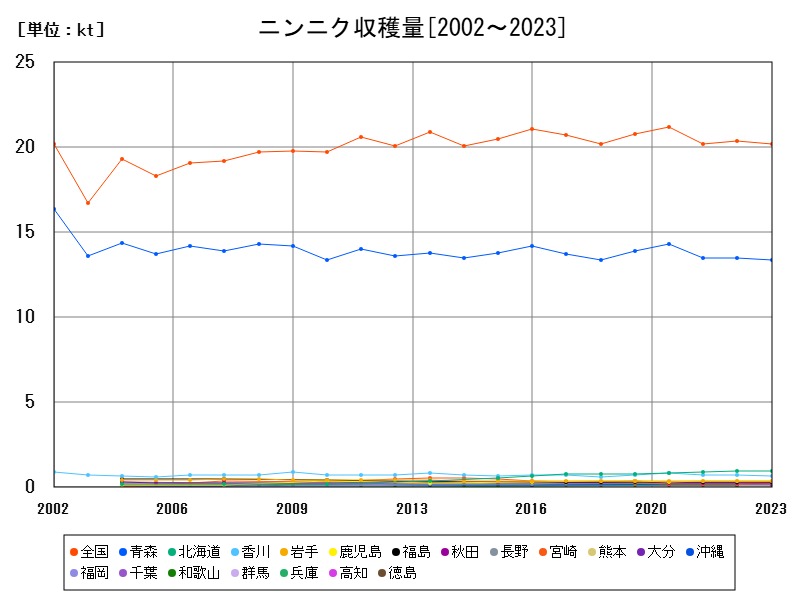

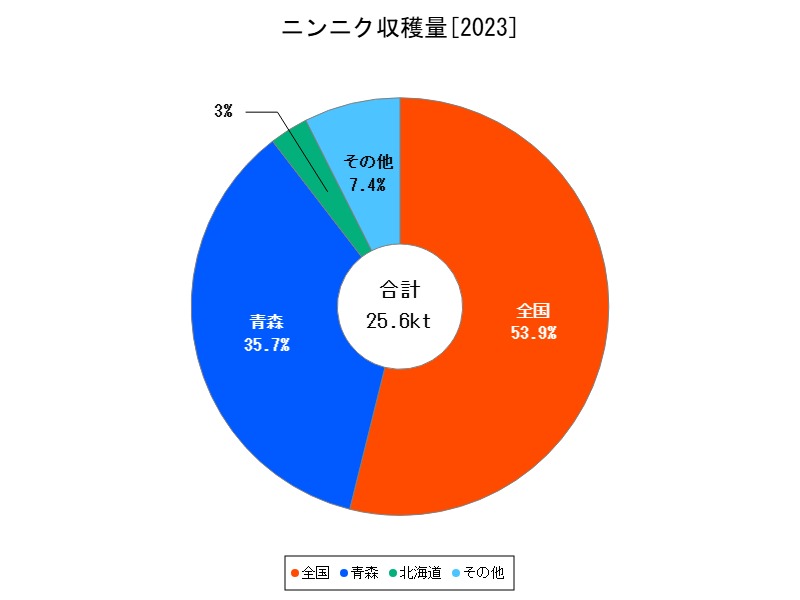

2023年の日本のニンニク収穫量は20.2千トンで微減傾向。主産地の青森県が全体の66%を占めるも、高齢化や気象変動の影響で減少。宮崎・鹿児島など南日本では増加傾向が見られ、生産地の多極化が進んでいます。今後は省力化や輸出戦略が鍵となります。

ニンニクの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 20.2 | 100 | -0.98 | |

| 1 | 青森 | 13.4 | 66.34 | -0.741 |

| 2 | 北海道 | 0.967 | 4.787 | -0.617 |

| 3 | 香川 | 0.649 | 3.213 | -10.85 |

| 4 | 岩手 | 0.38 | 1.881 | -0.783 |

| 5 | 鹿児島 | 0.369 | 1.827 | +5.128 |

| 6 | 福島 | 0.286 | 1.416 | +1.06 |

| 7 | 秋田 | 0.272 | 1.347 | -0.366 |

| 8 | 宮崎 | 0.246 | 1.218 | +16.59 |

| 9 | 熊本 | 0.233 | 1.153 | -2.917 |

| 10 | 大分 | 0.202 | 1 | -1.463 |

| 11 | 徳島 | 0.119 | 0.589 | -9.16 |

ニンニクの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 1.38 | 100 | -1.429 | |

| 1 | 青森 | 0.914 | 66.23 | -1.72 |

| 2 | 北海道 | 0.0768 | 5.565 | -1.665 |

| 3 | 香川 | 0.0512 | 3.71 | -10.8 |

| 4 | 鹿児島 | 0.0268 | 1.942 | +0.375 |

| 5 | 岩手 | 0.0235 | 1.703 | -0.844 |

| 6 | 宮崎 | 0.0232 | 1.681 | +16.58 |

| 7 | 秋田 | 0.0192 | 1.391 | -0.518 |

| 8 | 熊本 | 0.0176 | 1.275 | -3.297 |

| 9 | 大分 | 0.0161 | 1.167 | -1.227 |

| 10 | 徳島 | 0.0092 | 0.667 | -8.911 |

| 11 | 福島 | 0.004 | 0.29 | +17.65 |

詳細なデータとグラフ

ニンニクの現状と今後

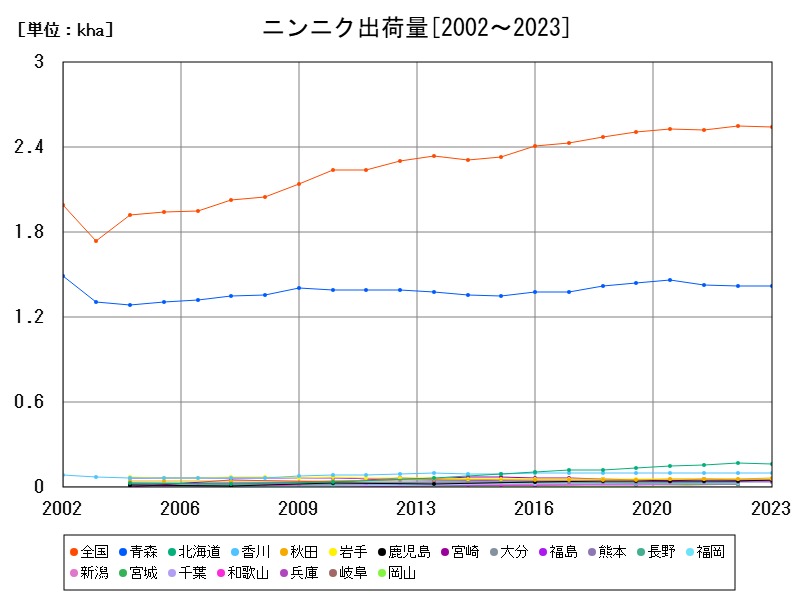

2023年の全国のニンニク収穫量は20.2千トン、出荷量は13.8千トンで、前年からそれぞれ-0.98%、-1.429%の減少となりました。ニンニクは日本国内での自給率が比較的低く、中国産などの輸入品に依存してきましたが、健康志向や地産地消の流れの中で、国産ニンニクの需要も徐々に増しています。しかし生産は特定地域に集中しており、全国平均では供給にやや陰りが見え始めています。

日本1のニンニク産地・青森県の圧倒的存在感

青森県(収穫量13.4kt/出荷量0.914万t、前年比-0.741%/-1.72%)

青森県は国内ニンニク生産量の約66%を占める圧倒的な主産地で、津軽地方を中心に「福地ホワイト6片」など高品質な品種で知られています。長年にわたって設備投資や品種改良が進められ、冷涼な気候と長い日照時間が栽培に適しています。

ただし、2023年はわずかに減少しており、主な要因としては:

-

人手不足による作付け面積の制限

-

天候不順による収量の減少

-

高齢化による農家の離農

今後の生産維持には機械化や若手の3入促進、輸出拡大戦略が求められます。

新興勢力と安定供給地の動向

北海道(0.967kt、-0.617%)

冷涼な気候を活かし、夏季収穫品を中心に生産が拡大。土壌が肥沃で病害虫リスクも比較的低いですが、気象の変動によって年ごとの収量変動が見られます。

香川県(0.649kt、-10.85%)

近年注目されていた産地のひとつですが、2023年は大幅減。高温による生育不良や農業資材の高騰が影響したと考えられます。将来的な持続には施設栽培の導入や作期分散が必要です。

中小規模の多様な産地

岩手県(0.38kt、-0.783%)

夏収穫を中心に比較的安定した生産を維持。冷涼な気候に適応した品種が普及しています。

鹿児島県(0.369kt、+5.128%)

冬から春にかけての「早掘りニンニク」を得意とする南国産地で、気候を活かした先取り出荷が評価される産地です。2023年は増産傾向を示し、今後も需要に応じた拡大が見込まれます。

宮崎県(0.246kt、+16.59%)

2023年は2桁の増加率を記録。鹿児島同様に暖地型ニンニクの生産が広がっており、収益性の高さから新規3入が見られる地域です。今後は施設利用型栽培の拡充が期待されます。

熊本、大分、秋田、福島など(いずれも0.2~0.3kt前後)

これらの県では、地域の特性に応じたニンニク生産が行われていますが、収量の増減は天候と労働力に大きく左右されます。とくに熊本・大分ではわずかな減少が見られ、持続的な生産には作業省力化が鍵となります。

出荷量と市場流通の地域性

青森県が全体の出荷量の66%以上を占める1方で、その他の地域の出荷量はまだ小規模です。特に9州の産地(宮崎・鹿児島)は増加傾向ですが、市場規模が小さいため、今後の販路拡大が課題です。関東・関西圏への安定供給には、保存・加工施設の充実が不可欠です。

将来の展望と生産戦略

今後の日本におけるニンニク生産は以下のような方向性が考えられます。

生産地の2極化

-

北日本(青森・北海道):品質とブランド志向

-

南日本(宮崎・鹿児島など):収穫時期の早期化による差別化

労働力不足への対応

-

ドローン・AIによる病害虫防除の自動化

-

機械収穫の導入

高付加価値化と輸出

-

黒ニンニクなどの加工品需要増加

-

アジア圏への輸出拡大(特に台湾、香港)

気候変動リスクの分散

-

多地域での作付け分散により、全体の安定供給を図る取り組みが求められます。

コメント