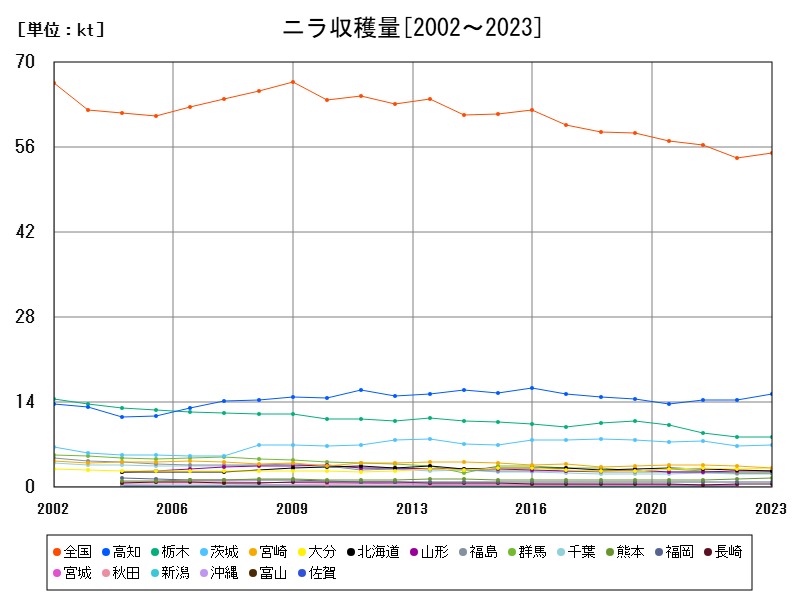

ニラの全国収穫量は2023年に55.1千トンとなり、前年比でやや増加しました。高知県が最大産地として安定的に供給を続ける一方、関東や北海道でも堅調な出荷が見られます。今後は気候変動対策や省力化技術の導入が生産維持のカギとなります。

ニラの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 55.1 | 100 | +1.473 | |

| 1 | 高知 | 15.3 | 27.77 | +6.993 |

| 2 | 栃木 | 8.22 | 14.92 | -1.202 |

| 3 | 茨城 | 6.97 | 12.65 | +2.802 |

| 4 | 宮崎 | 3.26 | 5.917 | -5.78 |

| 5 | 大分 | 3.1 | 5.626 | +0.649 |

| 6 | 北海道 | 2.75 | 4.991 | -2.482 |

| 7 | 山形 | 2.73 | 4.955 | -1.087 |

| 8 | 福島 | 2.33 | 4.229 | -3.719 |

| 9 | 群馬 | 2.31 | 4.192 | -3.347 |

| 10 | 千葉 | 2.25 | 4.083 | -0.442 |

| 11 | 熊本 | 1.45 | 2.632 | +6.618 |

| 12 | 福岡 | 0.914 | 1.659 | +4.1 |

| 13 | 長崎 | 0.534 | 0.969 | +10.1 |

ニラの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 5.07 | 100 | +1.807 | |

| 1 | 高知 | 1.48 | 29.19 | +7.246 |

| 2 | 栃木 | 0.782 | 15.42 | -0.509 |

| 3 | 茨城 | 0.627 | 12.37 | +2.787 |

| 4 | 宮崎 | 0.303 | 5.976 | -5.607 |

| 5 | 大分 | 0.3 | 5.917 | +0.671 |

| 6 | 北海道 | 0.265 | 5.227 | -2.574 |

| 7 | 山形 | 0.239 | 4.714 | -0.83 |

| 8 | 群馬 | 0.211 | 4.162 | -3.211 |

| 9 | 千葉 | 0.195 | 3.846 | -0.51 |

| 10 | 福島 | 0.192 | 3.787 | -4.478 |

| 11 | 熊本 | 0.136 | 2.682 | +7.087 |

| 12 | 福岡 | 0.0788 | 1.554 | +2.073 |

| 13 | 長崎 | 0.048 | 0.947 | +10.34 |

詳細なデータとグラフ

ニラの現状と今後

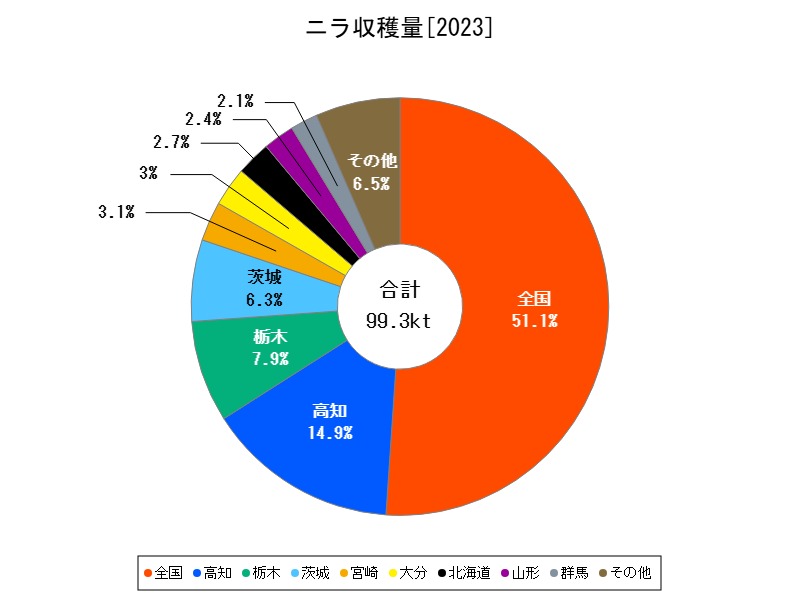

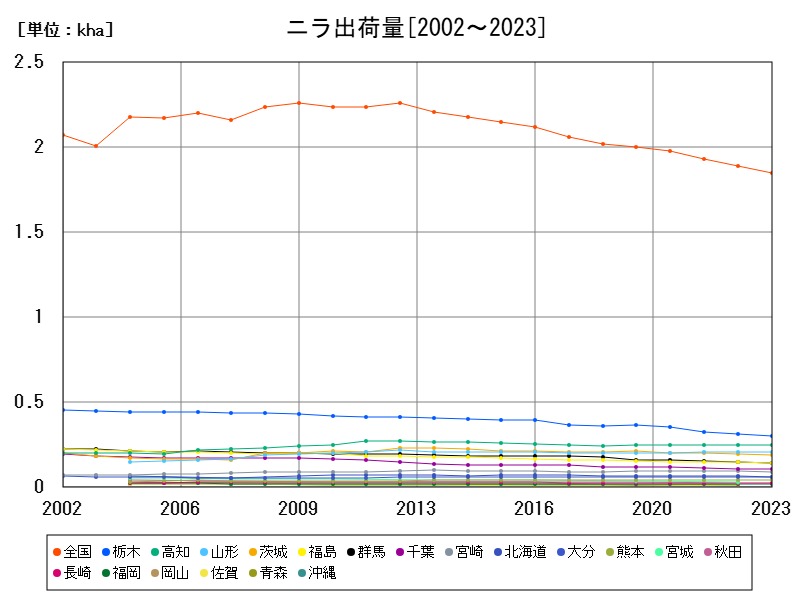

2023年における日本全体のニラ収穫量は55.1千トンで、前年から+1.473%とわずかに増加しました。出荷量も5.07万トンと、+1.807%の増加が見られ、供給の安定化傾向が確認されます。これは近年の健康志向や中食需要の高まりに支えられていると考えられます。1方で、産地間での収穫量・出荷量の差は依然として大きく、地域別の生産体制に明確な特徴が見られます。

最大産地・高知県の優位性

高知県(15.3kt、+6.993%)

全国の収穫量の約28%を占める1大産地。温暖な気候を生かした施設栽培が主流で、冬季を含めた周年出荷が可能です。2023年には前年よりも約7%の増加を記録し、出荷量も1.48万トン(+7.246%)と非常に安定しています。輸送効率や品質管理にも定評があり、市場での信頼性が高いです。

関東の中核産地・栃木・茨城

栃木県(8.22kt、-1.202%)

北関東の主要産地で、冷涼な気候を活かした春・秋期の出荷が中心。収穫量は微減しましたが、出荷量は比較的安定しており、市場供給における役割は大きいです。今後の課題は担い手の確保と収益性の向上です。

茨城県(6.97kt、+2.802%)

近年増加傾向が見られ、2023年も順調に伸びました。首都圏への近接性とともに、露地と施設を組み合わせた栽培体制が整っており、出荷量も順調に推移(0.627万t、+2.787%)しています。

9州の産地群の動向

宮崎県(3.26kt、-5.78%)・大分県(3.1kt、+0.649%)

9州は温暖な気候を生かして冬期出荷を強化してきましたが、2023年は宮崎で減少、大分では微増となりました。特に宮崎では-5%以上の減少があり、気候変動や病害虫の影響が懸念されます。労働力不足も深刻化しており、今後の回復には支援策が不可欠です。

北日本の新興・安定産地

北海道(2.75kt、-2.482%)・山形県(2.73kt、-1.087%)

北海道や山形など寒冷地では、夏期を中心に栽培が行われています。収穫量はわずかに減少しましたが、出荷量においては北海道が0.265万t、山形が0.239万tと、堅調に推移しています。夏季の需要対応に不可欠な供給地であり、気象条件による変動リスクへの対応が今後の鍵です。

その他の中堅産地の現状と課題

福島県(2.33kt、-3.719%)、群馬県(2.31kt、-3.347%)、千葉県(2.25kt、-0.442%)

いずれも首都圏・東北圏への供給基地としての役割を担っていますが、2023年はいずれも減少傾向となりました。特に福島の出荷量減(-4.478%)は目立ち、栽培面積の縮小や人手不足の影響が懸念されます。群馬と千葉は比較的安定していますが、競合作物との転作の可能性も高く、今後の維持には経営効率の改善が必要です。

将来予測と展望

ニラは安定した国内需要を持つ作物であり、今後も中食・外食産業におけるニーズが続くと見られます。そのため、生産体制の維持と拡充が求められます。今後の予想としては以下のような傾向が想定されます。

-

高知県中心の大産地体制は当面維持されるが、依存度の高さがリスク要因となりうる。

-

関東・東北・北海道産地の役割増大:夏季出荷・広域供給の中継地点として重要性が増す。

-

施設化・省力化投資の進展:担い手不足を補うべく、効率的な生産体制への移行が各地で進む見込み。

-

気候変動への対応:特に9州では猛暑や病害虫の対策強化が急務。

コメント