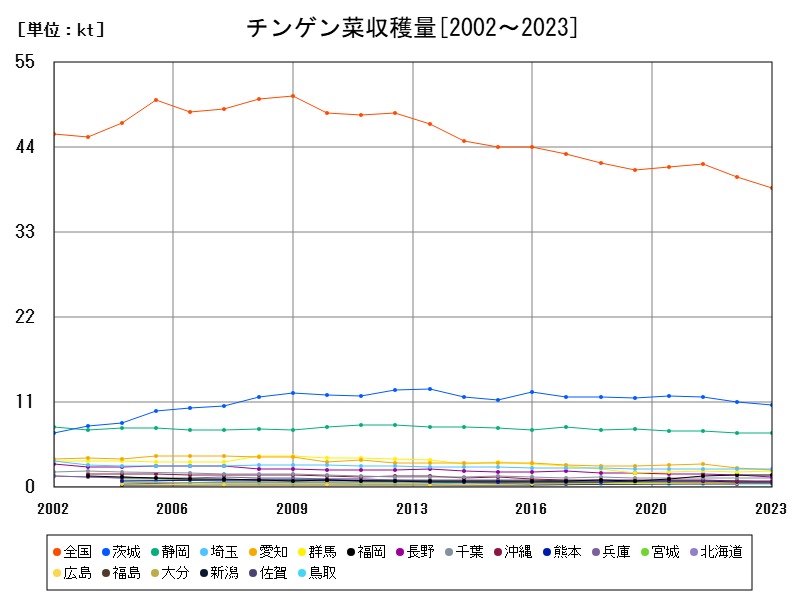

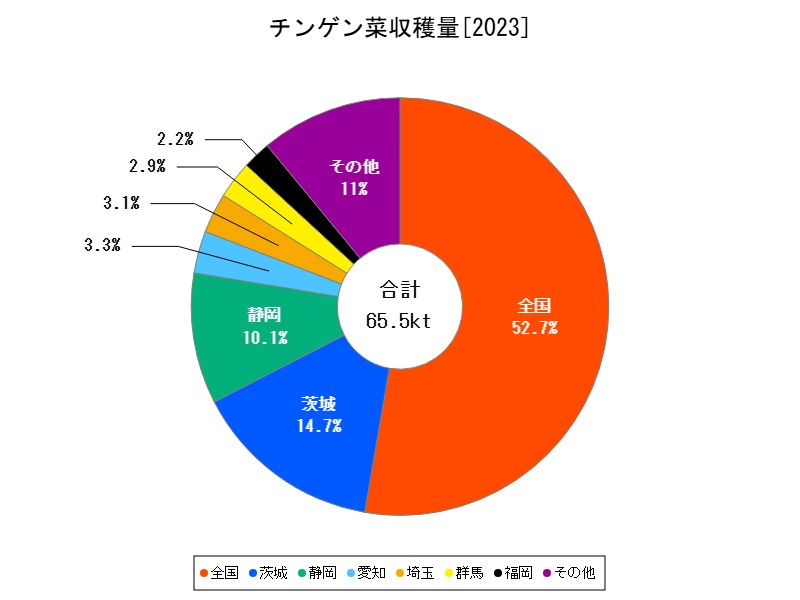

日本のチンゲン菜収穫量は2023年で38.7千トンとなり、全体としては微減傾向が続いています。茨城・静岡が主要産地ですが、群馬・千葉・沖縄などでは増加が見られ、生産地の分散と地域特性に応じた栽培が進んでいます。今後は気候変動対応や新規就農支援がカギとなるでしょう。

チンゲン菜の収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 38.7 | 100 | -3.491 | |

| 1 | 茨城 | 10.6 | 27.39 | -4.505 |

| 2 | 静岡 | 7 | 18.09 | -0.99 |

| 3 | 埼玉 | 2.31 | 5.969 | -0.858 |

| 4 | 愛知 | 2.27 | 5.866 | -7.724 |

| 5 | 群馬 | 2.13 | 5.504 | +4.412 |

| 6 | 福岡 | 1.53 | 3.953 | -4.375 |

| 7 | 長野 | 1.36 | 3.514 | -12.82 |

| 8 | 千葉 | 1.21 | 3.127 | +5.217 |

| 9 | 沖縄 | 0.826 | 2.134 | +3.509 |

| 10 | 熊本 | 0.729 | 1.884 | -1.619 |

| 11 | 兵庫 | 0.725 | 1.873 | -6.331 |

| 12 | 宮城 | 0.717 | 1.853 | -6.152 |

| 13 | 北海道 | 0.684 | 1.767 | -11.97 |

| 14 | 福島 | 0.531 | 1.372 | -5.348 |

| 15 | 大分 | 0.511 | 1.32 | -2.107 |

| 16 | 鳥取 | 0.422 | 1.09 | -3.432 |

| 17 | 鹿児島 | 0.329 | 0.85 | -14.1 |

| 18 | 徳島 | 0.32 | 0.827 | -11.36 |

チンゲン菜の出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 3.45 | 100 | -3.631 | |

| 1 | 茨城 | 0.965 | 27.97 | -4.455 |

| 2 | 静岡 | 0.663 | 19.22 | -1.045 |

| 3 | 愛知 | 0.214 | 6.203 | -7.759 |

| 4 | 埼玉 | 0.202 | 5.855 | -1.942 |

| 5 | 群馬 | 0.19 | 5.507 | +4.396 |

| 6 | 福岡 | 0.143 | 4.145 | -4.667 |

| 7 | 長野 | 0.125 | 3.623 | -13.19 |

| 8 | 千葉 | 0.0975 | 2.826 | +5.178 |

| 9 | 沖縄 | 0.0697 | 2.02 | +3.107 |

| 10 | 熊本 | 0.0671 | 1.945 | -1.613 |

| 11 | 兵庫 | 0.0636 | 1.843 | -6.333 |

| 12 | 北海道 | 0.0633 | 1.835 | -14.11 |

| 13 | 宮城 | 0.0558 | 1.617 | -6.533 |

| 14 | 大分 | 0.045 | 1.304 | -2.174 |

| 15 | 鳥取 | 0.0388 | 1.125 | -3.483 |

| 16 | 福島 | 0.0341 | 0.988 | -7.337 |

| 17 | 鹿児島 | 0.03 | 0.87 | -12.79 |

| 18 | 徳島 | 0.0283 | 0.82 | -11.29 |

詳細なデータとグラフ

チンゲン菜の現状と今後

2023年における日本全国のチンゲン菜収穫量は38.7千トンで、前年からは-3.491%とやや減少傾向にあります。これは高温による生育障害、担い手不足、需給バランスの変化が複合的に影響した結果と考えられます。チンゲン菜は周年栽培が可能で安定した供給が見込まれますが、労働集約型作物であるため、生産者の高齢化や資材費の高騰などが全体の生産量を押し下げていると見られます。

主要産地の生産特徴と動向

茨城県(10.6kt、前年比-4.505%)

全国トップの生産量を誇る茨城県は、首都圏への供給基地としての地位を確立しています。露地栽培・施設栽培がバランス良く分布し、周年供給体制が整っていますが、近年は気温の不安定化による品質低下、また市場単価の低迷が課題です。

静岡県(7kt、前年比-0.99%)

温暖な気候を活かし、冬季の出荷が多く全国的な需給調整に貢献しています。比較的安定した生産体制を維持していますが、大規模産地に比べ人手不足の影響が顕在化しつつあります。

埼玉県(2.31kt、前年比-0.858%)・愛知県(2.27kt、前年比-7.724%)

埼玉は首都圏近郊の需要地に近く、少量多品目栽培との併用で効率的に出荷。愛知は施設栽培が中心ですが、他の葉物野菜との作付調整の中で年ごとの変動幅が大きいのが特徴です。

中堅・小規模産地の対応と課題

群馬県(2.13kt、+4.412%)

今回の統計で数少ない増加地域であり、冷涼な気候を活かした夏季出荷や施設栽培の充実が功を奏しています。関東・関西両市場へのアクセスも強みです。

福岡県(1.53kt、-4.375%)・熊本県(0.729kt、-1.619%)

9州勢は温暖な気候を生かした冬季栽培が中心ですが、台風や高温障害の影響を受けやすく、安定供給には課題があります。

長野県(1.36kt、-12.82%)

夏季の高冷地栽培が中心ですが、気象変動による収量減が顕著。特に2023年は極端な気温上昇により減収となった可能性があります。

千葉県(1.21kt、+5.217%)・沖縄県(0.826kt、+3.509%)

千葉は首都圏向けの出荷で近年生産者の入れ替わりが進み、新たな担い手の定着が1定の成果を上げています。沖縄は施設栽培の整備が進み、単位面積当たりの収量も増加傾向にあります。

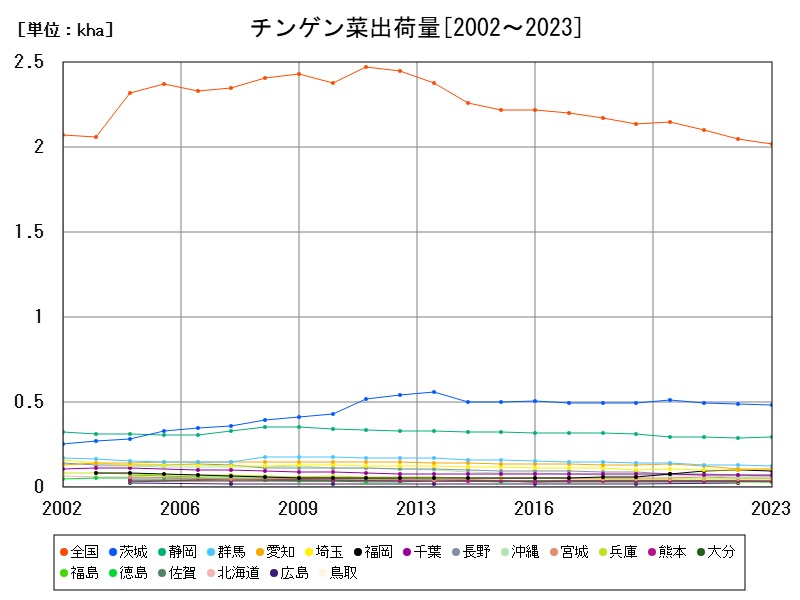

出荷量から見る販売動向と流通構造

全国の出荷量は3.45万トンで、収穫量と同様に減少傾向(-3.631%)です。出荷量ベースでも茨城・静岡が大部分を占めており、産地と消費地の距離が短いことが出荷安定の鍵となっています。群馬・千葉・沖縄は収穫量に対して出荷量の割合が高く、地域内での消費よりも広域流通に重点を置く傾向が読み取れます。

今後の展望と生産戦略

将来的には以下の3つの軸でチンゲン菜生産の方向性が定まっていくと予想されます。

-

産地の再編・集約:主産地では機械化・規模拡大が進み、より効率的な生産体制への移行が加速。

-

気候変動対策の強化:高温・豪雨に耐えうる栽培技術や品種の導入が求められ、施設環境制御の普及も鍵となる。

-

担い手・販路拡大:都市近郊型農業の利点を活かし、新規就農者や法人3入を受け入れやすい制度整備が期待される。

また、消費面では中食・業務用の需要が底堅いため、生産量の極端な減少は起こりにくく、緩やかな減少または安定推移が続くとみられます。

コメント