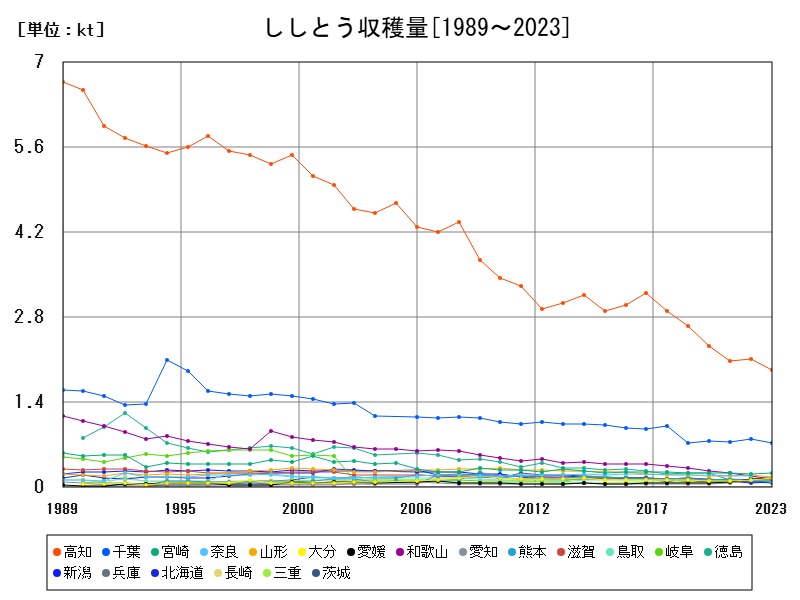

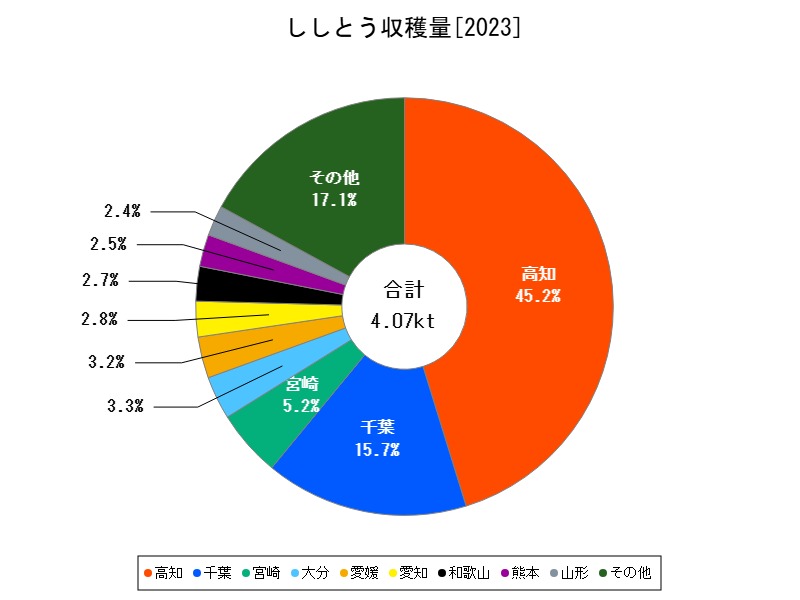

2023年のししとう収穫量は全国で5.57千トン、前年より約6.5%減少しました。最大産地の高知県は約1.94千トンで8.5%減少。一方、大分県や愛媛県は増加傾向を示し、それぞれ25%、8%超の伸びを記録しています。南九州・四国の生産が中心で、地域差が大きい状況です。気候変動や労働力不足が課題で、今後は施設栽培の高度化や周年出荷体制の強化が必要とされます。

ししとうの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 5.57 | 100 | -6.544 | |

| 1 | 高知 | 1.94 | 34.83 | -8.491 |

| 2 | 千葉 | 0.728 | 13.07 | -7.614 |

| 3 | 宮崎 | 0.23 | 4.129 | +1.77 |

| 4 | 山形 | 0.168 | 3.016 | -14.29 |

| 5 | 大分 | 0.155 | 2.783 | +25 |

| 6 | 愛媛 | 0.148 | 2.657 | +8.029 |

| 7 | 和歌山 | 0.129 | 2.316 | -28.73 |

| 8 | 愛知 | 0.124 | 2.226 | -4.615 |

| 9 | 熊本 | 0.119 | 2.136 | -4.8 |

| 10 | 鳥取 | 0.111 | 1.993 | -7.5 |

| 11 | 岐阜 | 0.109 | 1.957 | -6.034 |

| 12 | 徳島 | 0.103 | 1.849 | -18.25 |

| 13 | 新潟 | 0.1 | 1.795 | +4.167 |

| 14 | 兵庫 | 0.099 | 1.777 | -3.883 |

| 15 | 北海道 | 0.089 | 1.598 | +15.58 |

| 16 | 三重 | 0.086 | 1.544 | -14 |

| 17 | 茨城 | 0.073 | 1.311 | -20.65 |

| 18 | 京都 | 0.068 | 1.221 | -10.53 |

| 19 | 長野 | 0.043 | 0.772 | -14 |

| 20 | 宮城 | 0.037 | 0.664 | -5.128 |

| 21 | 福島 | 0.032 | 0.575 | -3.03 |

| 22 | 鹿児島 | 0.031 | 0.557 | -16.22 |

| 23 | 広島 | 0.031 | 0.557 | -3.125 |

| 24 | 岩手 | 0.027 | 0.485 | -3.571 |

| 25 | 島根 | 0.026 | 0.467 | -13.33 |

| 26 | 岡山 | 0.025 | 0.449 | -16.67 |

| 27 | 沖縄 | 0.017 | 0.305 | -19.05 |

| 28 | 青森 | 0.002 | 0.0359 |

ししとうの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 0.458 | 100 | -6.721 | |

| 1 | 高知 | 0.184 | 40.17 | -8.458 |

| 2 | 千葉 | 0.064 | 13.97 | -7.648 |

| 3 | 宮崎 | 0.021 | 4.585 | +1.449 |

| 4 | 大分 | 0.0136 | 2.969 | +25.93 |

| 5 | 愛媛 | 0.013 | 2.838 | +11.11 |

| 6 | 愛知 | 0.0112 | 2.445 | -5.085 |

| 7 | 和歌山 | 0.0109 | 2.38 | -31.01 |

| 8 | 熊本 | 0.0101 | 2.205 | -4.717 |

| 9 | 山形 | 0.0096 | 2.096 | -14.29 |

| 10 | 北海道 | 0.0071 | 1.55 | +4.412 |

| 11 | 徳島 | 0.007 | 1.528 | -23.08 |

| 12 | 岐阜 | 0.007 | 1.528 | -5.405 |

| 13 | 茨城 | 0.0062 | 1.354 | -20.51 |

| 14 | 鳥取 | 0.0061 | 1.332 | -8.955 |

| 15 | 三重 | 0.0055 | 1.201 | -14.06 |

| 16 | 京都 | 0.0054 | 1.179 | -12.9 |

| 17 | 新潟 | 0.005 | 1.092 | |

| 18 | 兵庫 | 0.0036 | 0.786 | -2.703 |

| 19 | 島根 | 0.0023 | 0.502 | -14.81 |

| 20 | 宮城 | 0.0021 | 0.459 | +10.53 |

| 21 | 鹿児島 | 0.002 | 0.437 | -4.762 |

| 22 | 広島 | 0.0019 | 0.415 | -5 |

| 23 | 岩手 | 0.0019 | 0.415 | -5 |

| 24 | 岡山 | 0.0019 | 0.415 | -13.64 |

| 25 | 福島 | 0.0017 | 0.371 | -10.53 |

| 26 | 沖縄 | 0.0015 | 0.328 | -11.76 |

| 27 | 長野 | 0.001 | 0.218 | -23.08 |

| 28 | 青森 | 0.0002 | 0.0437 |

詳細なデータとグラフ

ししとうの現状と今後

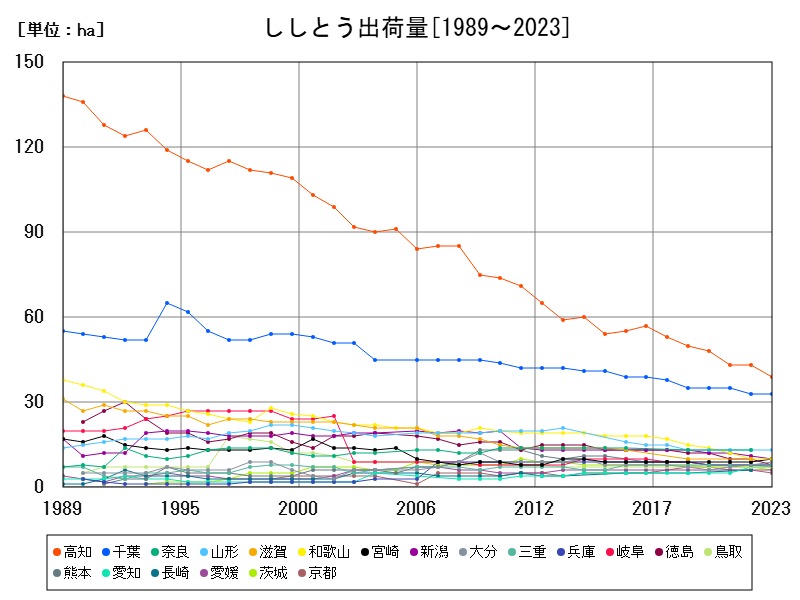

ししとうは独特の辛みが人気のある夏から秋にかけての果菜類であり、2023年の全国収穫量は5,570トン(前年比-6.54%)となっています。出荷量も同様に減少傾向で、全国0.458万トン(前年比-6.72%)でした。

近年は気候変動による生育環境の不安定化や、農業従事者の高齢化・労働力不足が生産量減少の主な要因となっています。これらの課題が地域ごとの生産量に影響を与えています。

高知県―最大産地としての存在感と減少の理由

-

収穫量:1,940トン(前年比-8.49%)

-

出荷量:0.184万トン(前年比-8.46%)

高知県は全国最大のししとう産地で、特に温暖な気候と山間地の自然環境を活かした露地・施設栽培が盛んです。しかし、2023年は気象条件の悪化や資材費高騰、さらに労働力の確保難が減少の大きな要因となっています。

今後は省力化技術の導入や栽培環境の改善が、持続的生産の鍵を握ります。

千葉県と宮崎県の生産動向

千葉県

-

収穫量:728トン(前年比-7.61%)

-

出荷量:0.064万トン(前年比-7.65%)

関東圏の千葉県は首都圏市場へのアクセスの良さを背景に、ハウス栽培主体の生産が特徴です。減少は主に施設栽培における病害や人手不足に起因しています。

宮崎県

-

収穫量:230トン(前年比+1.77%)

-

出荷量:0.021万トン(前年比+1.45%)

宮崎県は温暖な気候を活かした冬春の早出し栽培が主力で、全国でも数少ない増加地域です。近年の施設改良と生産者の若返りがプラス影響を与えています。

大分県・愛媛県―増加傾向の産地

大分県

-

収穫量:155トン(前年比+25%)

-

出荷量:0.0136万トン(前年比+25.93%)

大分県は新規3入者や農業法人の活発化による生産拡大が目立ちます。気候も安定しており、収益性の高い施設栽培の導入も進行中です。

愛媛県

-

収穫量:148トン(前年比+8.03%)

-

出荷量:0.013万トン(前年比+11.11%)

愛媛県も温暖な気候を利用した施設栽培の増加が寄与し、地域内の生産規模が拡大しています。柑橘農家の施設転用や多品目栽培も進んでいます。

減少傾向の地域とその背景

和歌山県

-

収穫量:129トン(前年比-28.73%)

-

出荷量:0.0109万トン(前年比-31.01%)

和歌山県は台風や豪雨被害の影響、農業従事者の高齢化が深刻化し、著しい生産減少となりました。

山形県・熊本県・鳥取県

-

これらの県もおおむね5~15%の減少傾向が見られ、主に施設更新遅延や気象変動の影響が原因と考えられます。

北海道の動きと今後の可能性

-

収穫量データは少ないが出荷量は7.1千トンで前年比+4.41%

北海道は寒冷地ながら夏季の短期集中出荷を特徴とし、近年は微増傾向にあります。施設栽培や温暖化の影響で生産期間が延長されつつあり、今後の伸びしろが期待されます。

ししとう生産の課題と未来展望

気候変動への対応

-

突然の高温・豪雨被害に強い耐候性品種の開発と導入が必要です。

-

環境制御型施設やIoT農業技術の普及も不可欠です。

労働力不足対策

-

高齢化が進む産地では、自動収穫技術や省力化システムの開発導入が急務。

-

若手就農者の育成・定着を促す政策支援が求められます。

産地間連携と周年出荷体制

-

南西諸島~4国~関東~北海道のリレー栽培体制の強化により、年間を通じた安定供給と価格維持を目指すべきです。

おわりに

2023年のししとう収穫量データからは、高知県を中心とした南西日本の主要産地が全体の大半を占める1方で、地域ごとに生産増減の差が大きいことがわかります。減少傾向が続く産地では生産技術革新や労働環境改善が急務であり、1方で増加傾向の県は新規3入や施設栽培の導入が奏功しています。今後は、気候変動対応とスマート農業技術導入による持続可能な生産体制の確立が鍵となるでしょう。

コメント