卸売・小売業の平均給与は25.66万円と低水準で推移しており、前年比でもわずかな増加にとどまる。パート労働者は時給上昇で改善傾向だが、男女間や正規・非正規の格差は依然として大きい。今後は最低賃金の引き上げやスキル重視の評価体系が鍵となる。

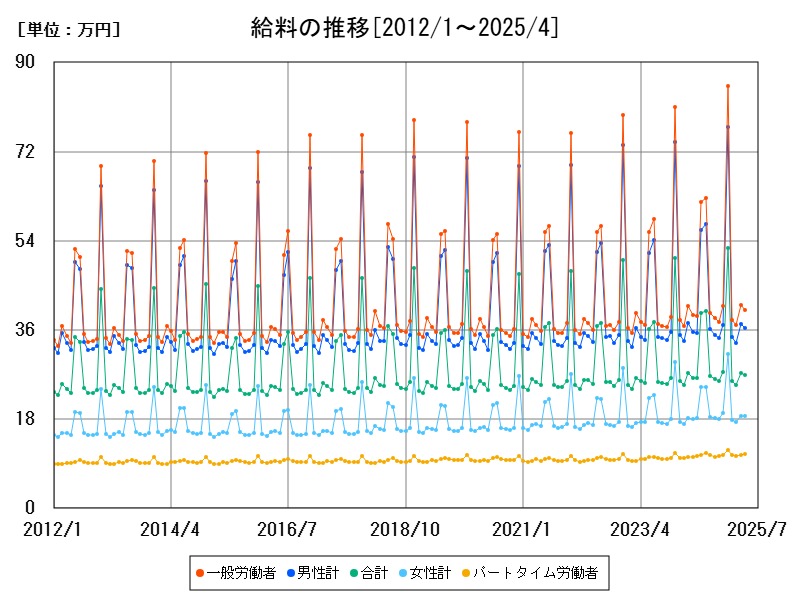

男女別の給料の推移

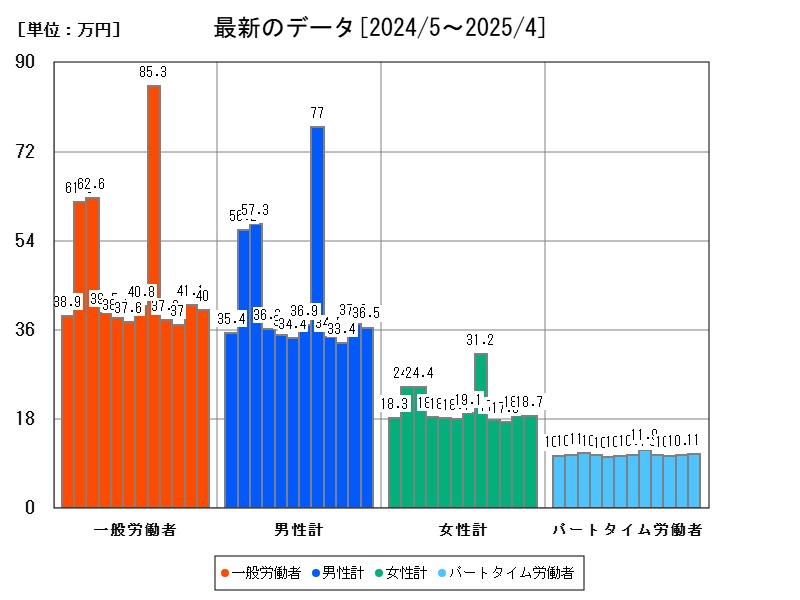

最近の給料データ

| 合計 | 一般労働者 | 男性計 | 女性計 | パートタイム労働者 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 最新 | 2025年4月 | 2025年4月 | 2025年4月 | 2025年4月 | 2025年4月 |

| 最大期 | 2024年12月 | 2024年12月 | 2024年12月 | 2024年12月 | 2024年12月 |

| 最新値[万円] | 26.96 | 40.05 | 36.47 | 18.66 | 10.99 |

| 最大値[万円] | 52.57 | 85.25 | 76.97 | 31.22 | 11.85 |

| 前年同月比[%] | +2.622 | +2.796 | +2.355 | +3.639 | +5.245 |

卸売・小売業の給料の推移

詳細なデータとグラフ

日本の全産業の労働者数の特徴

卸売・小売業は、日本の全産業の中でも従業者数が多く、地域経済を支える重要な産業です。しかしながら、労働集約的な特性や利益率の低さから、長年にわたり給与水準の低迷が指摘されてきました。本稿では、最新の統計データを踏まえ、卸売・小売業の給与構造、雇用形態別・男女別の課題、そして今後の展望を総合的に考察します。

業界全体の給与水準とその推移

-

最新の全体平均給与:25.66万円(前年比 +0.1889%)

給与水準は全産業平均と比較して低位にとどまっており、労働負荷に対しての報酬が見合っていないとされる典型例です。前年比で見てもほぼ横ばいであり、賃金上昇圧力は極めて弱い状況です。

雇用形態別の特徴と課題

1般労働者(正規雇用)

-

平均給与:37.95万円(前年比 -0.1862%)

正規雇用者であっても給与の伸びは見られず、むしろ微減という結果です。これは価格競争の激化や人件費抑制策によって、正社員であっても十分な昇給が難しいことを反映しています。販売職における「定型業務」の比率が高く、成果に基づく昇給が難しい構造も背景にあります。

パートタイム労働者

-

平均給与:10.75万円(前年比 +5.181%)

1方で、パートタイム労働者の給与は前年同月比で大きく上昇しています。人手不足を背景に時給の底上げが進んでいるためと考えられます。ただし、依然として全体平均に対して著しく低い水準であり、待遇格差は大きいままです。

男女別の給与差とその影響

男性労働者

-

平均給与:34.51万円(前年比 -1.099%)

男性の給与は全体の中でも比較的高い水準を維持していますが、前年比では明確な減少が見られます。これは店舗管理職や営業職などで固定給が中心となる職種の抑制が背景にあると見られます。

女性労働者

-

平均給与:17.86万円(前年比 +2.917%)

女性の給与は前年比で伸びていますが、男性との差は約16.6万円と依然として大きく、ジェンダー格差が深刻です。多くの女性がパートや短時間勤務として働いていることが平均値を押し下げています。

業界構造と直面する課題

利益率の低さと価格競争

小売業は常に価格競争にさらされており、販売単価を上げにくい構造にあります。その結果、人件費はコストとして最初に削減対象となりやすく、給与が上がりにくい状況が続いています。

非正規依存構造

特に大手スーパーマーケットやコンビニなどでは、店舗スタッフの多くを非正規雇用で補っており、雇用の安定性や待遇の改善が課題となっています。

デジタル対応と人手不足

EC化やセルフレジ導入などが進む1方、接客業務の質の維持や物流現場での人手不足も深刻です。賃金を上げないと人材確保が難しいという矛盾に直面しています。

今後の展望と期待される変化

最低賃金引き上げの影響

政府の最低賃金引き上げ方針により、非正規雇用者の給与水準は今後も上昇が期待される1方、企業側にはさらなるコスト増が圧し掛かる見込みです。

女性労働者の待遇改善と職域拡大

育児・介護と両立しやすい労働環境づくりが進めば、女性の正規雇用化や昇進促進が進む可能性があります。ただし構造的格差を是正するには企業文化や評価制度の改革が不可欠です。

スキル重視と業務の専門化

接客や店舗管理の分野でも、専門スキルを有する人材の待遇差別化(メリハリある給与体系)が進むことが予想されます。これにより1部では高待遇人材が増加する可能性があります。

まとめ

卸売・小売業は全体的に給与水準が低く、非正規雇用依存や男女格差といった構造的課題を抱えています。人材確保や顧客サービスの高度化に対応するには、今後は賃金と職域の再設計が避けられない局面に来ているといえるでしょう。

コメント