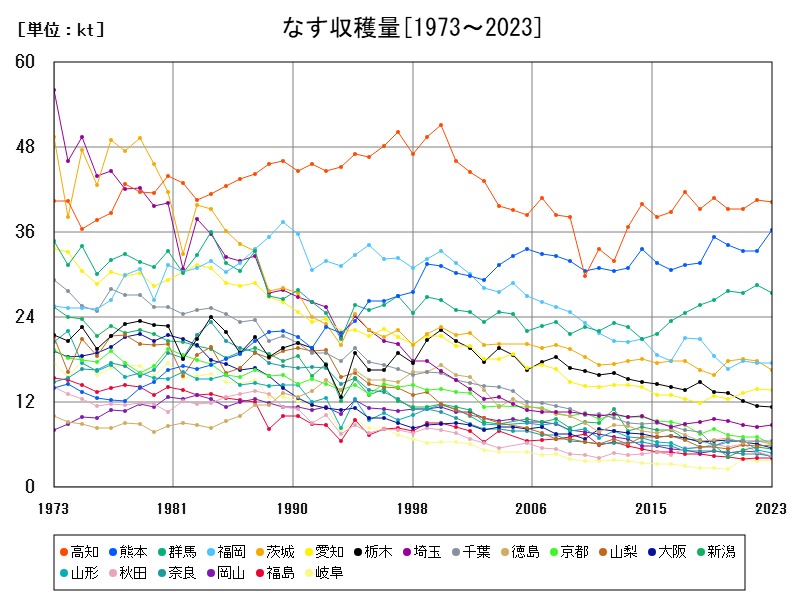

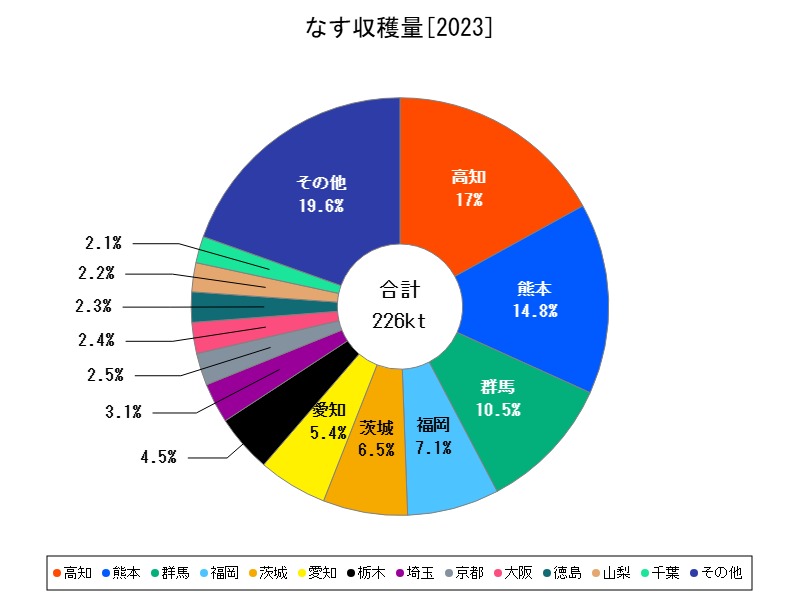

2023年の日本全国のなす収穫量は28.88万tで、前年比-1.97%と微減。高知・熊本・群馬が三大産地を維持する中、熊本県のみが+8.68%と大幅増を記録。他県は概ね減少傾向で、茨城や徳島では-6%以上の落ち込み。高温障害、燃料費高騰による施設管理コスト増、担い手不足が影響。今後は省力化技術や耐暑性品種導入、施設園芸の高度化により、夏秋型と冬春型の作型分担による安定供給体制の強化が期待される。

なすの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[kt] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 288.8 | 100 | -1.969 | |

| 1 | 高知 | 40.3 | 13.95 | -0.739 |

| 2 | 熊本 | 36.3 | 12.57 | +8.683 |

| 3 | 群馬 | 27.5 | 9.522 | -3.509 |

| 4 | 福岡 | 17.5 | 6.06 | |

| 5 | 茨城 | 16.6 | 5.748 | -7.263 |

| 6 | 愛知 | 13.8 | 4.778 | -0.719 |

| 7 | 栃木 | 11.3 | 3.913 | -1.739 |

| 8 | 埼玉 | 8.8 | 3.047 | +3.408 |

| 9 | 千葉 | 6.56 | 2.271 | -0.455 |

| 10 | 徳島 | 6.09 | 2.109 | -6.308 |

| 11 | 京都 | 6.07 | 2.102 | -13.9 |

| 12 | 山梨 | 5.93 | 2.053 | +1.541 |

| 13 | 大阪 | 5.59 | 1.936 | -7.908 |

| 14 | 新潟 | 5.46 | 1.891 | -4.712 |

| 15 | 山形 | 4.9 | 1.697 | -6.844 |

| 16 | 秋田 | 4.48 | 1.551 | -10.4 |

| 17 | 奈良 | 4.38 | 1.517 | -7.006 |

| 18 | 岡山 | 4.28 | 1.482 | -13.54 |

| 19 | 福島 | 4.08 | 1.413 | -2.392 |

| 20 | 岐阜 | 3.83 | 1.326 | +1.592 |

| 21 | 神奈川 | 3.59 | 1.243 | -1.374 |

| 22 | 愛媛 | 3.57 | 1.236 | -7.99 |

| 23 | 長野 | 3.41 | 1.181 | -7.337 |

| 24 | 兵庫 | 3.41 | 1.181 | -0.583 |

| 25 | 広島 | 3.31 | 1.146 | -0.898 |

| 26 | 岩手 | 2.88 | 0.997 | +0.699 |

| 27 | 佐賀 | 2.72 | 0.942 | -11.69 |

| 28 | 宮城 | 2.7 | 0.935 | -6.25 |

| 29 | 宮崎 | 2.61 | 0.904 | +13.97 |

| 30 | 香川 | 2.04 | 0.706 | +3.03 |

| 31 | 山口 | 1.97 | 0.682 | -9.633 |

| 32 | 富山 | 1.96 | 0.679 | -3.922 |

| 33 | 島根 | 1.95 | 0.675 | +9.551 |

| 34 | 滋賀 | 1.77 | 0.613 | -12.81 |

| 35 | 三重 | 1.61 | 0.557 | -4.734 |

| 36 | 長崎 | 1.52 | 0.526 | -10.59 |

| 37 | 大分 | 1.44 | 0.499 | -11.66 |

| 38 | 福井 | 1.11 | 0.384 | -4.31 |

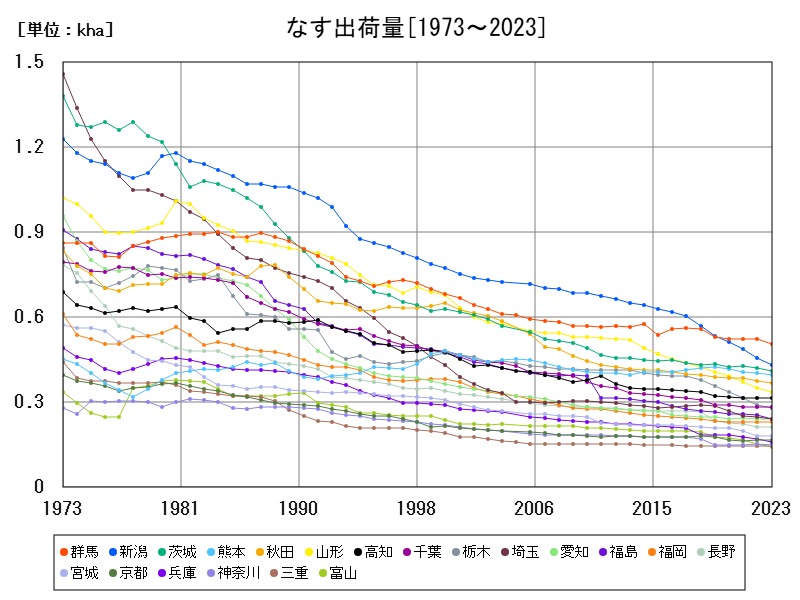

なすの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 23.35 | 100 | -1.435 | |

| 1 | 高知 | 3.84 | 16.45 | -0.775 |

| 2 | 熊本 | 3.34 | 14.3 | +8.091 |

| 3 | 群馬 | 2.38 | 10.19 | -4.032 |

| 4 | 福岡 | 1.61 | 6.895 | +0.625 |

| 5 | 茨城 | 1.48 | 6.338 | -7.5 |

| 6 | 愛知 | 1.21 | 5.182 | -1.626 |

| 7 | 栃木 | 1.01 | 4.325 | -1.942 |

| 8 | 埼玉 | 0.701 | 3.002 | +3.088 |

| 9 | 京都 | 0.563 | 2.411 | -7.249 |

| 10 | 大阪 | 0.545 | 2.334 | -8.249 |

| 11 | 徳島 | 0.529 | 2.266 | -6.866 |

| 12 | 山梨 | 0.508 | 2.176 | +1.6 |

| 13 | 千葉 | 0.466 | 1.996 | |

| 14 | 奈良 | 0.383 | 1.64 | -7.039 |

| 15 | 岡山 | 0.352 | 1.507 | -13.09 |

| 16 | 神奈川 | 0.32 | 1.37 | -2.141 |

| 17 | 新潟 | 0.27 | 1.156 | -3.571 |

| 18 | 愛媛 | 0.26 | 1.113 | -8.451 |

| 19 | 宮崎 | 0.235 | 1.006 | +14.63 |

| 20 | 広島 | 0.232 | 0.994 | -0.855 |

| 21 | 福島 | 0.228 | 0.976 | -2.564 |

| 22 | 山形 | 0.228 | 0.976 | -6.939 |

| 23 | 佐賀 | 0.224 | 0.959 | -11.46 |

| 24 | 岐阜 | 0.179 | 0.767 | +1.705 |

| 25 | 岩手 | 0.171 | 0.732 | +1.183 |

| 26 | 秋田 | 0.157 | 0.672 | -11.3 |

| 27 | 香川 | 0.152 | 0.651 | +2.703 |

| 28 | 山口 | 0.144 | 0.617 | -9.434 |

| 29 | 宮城 | 0.125 | 0.535 | -3.846 |

| 30 | 長崎 | 0.124 | 0.531 | -10.14 |

| 31 | 兵庫 | 0.11 | 0.471 | |

| 32 | 三重 | 0.103 | 0.441 | -4.63 |

| 33 | 大分 | 0.0976 | 0.418 | -12.07 |

| 34 | 長野 | 0.0803 | 0.344 | -3.019 |

| 35 | 島根 | 0.0751 | 0.322 | +16.61 |

| 36 | 滋賀 | 0.074 | 0.317 | +7.402 |

| 37 | 富山 | 0.0516 | 0.221 | -0.96 |

| 38 | 福井 | 0.045 | 0.193 | -5.263 |

詳細なデータとグラフ

なすの現状と今後

なす(茄子)は高温を好み、日照が多く、排水性の良い土壌で育つ代表的な果菜類で、露地・施設の両栽培が可能な点が地域によって多様な作型展開を可能にしています。日本では主に夏秋なす(露地栽培)と冬春なす(施設栽培)があり、地域ごとの気候に応じて分業的に生産される体制が整っています。

2023年全国のなす収穫・出荷の概要

-

全国収穫量:288.8千t(-1.97%)

-

全国出荷量:233.5千t(-1.44%)

近年、収穫・出荷量ともに横ばい~微減傾向が続いており、2023年もやや減少。これは異常気象による高温障害や栽培ストレスの増加、および施設管理コスト(燃料・資材)の高騰、さらには高齢化と担い手不足の影響が複合的に作用していると考えられます。

高知県—最大産地としての安定感と施設栽培力

-

収穫量:40.3千t(-0.74%)

-

出荷量:3.84万t(-0.78%)

高知県は冬春なすの主産地で、全国に先駆けて早出しが可能なため、市場での価格形成にも影響を与える存在です。ハウス栽培が高度に機械化・自動化されており、品質の安定性にも優れています。2023年もほぼ横ばいで推移しており、堅調な施設園芸技術が功を奏しています。

熊本県—大幅増加と西日本夏秋なすの中核

-

収穫量:36.3千t(+8.68%)

-

出荷量:3.34万t(+8.09%)

熊本県は夏秋なすの主力産地で、温暖な気候と広い農地を活かした露地大規模栽培が特徴です。2023年は天候条件にも恵まれたほか、農業法人や新規担い手による栽培面積の拡大、省力技術の導入によって収量が大幅に伸びました。今後も持続的な生産拡大が期待されます。

群馬県—関東を代表する夏秋なす産地

-

収穫量:27.5千t(-3.51%)

-

出荷量:2.38万t(-4.03%)

群馬県は関東内陸部で昼夜の寒暖差を活かした高品質な夏秋なすの産地ですが、2023年は1部で病害や高温障害の影響が出た可能性があります。また、労働力不足による1部圃場の放棄や転作も影響しており、対策としてスマート農業の導入や生産集約化が急務です。

福岡県・茨城県—明暗が分かれた都市近郊産地

福岡県

-

収穫量:17.5千t(増減不明)

-

出荷量:1.61万t(+0.63%)福岡は9州で熊本に次ぐ生産地。2023年は比較的安定しており、都市近郊出荷や契約栽培が堅調だったと考えられます。

茨城県

-

収穫量:16.6千t(-7.26%)

-

出荷量:1.48万t(-7.5%)高温と病害が影響したほか、収穫期の豪雨による品質低下・収穫ロスも懸念されます。関東圏供給の要ですが、今後の気象リスク対応が課題です。

愛知・栃木・埼玉—多様な作型による対応と今後の焦点

愛知県

-

収穫量:13.8千t(-0.72%)/出荷量:1.21万t(-1.63%)愛知は施設栽培の比率が高く、冬春から夏秋までの通年供給に強みを持ちます。減少幅は小さく、技術継承と人材確保が今後の焦点。

栃木県

-

収穫量:11.3千t(-1.74%)/出荷量:1.01万t(-1.94%)関東北部の気候を活かした露地中心の栽培で、減少幅は比較的軽微。新規就農者の支援策や直売所市場の活性化が継続すれば持ち直し可能です。

埼玉県

-

収穫量:8.8千t(+3.41%)/出荷量:0.701万t(+3.09%)2023年は増加を記録。都市近郊型農業の機動性や流通の優位性を活かし、消費地に近い供給地としての機能が強化されています。

その他の注目地域とトレンド

千葉県(収穫量:6.56千t/出荷量:不明)

関東圏供給の1翼を担う地域でありながら、2023年はわずかな減少。作業分担や面積の縮小が主因か。

徳島県(収穫量:6.09千t/出荷量:不明)

夏秋なすの産地として知られるが、2023年は-6.31%と大幅減。気象不順や台風被害の影響が推測されます。

京都・大阪(出荷量:それぞれ0.563万t/0.545万t)

都市部近郊の小規模多品目農業の1環として生産。出荷減は高齢化や販売ルート変化に起因している可能性があります。

今後の展望と政策的対応

気象リスクへの対応強化

気候変動による高温や異常気象への耐性強化として、耐暑性・病害抵抗性の品種導入と作型変更の支援が求められます。

施設園芸の高度化と省力化

高知のような施設産地では、AI制御・環境モニタリング・自動潅水の導入によって生産性と省力化を両立可能。

担い手確保と農地の集約化

露地栽培中心地域では農業法人化・農地集約による効率化と、新規就農者支援策の強化が重要です。

地産地消とブランド化

地元ブランドのなすを活用した地域販路の構築や観光農業との連携で高付加価値化を図る動きも有望です。

おわりに

2023年のなす生産は全国的には微減ながら、熊本県の大幅増など地域差が顕著に現れた年となりました。施設栽培に強い高知は安定、露地主体の群馬・茨城などは気象変動の影響を受けやすく、今後は気候に応じた地域ごとの作型分担・技術革新・担い手育成が安定供給の鍵となります。日本の食卓に欠かせないなすを、いかに持続的に生産・供給していくかが問われています。

コメント