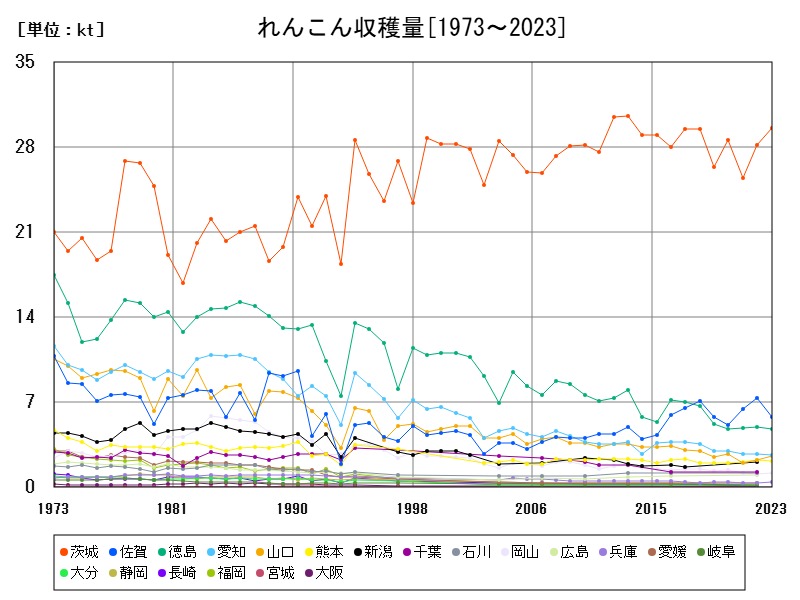

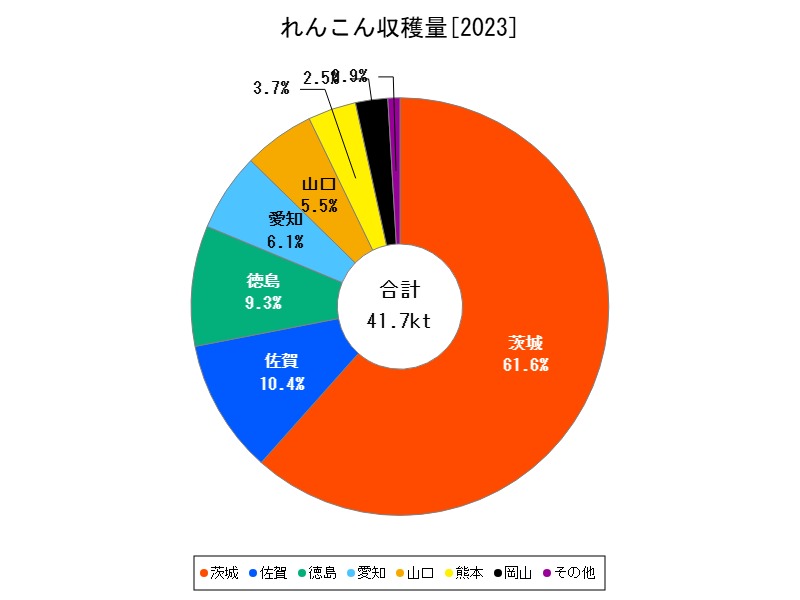

2023年のれんこん全国収穫量は5.62万tで、茨城県が2.96万t(全国の52%以上)を占め、前年比+4.97%と増加。他県では佐賀・徳島・愛知などで減少が目立つが、山口・岡山・兵庫は増加傾向。全体では出荷量も微増し、安定性が見られる。今後は茨城一極集中の構造の中、労働力確保や気象変動対応、地域ブランドの確立が重要となる。

れんこんの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 5.62 | 100 | ||

| 1 | 茨城 | 2.96 | 52.67 | +4.965 |

| 2 | 佐賀 | 0.582 | 10.36 | -20.6 |

| 3 | 徳島 | 0.478 | 8.505 | -3.434 |

| 4 | 愛知 | 0.267 | 4.751 | -3.261 |

| 5 | 山口 | 0.255 | 4.537 | +13.33 |

| 6 | 熊本 | 0.215 | 3.826 | -4.018 |

| 7 | 岡山 | 0.115 | 2.046 | +5.505 |

| 8 | 兵庫 | 0.0398 | 0.708 | +22.84 |

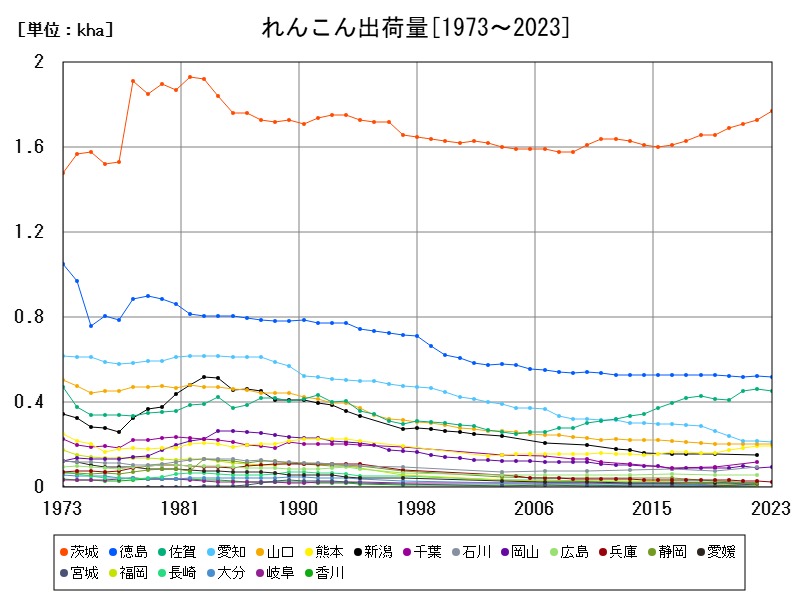

れんこんの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 4.75 | 100 | +0.423 | |

| 1 | 茨城 | 2.57 | 54.11 | +4.898 |

| 2 | 佐賀 | 0.433 | 9.116 | -20.7 |

| 3 | 徳島 | 0.389 | 8.189 | -3.951 |

| 4 | 愛知 | 0.253 | 5.326 | -2.692 |

| 5 | 山口 | 0.23 | 4.842 | +13.3 |

| 6 | 熊本 | 0.156 | 3.284 | -2.5 |

| 7 | 岡山 | 0.104 | 2.189 | +5.906 |

| 8 | 兵庫 | 0.0389 | 0.819 | +24.28 |

詳細なデータとグラフ

れんこんの現状と今後

注目される回復傾向の県—山口・岡山・兵庫

山口県(0.255万t/0.23万t)

2023年は前年比+13.33%と大きく伸びた山口県。山間の湿地帯や水田を活用した小規模ながら高品質なれんこん栽培が評価されており、地域ブランドとしての発展も見込まれます。今後も地場消費や県外出荷のバランスが鍵です。

岡山県(0.115万t/0.104万t)

中国地方の中心地として安定した供給力を持つ岡山県では、+5.51%の増加。温暖な気候と水利条件の整った地形に支えられ、今後も中堅供給県としてのポジションを維持する見通しです。

兵庫県(0.0398万t/0.0389万t)

前年比+22.84%と高い伸びを示した兵庫県。もともと面積が小さいため変動幅が大きくなりやすいものの、生産者団体の支援強化や直売所ネットワークの拡充が効果を上げている可能性があります。地産地消を中心にさらなる需要開拓が期待されます。

全国傾向と今後の予測

出荷率の推移と安定性

2023年の出荷率(全国出荷量4.75万t/収穫量5.62万t)は約84.5%。これはれんこんが鮮度保持や規格選別に手間がかかるため、加工用や自家消費に回る割合が1定あることを示しています。それでも全体では前年比+0.42%の微増であり、安定した需要に支えられているといえます。

今後の見通し

-

茨城の独占構造は当面続く:技術・面積・出荷体制の3拍子が揃っており、しばらくは全国の供給の過半を担い続けると予測。

-

気象変動の影響拡大:豪雨や高温が収穫遅れや病害を招くリスクが高まり、生産調整や排水管理技術が重要に。

-

地域ブランドの育成が鍵:山口や兵庫のように小規模でも品質を打ち出したブランド構築が今後の差別化に不可欠。

-

担い手不足の深刻化:れんこん栽培は重労働なため、省力化機械の開発や法人農業の推進が不可欠。

持続的生産への政策提言

-

茨城モデルの全国展開支援 機械化・大規模化・販売網確保のノウハウを他県にも展開し、生産の裾野を広げるべき。

-

中小県に対するブランド化・地産地消支援 れんこんは鮮度が命であるため、直売所や地元スーパーとの連携強化による販路拡大が有効。

-

スマート農業と人材育成の同時推進 重機導入やICTを活用した圃場管理によって、若手農業者や未経験者の3入ハードルを下げる政策が必要。

おわりに

れんこんは、特定地域に生産が集中する「局地的農産物」であり、茨城県の存在が極めて大きい1方、他県では担い手減少や気象リスクが顕在化しています。2023年は微増ながら回復の兆しも見え、今後は品質重視・ブランド戦略・人材育成の3本柱を軸に、れんこん農業の持続可能性を確保することが重要です。

コメント