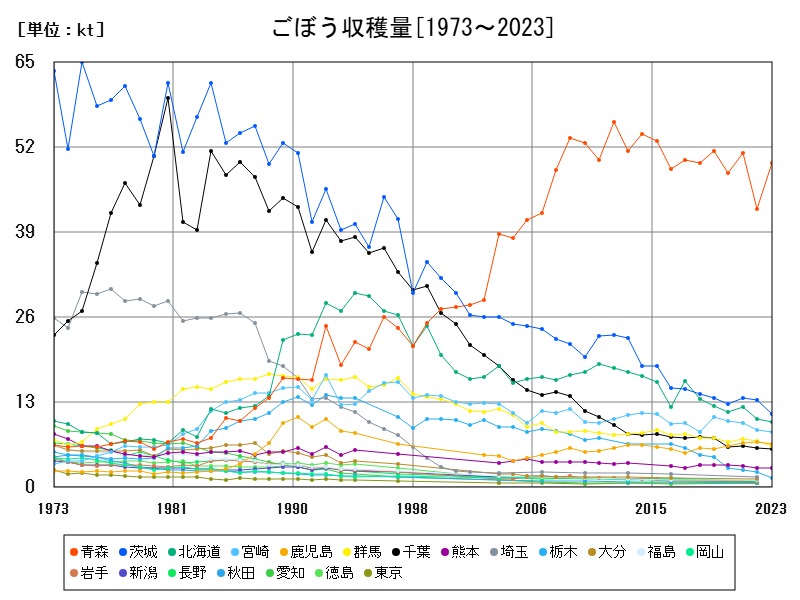

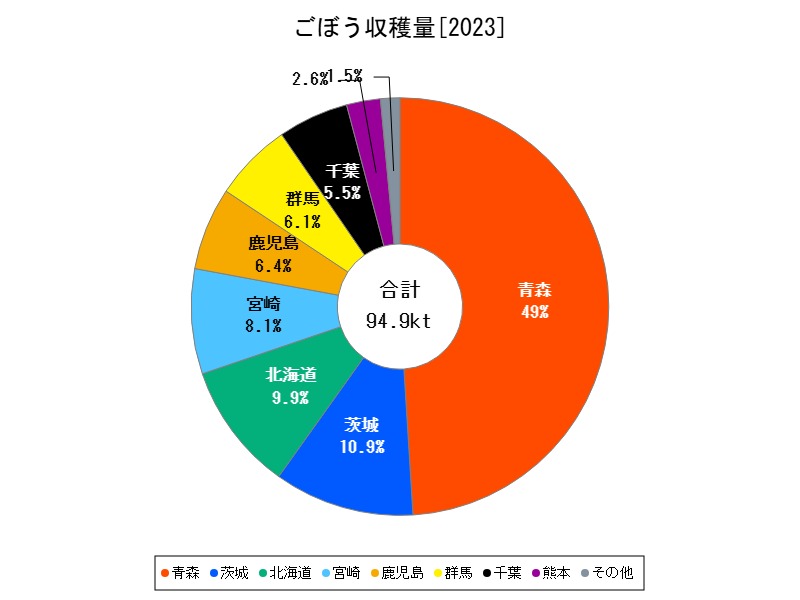

2023年のごぼう収穫量は全国で11.9万t、前年比+1.97%と微増。主産地の青森県は+16.4%と大幅増加で全国の約4割を占める一方、茨城や群馬など他県では減少が目立つ。生産の集中化が進む中、青森の産地力強化が明暗を分けている。全国的には担い手不足や天候リスクが課題であり、将来的には地域特化・省力化・加工対応などが持続的発展の鍵となる。

ごぼうの収穫量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 11.9 | 100 | +1.971 | |

| 1 | 青森 | 4.96 | 41.68 | +16.43 |

| 2 | 茨城 | 1.12 | 9.412 | -16.42 |

| 3 | 北海道 | 1 | 8.403 | -3.846 |

| 4 | 宮崎 | 0.848 | 7.126 | -2.417 |

| 5 | 鹿児島 | 0.655 | 5.504 | -6.026 |

| 6 | 群馬 | 0.639 | 5.37 | -8.845 |

| 7 | 千葉 | 0.586 | 4.924 | -3.46 |

| 8 | 熊本 | 0.293 | 2.462 | -2.658 |

| 9 | 栃木 | 0.149 | 1.252 | -36.6 |

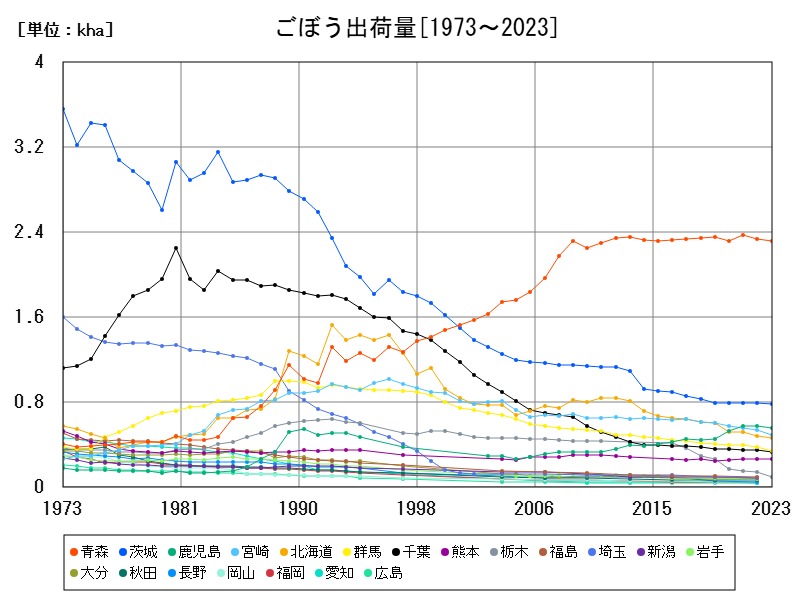

ごぼうの出荷量ランキング

| 都道府県 | 最新値[万t] | 全国比[%] | 前年比[%] | |

|---|---|---|---|---|

| 全国 | 10.47 | 100 | +1.947 | |

| 1 | 青森 | 4.65 | 44.41 | +15.38 |

| 2 | 茨城 | 1.03 | 9.838 | -15.57 |

| 3 | 北海道 | 0.941 | 8.988 | -3.586 |

| 4 | 宮崎 | 0.772 | 7.373 | -2.402 |

| 5 | 鹿児島 | 0.608 | 5.807 | -5.148 |

| 6 | 群馬 | 0.577 | 5.511 | -8.847 |

| 7 | 千葉 | 0.519 | 4.957 | -3.532 |

| 8 | 熊本 | 0.249 | 2.378 | -2.734 |

| 9 | 栃木 | 0.142 | 1.356 | -35.45 |

詳細なデータとグラフ

ごぼうの現状と今後

ごぼうは日本独自の食文化に根差した根菜であり、健康志向の高まりとともに1定の需要を維持しています。栄養価が高く、煮物・きんぴら・汁物など幅広い料理に利用される1方、根が長く深く育つため栽培には重機や深耕土壌が必要で、農家にとっては労力のかかる作物です。2023年には全国で11.9万tが収穫され、前年比+1.97%と微増傾向にありますが、地域ごとにその動きは大きく異なっています。

青森県の1強体制とその背景

青森県(収穫量4.96万t・出荷量4.65万t)

全国のごぼう収穫量のうち4割以上を占めるのが青森県です。前年比+16.4%という大幅増加は、2023年の気候条件が比較的安定していたこと、基盤整備された畑地が広く安定生産が可能であること、そして共同選果・出荷体制が整っている点が背景にあります。青森産ごぼうは品質が安定し、関東・関西圏のスーパーや加工業者にも多く流通しています。今後も青森への生産集中は進むと見られますが、1方で単1地域依存のリスク(病害や自然災害)への備えも必要です。

茨城県・北海道などの準主産地の後退

茨城県(1.12万t→1.03万t)

茨城県はかつて関東市場向けのごぼう生産で存在感がありましたが、2023年は-16.4%と大幅減少。農地の転用や高齢化、単価の伸び悩みが背景と考えられます。ごぼうは深耕や収穫作業が重労働で、若手担い手の確保が難しいため、今後は栽培面積の縮小と県全体での出荷減が予想されます。

北海道(1万t→0.941万t)

北海道は冷涼な気候を活かして夏場の出荷を担う地域ですが、前年比-3.8%と微減。大規模機械化が進んでいる反面、労働力不足や不安定な天候の影響も受けやすくなっています。特に雨天による収穫遅れや腐敗リスクが課題で、今後の安定生産には排水性の改善や気象予測技術の活用が求められます。

南9州・関東・9州の中堅生産地の推移

宮崎県・鹿児島県(計1.5万t前後)

宮崎・鹿児島では、比較的温暖な気候を活かした冬場の出荷が行われています。両県とも前年比で-2~6%の減少を記録し、特に鹿児島は-6%とやや大きな減少幅となりました。火山灰土壌での栽培が盛んですが、夏場の高温や豪雨被害が年々深刻化しており、今後の安定供給には適期播種や排水対策の強化が必要とされています。

群馬県・千葉県(各0.6万t前後)

首都圏近郊に位置するこれらの県では、物流コストの優位性を活かし業務用・量販向けの出荷が続いていますが、収穫量は前年比でそれぞれ-8.8%、-3.5%と減少傾向。都市化の進行と農地減少、資材コスト上昇が影響しており、加工品(ごぼうチップ・カットごぼうなど)へのシフトが生産維持のカギとなります。

熊本県・栃木県(0.3万t以下)

いずれも小規模ながらごぼうを産出している県ですが、前年比で熊本は-2.6%、栃木は-36.6%と大幅な落ち込みを記録。とくに栃木県の急減は農家の高齢化や採算性の悪化による離農が背景にあると見られます。この傾向は今後も続き、縮小または他作物への転換が進むと予想されます。

収穫量と出荷量の差異から見える実態

全国の収穫量11.9万tに対し、出荷量は10.47万t。約1.4万tの差は規格外品・自家消費・出荷調整分に相当すると推測されます。ごぼうは保存性が高い反面、細長い形状が輸送・梱包で折れやすく、ロスが発生しやすい野菜でもあります。近年は業務用需要に対応する「カットごぼう」や「真空包装ごぼう」の生産が拡大しており、これらの比率が今後さらに高まると考えられます。

ごぼう生産の将来展望

青森中心の産地集約化が進行

今後、ごぼうの主産地は青森県が軸となる1極集中型にシフトする可能性が高いです。その中で、他地域は専門的な季節出荷(冬期や夏期)に特化するか、撤退を選ぶかの2極化が進むでしょう。

省力化と持続可能な技術導入が課題

ごぼう栽培の課題は、深耕・収穫に多大な労力がかかることです。高性能収穫機や自動選別機の導入、またスマート農業との連携による省力化が鍵となります。特に若手農業者の3入促進にはこの分野の技術投資が不可欠です。

加工・業務用ニーズへの対応が拡大

家庭料理の簡素化が進む中で、カット済みやパック済みのごぼう製品へのニーズが高まっています。これに対応するため、産地と加工業者との連携強化が求められます。特に関東・関西圏に近い県では、その利点を活かした展開が期待されます。

おわりに

2023年のごぼう生産は、青森県の大幅増が全体を支えた1方で、多くの地域で減少が見られ、今後の生産体制に課題が浮き彫りとなっています。ごぼうは栽培・収穫の労力が大きく、若手3入が困難な作物ですが、逆に加工適性や健康イメージを活かせば、新たな展開も可能です。持続可能な栽培体制の構築と高付加価値化が、ごぼう農業の未来を左右する鍵となるでしょう。

コメント