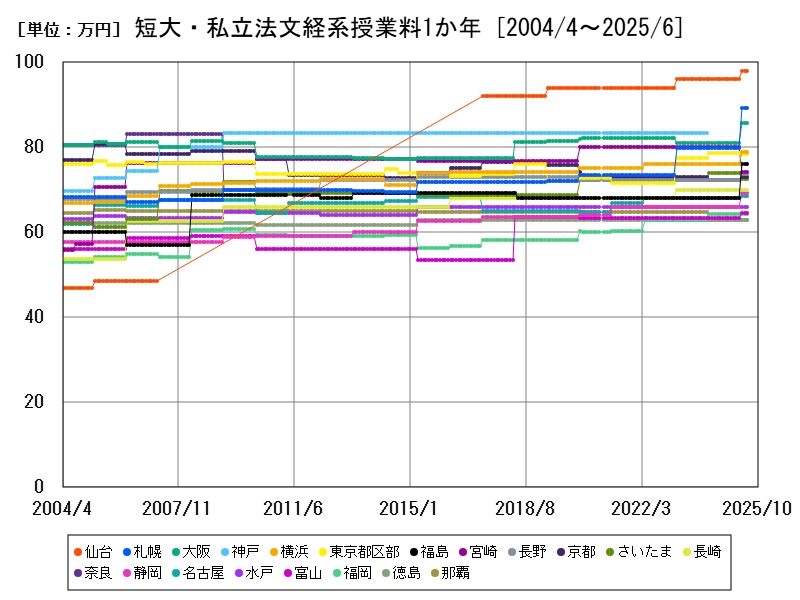

2025年の短大・私立法文経系授業料は全国平均約67.85万円で、仙台や札幌、大阪で特に高額です。前年から平均2.57%増加し、札幌や福島で大幅な値上げが見られます。都市ごとの価格差は生活費水準や教育機関の投資状況に起因し、今後は少子化の影響を踏まえた価格調整や支援策の強化が課題となります。

都市別の短大・私立法文経系授業料1か年 の相場価格

| 都市 | 最新値[万円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 67.85 | +2.568 | |

| 1 | 仙台 | 98 | +2.083 |

| 2 | 札幌 | 89.25 | +11.9 |

| 3 | 大阪 | 85.8 | +5.765 |

| 4 | 横浜 | 79 | +3.85 |

| 5 | 東京都区部 | 78.34 | -0.543 |

| 6 | 福島 | 76 | +11.76 |

| 7 | 宮崎 | 74.2 | -7.463 |

| 8 | 長野 | 73.75 | +1.862 |

| 9 | 京都 | 73 | +0.991 |

| 10 | さいたま | 72.5 | -1.837 |

| 11 | 長崎 | 70 | |

| 12 | 静岡 | 69.33 | +5.225 |

| 13 | 名古屋 | 68.6 | +0.764 |

| 14 | 水戸 | 66 | |

| 15 | 富山 | 64.5 | +1.685 |

| 16 | 福岡 | 64.25 | -0.269 |

| 17 | 那覇 | 63 | |

| 18 | 徳島 | 63 | |

| 19 | 金沢 | 62.67 | -1.521 |

| 20 | 岐阜 | 60.5 | +5.576 |

| 21 | 前橋 | 60.5 | -0.215 |

| 22 | 大津 | 60 | -14.1 |

| 23 | 大分 | 60 | |

| 24 | 宇都宮 | 59.5 | +0.594 |

| 25 | 鹿児島 | 49.9 | +0.517 |

| 26 | 秋田 | 49.33 | |

| 27 | 岡山 | 41 |

詳細なデータとグラフ

短大・私立法文経系授業料の小売価格の相場と推移

2025年5月時点における短大・私立法文経系授業料1か年の全国平均は約67.85万円です。都市別に見ると、仙台(98万円)、札幌(89.25万円)、大阪(85.8万円)が特に高額となっており、これらの都市は教育機関の規模や設備の充実度、専門講師の配置などの要因から授業料が高めに設定されています。続いて横浜(79万円)、東京都区部(78.34万円)、福島(76万円)も高額圏にあります。

授業料の推移と増減傾向

前年同月比で平均2.568%の上昇が見られ、札幌(+11.9%)、福島(+11.76%)、大阪(+5.765%)などで顕著な増加が確認されます。1方、東京都区部(-0.543%)、宮崎(-7.463%)、さいたま(-1.837%)では減少傾向にあります。増加傾向の都市は、教育内容の高度化や運営コストの増大、インフラ改善に伴う費用転嫁が主因です。

都市別価格差の背景と要因

授業料の地域差は、都市の生活費水準、教育機関の経営方針、競争環境、さらには地域住民の所得レベルに起因します。仙台や札幌は地方大都市である1方、教育投資を積極的に行い、施設や教材の更新、教員の質向上に努めているため高額です。逆に、減少傾向にある地域は、学生確保のための授業料見直しや地域経済の影響を受けている可能性があります。

価格高騰の要因と今後の展望

授業料の上昇は、人件費の増加や施設維持費の高騰、IT設備投資、教育内容の専門化などが挙げられます。今後は少子化の進展による入学者数の減少が圧力となり、価格設定の見直しや奨学金制度の充実が求められます。加えて、オンライン教育の普及による教育コストの変動も注目されます。

まとめ

2025年の短大・私立法文経系授業料は全国平均約67.85万円で、仙台や札幌、大阪が特に高額です。前年からの増加率は平均で約2.57%、1部地域で大幅増加が見られます。価格差は都市の生活費や教育投資状況に起因し、今後は少子化対策と教育コスト管理が重要課題です。

コメント