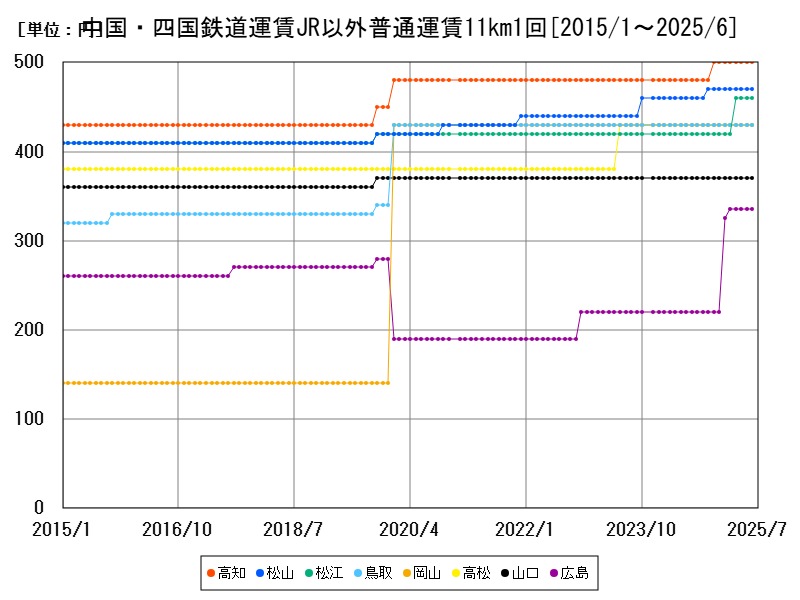

中国・四国地方のJR以外普通鉄道運賃11km1回の平均は428.1円で、高知が500円と最も高額です。松江や広島では前年同月比で大幅な運賃上昇があり、全体として+5.71%の増加傾向にあります。人口減少や設備維持費増加が運賃上昇の背景にあり、地域間で価格差が顕著です。今後は持続可能な路線運営が課題となります。

都市別の鉄道運賃JR以外普通運賃11km1回の相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 428.1 | +5.71 | |

| 1 | 高知 | 500 | +4.167 |

| 2 | 松山 | 470 | +2.174 |

| 3 | 松江 | 460 | +9.524 |

| 4 | 鳥取 | 430 | |

| 5 | 高松 | 430 | |

| 6 | 岡山 | 430 | |

| 7 | 山口 | 370 | |

| 8 | 広島 | 335 | +52.27 |

詳細なデータとグラフ

中国・四国の小売価格の相場と推移

2025年5月時点での中国・4国地域におけるJR以外普通鉄道運賃(11km1回)の平均は428.1円です。この地域は地理的に広く、都市間の距離や人口密度、鉄道路線の発達度合いに差があるため、運賃にもばらつきが生じています。また、山間部や離島部など維持費のかかる路線が多いことも価格を押し上げる要因となっています。

都市別の運賃状況と特徴

-

高知(500円)は地域で最も高い運賃を誇り、路線網の維持にかかるコストや利用者数の少なさが影響しています。地域密着の路線が多いことも価格上昇の背景にあります。

-

松山(470円)は4国最大の都市であり、比較的利用者が多い1方、設備更新費用の負担などから運賃はやや高めに設定されています。

-

松江(460円)は近年運賃の上昇率が高く(前年同月比+9.524%)、地方の路線維持費増加が大きく影響しています。

-

鳥取(430円)、高松(430円)、岡山(430円)は平均的な価格帯であり、路線数や利用状況が安定しているため中価格帯となっています。

-

山口(370円)は比較的低めの運賃であり、路線網の効率化や利用者数のバランスが影響しています。

-

広島(335円)は運賃が地域内で最も安く、しかし前年同月比で大幅に(+52.27%)上昇している点が注目されます。これは運賃改定や路線再編の影響が大きいと考えられます。

運賃推移の動向と背景

中国・4国地域全体では、平均で前年同月比+5.71%の運賃上昇が見られます。特に松江や広島の上昇率が顕著で、地方鉄道の経営環境の厳しさが表れています。地方の過疎化や人口減少に伴い利用者数が減少している1方、設備の老朽化対策や安全対策のための費用は増大していることが背景にあります。

今後の課題と展望

中国・4国地方の鉄道運賃は地域差が大きく、利用者数の減少と維持費の増加のバランスが大きな課題です。今後は自治体の支援や新たな運営モデルの導入が不可欠です。また、観光需要の喚起や交通連携の強化、効率的な運行体制の構築によって持続可能な路線運営を目指すことが重要となります。

コメント