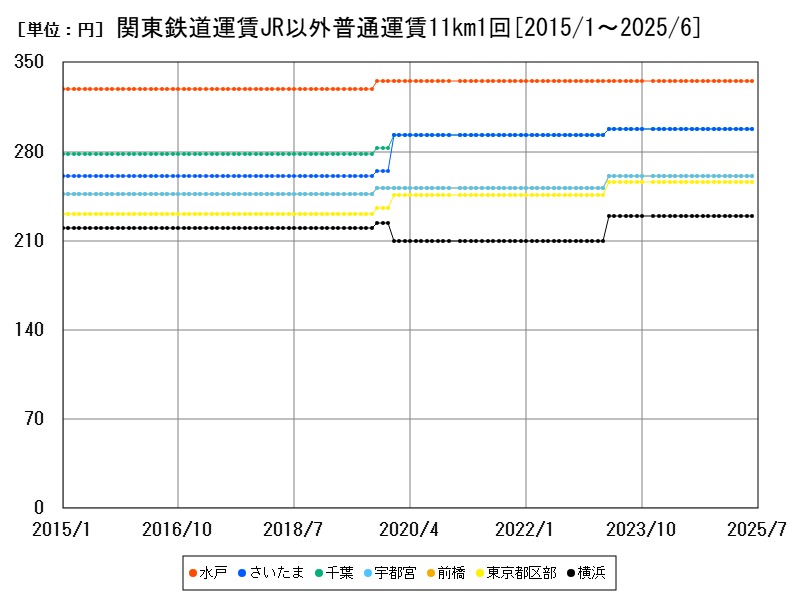

関東地域のJR以外普通鉄道運賃11km1回の平均は276.9円。水戸が335円で最も高く、千葉・さいたまは298円と高めです。東京都区部や横浜は多様な路線競争により運賃が抑制されている傾向。運賃差は人口密度や路線網の違いによるもので、安定した推移が続いています。今後はコスト増加と競争のバランスが課題です。

都市別の鉄道運賃JR以外普通運賃11km1回の相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 276.9 | ||

| 1 | 水戸 | 335 | |

| 2 | 千葉 | 298 | |

| 3 | さいたま | 298 | |

| 4 | 宇都宮 | 261 | |

| 5 | 前橋 | 261 | |

| 6 | 東京都区部 | 256 | |

| 7 | 横浜 | 229 |

詳細なデータとグラフ

関東の小売価格の相場と推移

2025年5月時点の関東地域におけるJR以外の普通鉄道運賃(11km1回)は、平均で276.9円となっています。関東は日本の経済・人口の集中地であり、多様な鉄道事業者が存在するため、運賃にも幅があります。都市間の競争や人口密度の違いが運賃に影響を与えています。

都市別の運賃比較と特徴

-

水戸(335円)は関東で最も高い運賃を記録しています。地方都市としての路線維持コストや乗客数の減少が影響していると考えられます。

-

千葉(298円)、さいたま(298円)は大都市圏に近く利用者も多いため、運賃は比較的高めに設定されています。

-

宇都宮(261円)、前橋(261円)は中規模都市で、路線や事業者数の違いが運賃差を生んでいます。

-

東京都区部(256円)は路線網が非常に発達しているため利便性は高いですが、競争激化により運賃は抑えられている傾向があります。

-

横浜(229円)は関東の中でも運賃が低い部類に入り、地下鉄や私鉄路線が多様化していることが背景にあります。

運賃推移と地域差の要因

前年同月比の増減データはないものの、関東地域は人口密集地であり、鉄道利用は安定していることが多いです。そのため、運賃も急激な変動は少なく、緩やかな上昇傾向が主流と推測されます。各都市の運賃差は、利用者数、路線密度、運営コストの違い、さらには自治体の公共交通政策などが影響しています。

今後の課題と展望

関東の鉄道運賃は、利便性の高さや路線網の多様化から競争が激しく、運賃抑制圧力が強い1方で、施設維持費や人件費の上昇が課題です。将来的には人口動態の変化や環境政策の影響も加わり、持続可能な運賃体系の構築が求められます。

コメント