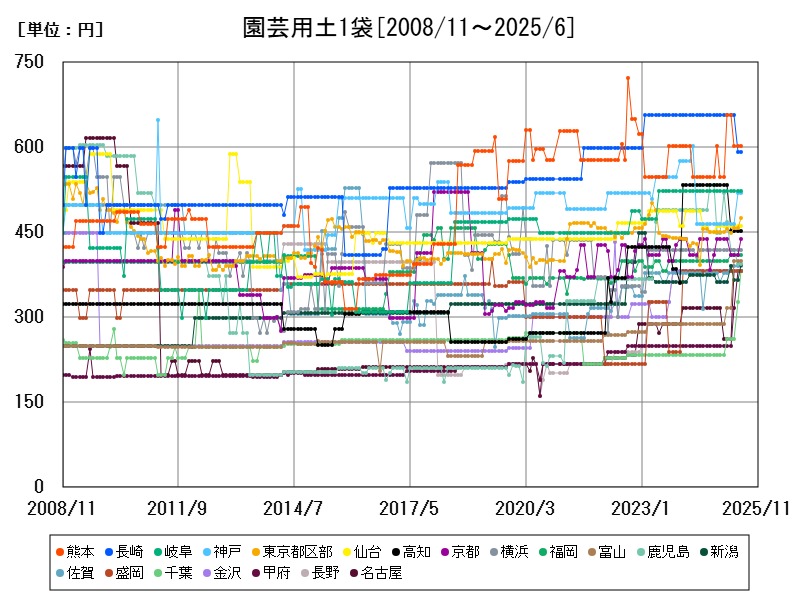

2025年5月の園芸用土1袋の全国平均は357円で、前年より微増。熊本や神戸、東京都区部で価格が上昇し、都市部や農業圏で需要が高まっている。逆に高知や仙台では価格が下落。今後は高付加価値商品の普及や輸送費の影響により、地域間の価格差拡大が予想される。

都市別の園芸用土1袋の相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 362.1 | +1.473 | |

| 1 | 熊本 | 602 | +10.05 |

| 2 | 長崎 | 591 | -10.05 |

| 3 | 岐阜 | 523 | |

| 4 | 神戸 | 520 | +11.83 |

| 5 | 東京都区部 | 475 | +20.87 |

| 6 | 仙台 | 461 | -5.533 |

| 7 | 高知 | 452 | -15.36 |

| 8 | 京都 | 438 | |

| 9 | 横浜 | 418 | |

| 10 | 福岡 | 410 | +2.757 |

| 11 | 富山 | 399 | +38.06 |

| 12 | 鹿児島 | 394 | -19.43 |

| 13 | 新潟 | 393 | +5.08 |

| 14 | 佐賀 | 390 | +2.902 |

| 15 | 長野 | 382 | |

| 16 | 金沢 | 382 | |

| 17 | 盛岡 | 382 | |

| 18 | 甲府 | 382 | +52.8 |

| 19 | 広島 | 382 | +25.25 |

| 20 | 名古屋 | 382 | +20.89 |

| 21 | 千葉 | 382 | +63.25 |

| 22 | 宮崎 | 374 | -14.81 |

| 23 | 津 | 365 | |

| 24 | 那覇 | 354 | |

| 25 | 奈良 | 354 | -13.45 |

| 26 | さいたま | 348 | |

| 27 | 徳島 | 344 | +8.861 |

| 28 | 高松 | 340 | |

| 29 | 大阪 | 340 | -9.574 |

| 30 | 松江 | 328 | +3.47 |

| 31 | 静岡 | 327 | +13.54 |

| 32 | 大津 | 327 | |

| 33 | 山形 | 326 | -25.23 |

| 34 | 山口 | 324 | |

| 35 | 鳥取 | 313 | |

| 36 | 前橋 | 298 | |

| 37 | 札幌 | 289 | +17.96 |

| 38 | 宇都宮 | 283 | +1.799 |

| 39 | 和歌山 | 272 | -28.8 |

| 40 | 秋田 | 268 | +9.836 |

| 41 | 岡山 | 261 | +4.4 |

| 42 | 福島 | 258 | -4.089 |

| 43 | 大分 | 254 | |

| 44 | 松山 | 250 | |

| 45 | 福井 | 239 | -5.159 |

| 46 | 水戸 | 228 | -4.603 |

| 47 | 青森 | 216 |

詳細なデータとグラフ

園芸用土の小売価格の相場と推移

2025年5月時点の園芸用土1袋の全国平均価格は357円で、前年同月比では+0.245%と、緩やかな上昇傾向を示しています。都市別では、熊本(602円)、長崎(591円)、岐阜(523円)が上位に位置し、全国平均を大きく上回る価格水準となっています。特に熊本は全国で唯1600円台に達しており、地域によって価格差が2倍近くあることが特徴です。

都市別の価格動向と変動率

価格が上昇している都市

-

熊本(+10.05%):地域農業との関連性や、土壌改良材としての高品質土の需要増が影響と考えられます。

-

神戸(+11.83%):都市型園芸の人気と、輸送コスト上昇が影響した可能性があります。

-

東京都区部(+6.279%):ベランダガーデニングなどの需要増に加え、店舗運営コストの高さが価格に転嫁されていると考えられます。

価格が下落している都市

-

長崎(-10.05%)、仙台(-5.533%)、高知(-15.36%)などでは前年より値下がり。これは、需要減や価格競争、あるいは地域内の供給過多が影響している可能性があります。

これまでの推移と市場の背景

園芸用土は、リーマンショック後の家庭菜園ブームや、コロナ禍におけるガーデニング需要の急増(2020年~2021年)を背景に、1定の価格変動を繰り返してきました。近年では以下のようなトレンドが見られます:

-

ガーデニング人気の定着:在宅時間の増加によって、園芸は1過性のブームから生活スタイルの1部へと移行。

-

高付加価値製品の増加:有機培養土や排水性・保水性に優れた商品が拡大し、価格上昇を誘発。

-

輸送・資材コストの上昇:特に軽石や腐葉土などの原料価格と輸送費の上昇が反映されています。

価格差の背景と地域特性

価格が高い地域(熊本・長崎・岐阜)には共通して次のような背景があります:

-

地元農家・園芸市場との競合:園芸用土の需要が家庭用と業務用の両方で重なり、需給バランスが崩れやすい。

-

輸送距離の問題:流通拠点が遠い、またはローカル販売店が少ない地域では仕入れコストが上昇する傾向があります。

1方、価格が安定または下落している都市では、量販店の出店やディスカウント流通の普及によって、価格競争が進んでいることが考えられます。

今後の展望

今後も園芸用土の価格は、気候変動による需要の増減、物流の効率化・再編、環境対応製品(SDGs素材)への移行などによって左右されると予想されます。特に都市部では、小容量・高品質のプレミアム土の需要が増え、価格上昇圧力が続く可能性があります。

1方、地方では量販型の安価商品が普及することで、価格の2極化が進むことも予測されます。

コメント