2025年のテニスラケット1本の全国平均価格は約3.331万円。福井、京都、さいたまが最も高く約3.76万円で、前年から約3%の価格上昇を記録。素材コスト増加や高性能化、テニス人気の持続が主な価格高騰要因。都市ごとの経済状況や消費傾向も価格差に影響し、今後も価格動向は注目される。

都市別のテニスラケット1本の相場価格

| 都市 | 最新値[万円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 3.318 | +2.542 | |

| 1 | 福井 | 3.762 | +7.547 |

| 2 | 京都 | 3.762 | +7.886 |

| 3 | さいたま | 3.762 | +2.703 |

| 4 | 鹿児島 | 3.344 | +2.703 |

| 5 | 鳥取 | 3.344 | +2.703 |

| 6 | 高知 | 3.344 | +2.703 |

| 7 | 高松 | 3.344 | +2.703 |

| 8 | 静岡 | 3.344 | +2.703 |

| 9 | 青森 | 3.344 | +2.703 |

| 10 | 長野 | 3.344 | +2.703 |

| 11 | 金沢 | 3.344 | +2.703 |

| 12 | 那覇 | 3.344 | +13.86 |

| 13 | 秋田 | 3.344 | +2.703 |

| 14 | 福島 | 3.344 | +8.571 |

| 15 | 福岡 | 3.344 | +8.571 |

| 16 | 盛岡 | 3.344 | +5.739 |

| 17 | 甲府 | 3.344 | +8.571 |

| 18 | 熊本 | 3.344 | +2.703 |

| 19 | 水戸 | 3.344 | +2.703 |

| 20 | 横浜 | 3.344 | +2.703 |

| 21 | 松江 | 3.344 | +2.703 |

| 22 | 札幌 | 3.344 | +2.703 |

| 23 | 新潟 | 3.344 | +2.703 |

| 24 | 広島 | 3.344 | +2.703 |

| 25 | 岡山 | 3.344 | +8.571 |

| 26 | 岐阜 | 3.344 | +8.571 |

| 27 | 山形 | 3.344 | +2.703 |

| 28 | 山口 | 3.344 | +2.703 |

| 29 | 宇都宮 | 3.344 | +2.703 |

| 30 | 奈良 | 3.344 | +2.703 |

| 31 | 大分 | 3.344 | +8.571 |

| 32 | 和歌山 | 3.344 | +2.703 |

| 33 | 名古屋 | 3.344 | +2.703 |

| 34 | 前橋 | 3.344 | -6.462 |

| 35 | 佐賀 | 3.344 | +2.703 |

| 36 | 仙台 | 3.344 | +2.703 |

| 37 | 徳島 | 3.343 | -2.876 |

| 38 | 千葉 | 3.342 | +8.754 |

| 39 | 津 | 3.3 | +5.634 |

| 40 | 宮崎 | 3.27 | +0.43 |

| 41 | 大阪 | 3.266 | +4.349 |

| 42 | 東京都区部 | 3.243 | +2.087 |

| 43 | 大津 | 3.124 | +1.429 |

| 44 | 神戸 | 3.058 | +4.12 |

| 45 | 富山 | 2.926 | -10.14 |

| 46 | 松山 | 2.922 | -13.77 |

| 47 | 長崎 | 2.499 | -23.25 |

詳細なデータとグラフ

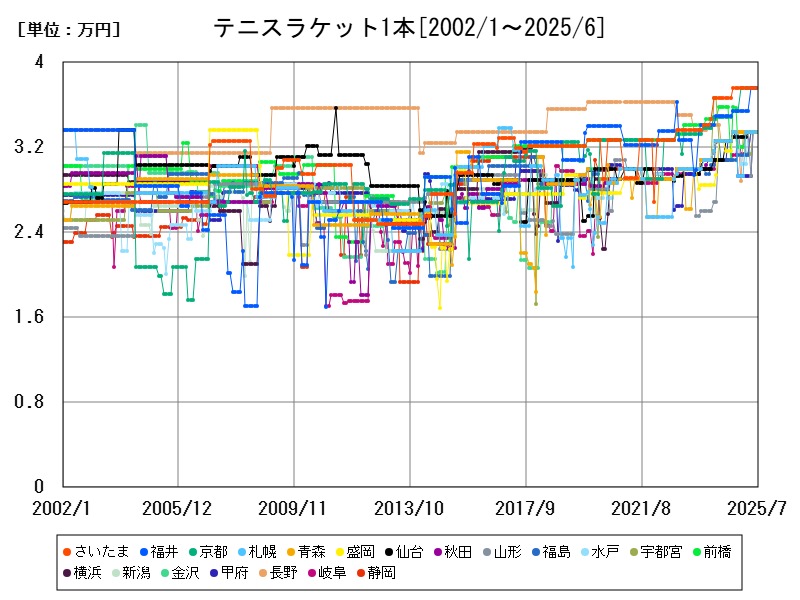

テニスラケットの小売価格の相場と推移

2025年5月時点でのテニスラケット1本の全国平均価格は約3.331万円です。都市別でみると、福井、京都、さいたまの3都市が最も高く3.762万円で並び、その後に鹿児島、鳥取、高知、高松、静岡、青森、長野の各都市が3.344万円で続いています。これらの価格は全国平均をやや上回っており、各地のスポーツ市場や消費傾向の違いを反映しています。

都市別の価格傾向と特徴

福井や京都、さいたまといった都市は、スポーツ施設の充実やテニス愛好者の多さが価格の高さに影響しています。特に福井と京都はスポーツ文化の盛んな地域であり、質の高いテニス用品の需要が高いです。1方、鹿児島や鳥取、高知など地方都市も安価な選択肢より高品質製品の購入が1定数存在し、安定した価格を保っています。

価格推移と増加率の背景

前年同月比での平均増加率は+3.019%と穏やかな上昇傾向です。特に福井(+7.547%)、京都(+7.886%)で顕著な価格上昇が見られ、これらの都市では高性能モデルの投入やブランド価値向上が背景にあります。さいたまやその他の地域では+2.703%と比較的緩やかな増加で推移しています。

価格高騰の要因と今後の展望

テニスラケット価格の上昇は、主に以下の要因に起因します。

-

素材コストの上昇:カーボンやグラファイトなど高機能素材の価格増加。

-

技術革新と高性能化:プレイヤーのニーズに応えるための技術導入で製造コストが増加。

-

スポーツ人気の継続的な拡大:テニスの競技人口の維持・拡大による需要増加。

-

地域別経済状況の違い:都市ごとの所得水準や消費傾向の影響。

今後も素材価格の動向やスポーツ市場の変化により価格は変動するが、技術革新の進展と需要の拡大は価格上昇圧力として続く可能性が高い。

コメント