最新の電子レンジ1台の全国平均価格は約8.09万円で、前年から約8.9%の上昇。特に札幌は前年比51.1%増、鳥取も37.4%増と大幅高。価格上昇は高機能モデルの普及や原材料・物流コスト増加が要因。那覇や広島では価格がやや低下し、地域ごとの市場環境や消費者ニーズの違いが価格差を生んでいる。

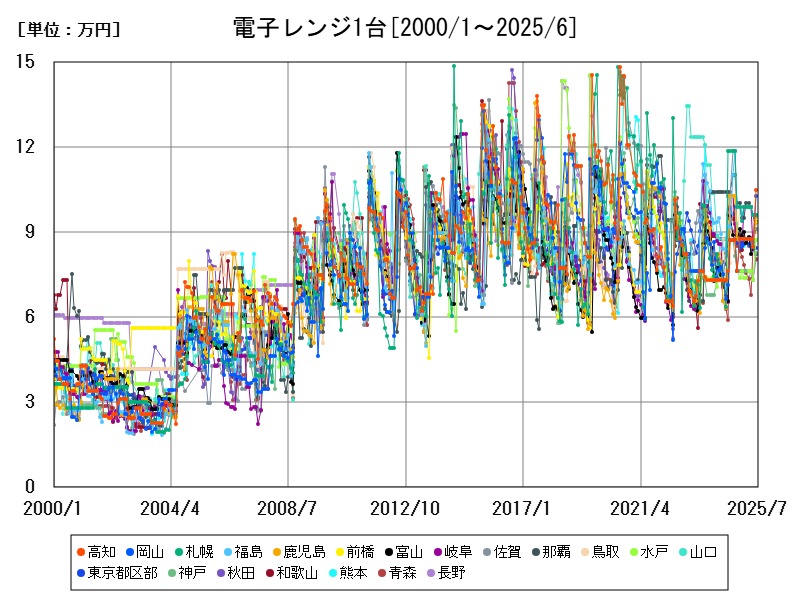

都市別の電子レンジ1台の相場価格

| 都市 | 最新値[万円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 8.058 | -3.501 | |

| 1 | 高知 | 10.49 | +37.27 |

| 2 | 岡山 | 10.3 | +44.15 |

| 3 | 福島 | 9.603 | +4.052 |

| 4 | 札幌 | 9.603 | -19.17 |

| 5 | 鹿児島 | 9.542 | +29.46 |

| 6 | 岐阜 | 9.356 | +43.29 |

| 7 | 富山 | 9.356 | +42.22 |

| 8 | 前橋 | 9.356 | +22.37 |

| 9 | 那覇 | 9.108 | -12.66 |

| 10 | 佐賀 | 9.108 | -11.54 |

| 11 | 鳥取 | 9.009 | +12.35 |

| 12 | 水戸 | 8.712 | +8.642 |

| 13 | 山口 | 8.712 | -15.38 |

| 14 | 東京都区部 | 8.459 | +0.203 |

| 15 | 神戸 | 8.256 | -5.24 |

| 16 | 秋田 | 8.217 | -14.43 |

| 17 | 熊本 | 8.217 | -20.19 |

| 18 | 和歌山 | 8.217 | -3.238 |

| 19 | 青森 | 8.052 | +36.06 |

| 20 | 長野 | 8.019 | -7.955 |

| 21 | 金沢 | 8.008 | -22.22 |

| 22 | 福岡 | 8.008 | +23.81 |

| 23 | 徳島 | 8.008 | +4.748 |

| 24 | 宮崎 | 8.008 | -12.81 |

| 25 | 大津 | 7.909 | +21.14 |

| 26 | 広島 | 7.903 | -20.39 |

| 27 | 大分 | 7.887 | +7.015 |

| 28 | 長崎 | 7.825 | -5.592 |

| 29 | 千葉 | 7.821 | -2.603 |

| 30 | 津 | 7.81 | -10.35 |

| 31 | さいたま | 7.678 | -14.25 |

| 32 | 松山 | 7.623 | -4.938 |

| 33 | 大阪 | 7.571 | -6.948 |

| 34 | 甲府 | 7.326 | -8.642 |

| 35 | 横浜 | 7.326 | -15.91 |

| 36 | 松江 | 7.326 | -15.91 |

| 37 | 京都 | 7.326 | -15.91 |

| 38 | 名古屋 | 7.117 | -0.385 |

| 39 | 新潟 | 6.952 | -13.31 |

| 40 | 仙台 | 6.952 | -14.59 |

| 41 | 宇都宮 | 6.928 | -20.48 |

| 42 | 高松 | 6.908 | +14.6 |

| 43 | 福井 | 6.732 | -20.73 |

| 44 | 山形 | 6.721 | -22.85 |

| 45 | 奈良 | 6.721 | -22.85 |

| 46 | 静岡 | 6.512 | -4.292 |

| 47 | 盛岡 | 6.108 | -29.89 |

詳細なデータとグラフ

電子レンジの小売価格の相場と推移

2000年1月から2025年5月のデータによると、最新の電子レンジ1台の全国平均価格は約8.086万円です。前年同月比では約8.9%の価格上昇が確認され、全体的に値上がり傾向が強まっています。特に地方都市での価格変動が顕著であり、都市によって価格差が大きい状況です。

都市別価格ランキングと特徴

電子レンジの価格が高い上位都市は以下の通りです。

-

鳥取:9.603万円(前年+37.39%)

-

那覇:9.603万円(前年-7.91%)

-

福島:9.603万円(前年+13.98%)

-

札幌:9.603万円(前年+51.13%)

-

広島:9.603万円(前年-5.83%)

-

金沢:8.613万円(前年+21.5%)

-

熊本:8.613万円(前年-1.69%)

-

佐賀:8.613万円(前年+4.05%)

-

長崎:8.543万円(前年-1.23%)

-

鹿児島:8.465万円(前年+33.5%)

鳥取、札幌、福島が特に高価格で、札幌は前年比50%以上の大幅な価格上昇が目立ちます。

価格推移の背景と都市別の特徴

北海道・東北・中国地方での高価格傾向

札幌や福島、鳥取、広島など、北日本および中国地方の都市で平均を大きく上回る価格が付いています。これらの地域は輸送コストの増加や高機能モデルの需要増が価格押上げに影響していると考えられます。

大幅な価格上昇の要因

札幌(+51.13%)、鳥取(+37.39%)、鹿児島(+33.5%)は前年からの大幅な価格上昇があり、これは原材料価格や製造コストの上昇、加えて先進機能を備えた高価格帯モデルの普及が主な要因と推測されます。

1部地域の価格減少

那覇(-7.91%)、広島(-5.83%)、熊本(-1.69%)、長崎(-1.23%)は価格がやや低下しています。競争激化や割引販売の影響があると考えられ、地域ごとの経済状況や市場環境の違いが見えます。

価格高騰の主な要因

高機能・多機能モデルの需要増加

スチーム機能やセンサー調理、自動メニュー機能を備えた高性能電子レンジが市場の主流となり、平均価格を押し上げています。

原材料・物流コストの上昇

世界的な金属材料や電子部品の価格上昇、そして燃料費高騰により輸送費が増加し、これが製品価格に反映されています。

地域特性と消費者嗜好の影響

地方都市ほど物流コストの影響が大きく、また地域ごとの消費者ニーズに応じて高機能モデルの浸透度合いが異なるため、価格に差が生まれています。

今後の展望と市場動向

電子レンジ市場は技術革新により高価格帯が拡大する1方、価格競争も激化し多様な価格帯の商品が並存する状況です。都市ごとの価格差は物流や地域経済の影響を受け続け、消費者はコストパフォーマンスを重視した選択を求められるでしょう。

コメント