運輸業の労働者数は294.8万人で前年比微減。常勤男性の減少が続く一方、パートタイムや女性労働者は大幅増。2024年問題による労働時間制限が影響する中、多様な雇用とテクノロジー導入が今後の鍵となる。

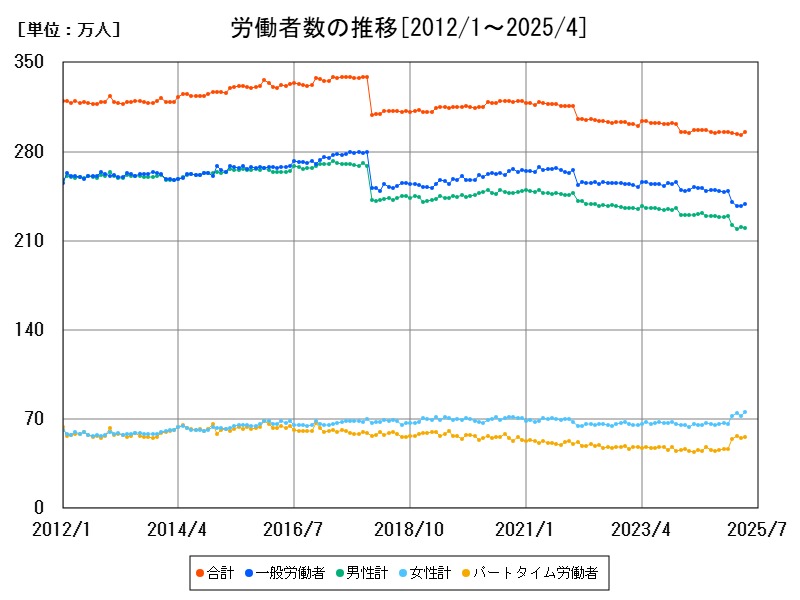

男女別の労働者数の推移

最近の労働者数データ

| 合計 | 一般労働者 | 男性計 | 女性計 | パートタイム労働者 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 最新 | 2025年4月 | 2025年4月 | 2025年4月 | 2025年4月 | 2025年4月 |

| 最大期 | 2017年12月 | 2017年12月 | 2017年4月 | 2025年4月 | 2015年12月 |

| 最新値[万人] | 295.3 | 239 | 219.9 | 75.38 | 56.24 |

| 最大値[万人] | 338.9 | 279.8 | 272.4 | 75.38 | 68.68 |

| 前年同月比[%] | -0.4485 | -5.192 | -4.587 | +13.97 | +26.45 |

運輸業の労働者数の推移

詳細なデータとグラフ

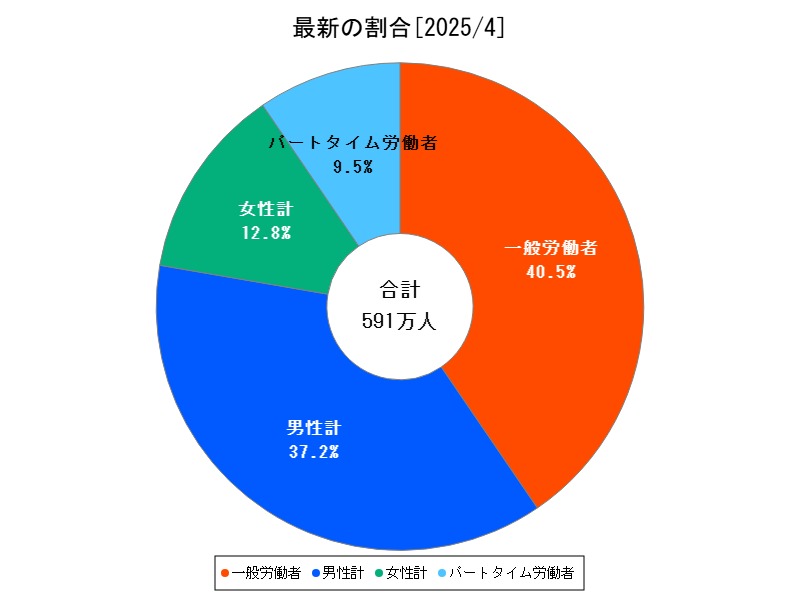

日本の全産業の労働者数の特徴

運輸業は物流・交通インフラの中核を担い、経済活動や日常生活を支える重要な産業です。しかし、少子高齢化や過酷な労働環境、法規制の強化などにより、業界の人手不足は深刻化しています。本稿では、最新データ(2025年1月時点)に基づいて、運輸業の労働構造や課題、今後の見通しを分析します。

労働者数の全体動向

-

労働者数合計:294.8万人(前年比-0.1647%)長期的には微減傾向が続いており、特に近年は業界全体の「人手不足」が顕在化しています。EC市場の拡大により荷物量は増加している1方で、労働力確保が追いついていない実態が浮かび上がります。

雇用形態別の特徴と変化

1般労働者(常勤)

-

240.4万人(前年比-3.707%)

-

常勤労働者の減少が顕著。運転手の高齢化、長時間労働による離職などが背景に。

-

「2024年問題」(時間外労働規制)の影響で業務削減が進み、雇用数にも影響。

パートタイム労働者

-

54.36万人(前年比+19.24%)

-

急増傾向にあり、業界の労働力補填策として女性・高齢者の短時間勤務が増加中。

-

しかし、運転業務に制限があるため、主に仕分けや事務補助、配送助手などに限定されがち。

男女別の構造と課題

男性労働者

-

222万人(前年比-3.547%)

-

圧倒的多数を占めるが、高齢化と体力的負担の影響で減少傾向。

-

ドライバー職の中心を担っているが、新規採用が難しくなっている。

女性労働者

-

72.73万人(前年比+11.8%)

-

女性の進出が顕著で、特に軽貨物配送、事務職、パートタイムでの就労が増加中。

-

ただし、男性中心の職場文化やトイレ・更衣施設の整備不足など、環境面での課題が残る。

最近の課題と業界動向

-

「2024年問題」の影響拡大:時間外労働の上限規制が始まり、労働時間が短縮。運賃見直しや運行回数減が進む中、人材確保と賃金上昇が求められている。

-

賃金と待遇の格差:厳しい労働条件に対し、報酬が見合わず若年層が定着しない。

-

自動化・DXの遅れ:物流現場のデジタル化・自動化が遅れ、人力依存が続く。

今後の見通しと期待

-

女性・高齢者の活躍拡大:軽車両や小規模物流において、女性やシニア層の起用が拡大する可能性。

-

自動運転・ロボットの導入:ドライバー不足の対策として、無人配送やAI管理が進展。

-

雇用構造の2極化:常勤職の減少とパートタイムの増加が続く中、業界再編も進む。

-

外国人労働力の活用:法整備と受け入れ体制の整備が進めば、1定の労働力確保に貢献する見込み。

まとめ

運輸業は人手に依存する構造が強く、今後の人口減少と働き方改革により、労働力の確保が大きな課題となります。特に常勤男性労働者の減少とパートタイム女性の増加という構造変化が進む中、多様な働き方とテクノロジー導入の両輪で業界改革が求められています。

コメント