医療・福祉分野の労働者数は832万人で、前年比+1.852%。女性が約76%を占め、特にパートタイム労働も3割を構成。賃金や離職率の課題は続くが、需要は今後も増加。ICT導入や待遇改善策、多様な人材活用が未来を左右するカギとなる。

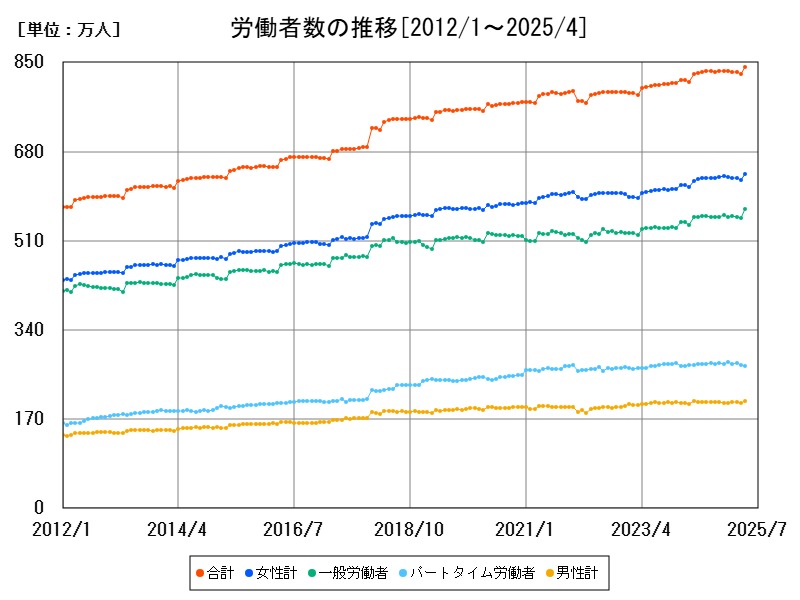

男女別の労働者数の推移

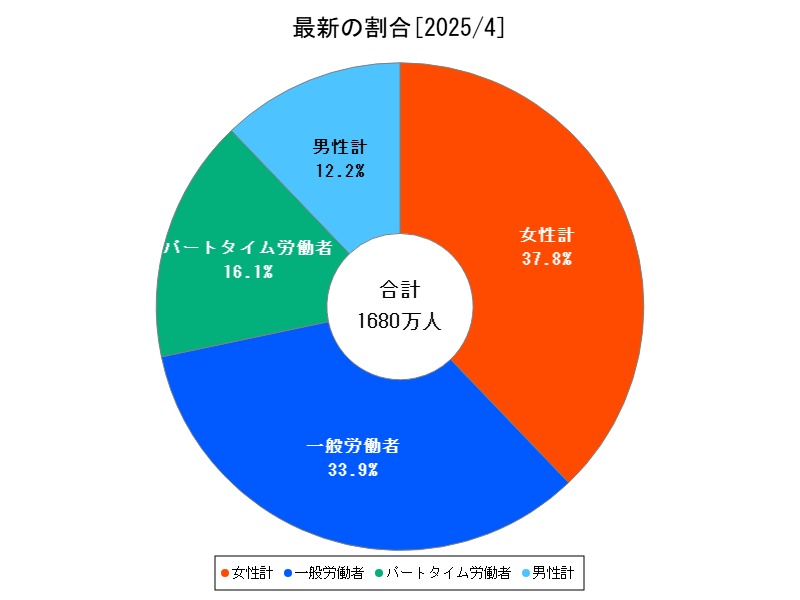

最近の労働者数データ

| 合計 | 女性計 | 一般労働者 | パートタイム労働者 | 男性計 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 最新 | 2025年4月 | 2025年4月 | 2025年4月 | 2025年4月 | 2025年4月 |

| 最大期 | 2025年4月 | 2025年4月 | 2025年4月 | 2024年12月 | 2025年4月 |

| 最新値[万人] | 841.9 | 637.2 | 570 | 271.9 | 204.7 |

| 最大値[万人] | 841.9 | 637.2 | 570 | 278.5 | 204.7 |

| 前年同月比[%] | +1.605 | +2.021 | +2.557 | -0.3355 | +0.3293 |

医療・福祉の労働者数の推移

詳細なデータとグラフ

日本の全産業の労働者数の特徴

医療・福祉業界は日本の少子高齢化社会において不可欠なインフラ産業であり、今後の労働需要が最も拡大すると見込まれる分野の1つです。本稿では、2025年1月時点の雇用統計をもとに、医療・福祉分野における労働者数の特徴、雇用・性別ごとの課題、今後の見通しについて詳述します。

労働者数の全体的な動向

最新のデータによれば、医療・福祉分野の労働者数は832万人であり、前年同月比で+1.852%の増加となっています。この業種は他産業と比較しても絶対的な労働者数が多く、今後も人口構造の変化に応じて増加が続くと予想されます。特に福祉分野(介護・保育)は拡大傾向が顕著です。

雇用形態別の動向と課題

1般労働者(常勤)

-

557.4万人(前年比+2.117%)と堅調に増加。

-

医師、看護師、介護士など、専門職としての就業が多く、資格保有が前提。

-

勤務の過酷さや離職率の高さが継続的な課題。

パートタイム労働者

-

274.6万人(前年比+1.317%)と全体の約3割を占める。

-

主に介護、保育、事務補助などで活躍。

-

雇用の安定性や収入面の課題に加え、チーム医療・福祉における連携体制の整備も求められます。

男女別の特徴と課題

女性労働者

-

629.8万人(前年比+2.256%)と圧倒的多数を占める(約75%)。

-

看護師・介護士・保育士といった職種での女性比率が非常に高い。

-

賃金水準の低さ、管理職登用の遅れ、出産・育児と仕事の両立困難が慢性的な課題。

男性労働者

-

202.2万人(前年比+0.6134%)と緩やかな増加。

-

医師や理学療法士、施設長、事務職などでの就労が多い傾向。

-

1部の介護職では男性の担い手不足が顕著で、今後の人材確保が課題です。

最近の問題点

-

賃金の低さと待遇の不均衡:介護・保育現場では責任の重さと賃金が釣り合っていない。

-

高い離職率と精神的負荷:特に福祉職種におけるバーンアウトのリスクが大きい。

-

人材不足の常態化:特に地方や夜間対応の施設で深刻化。

-

外国人労働者の受け入れ環境:制度面や日本語能力の課題が残る。

今後の見通しと期待

-

需要は確実に増加:2025年問題(団塊の世代の全員後期高齢者化)を背景に、人手需要はさらに高まる。

-

ICT活用と業務効率化:介護記録の自動化、遠隔診療の拡大などによる省力化が期待される。

-

処遇改善の施策進行中:介護職員処遇改善加算や看護職員の給与引上げなど、待遇改善策の強化が進行。

-

男性・外国人の活躍促進:職種のイメージ刷新や研修制度の整備により、多様な人材の確保が進む見込み。

まとめ

医療・福祉分野は、日本社会にとって将来的にも中核を担う産業です。女性中心の構造を維持しつつも、男性・パート・外国人など多様な人材の受け入れが不可欠です。今後の労働市場においては、待遇改善と働きやすい環境整備の両輪で、持続可能な体制構築が求められています。

コメント