製造業の平均給与は33.51万円で前年比約3%増加。特にパートタイムや女性の給与は伸び率が高いが、依然として正規雇用や男性との格差が残る。若手人材不足や賃上げと生産性のバランスが課題であり、格差是正と労働環境改善が今後のカギとなる。

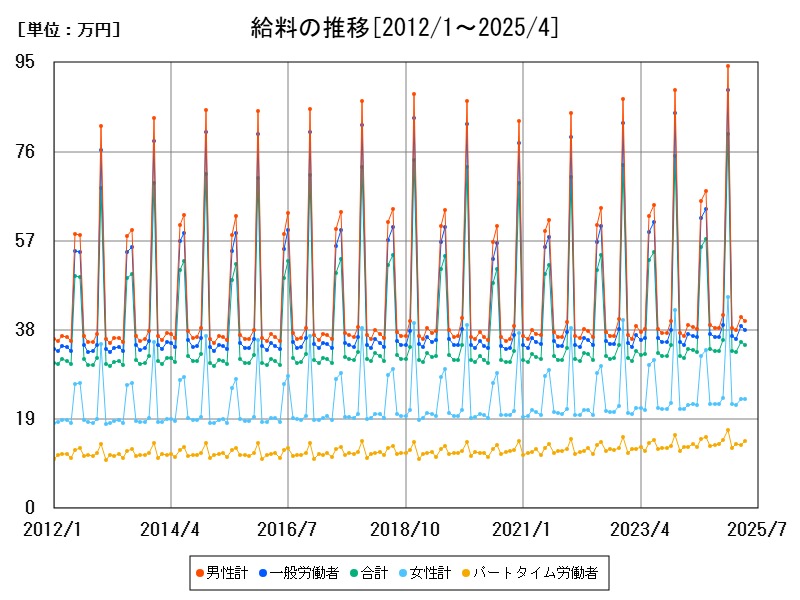

男女別の給料の推移

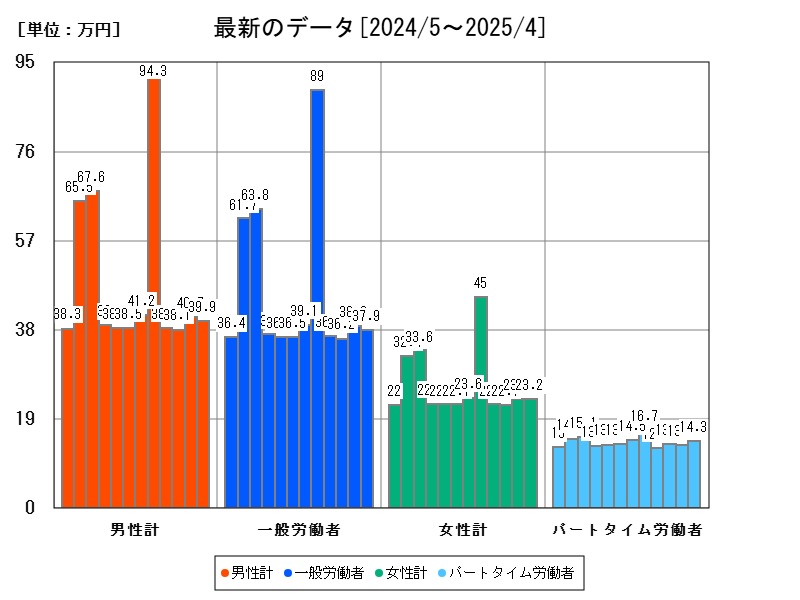

最近の給料データ

| 合計 | 男性計 | 一般労働者 | 女性計 | パートタイム労働者 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 最新 | 2025年4月 | 2025年4月 | 2025年4月 | 2025年4月 | 2025年4月 |

| 最大期 | 2024年12月 | 2024年12月 | 2024年12月 | 2024年12月 | 2024年12月 |

| 最新値[万円] | 34.79 | 39.85 | 37.89 | 23.23 | 14.33 |

| 最大値[万円] | 79.7 | 94.31 | 89 | 45.04 | 16.72 |

| 前年同月比[%] | +3.274 | +3.344 | +3.268 | +4.386 | +4.532 |

製造業の給料の推移

詳細なデータとグラフ

日本の全産業の労働者数の特徴

日本の製造業は、長年にわたり経済の中核を担ってきました。人手不足やグローバル競争、デジタル化の波の中、賃金構造にも変化が生じています。ここでは、2025年1月時点の最新データを基に、給料の水準とその特徴、男女別・雇用別の課題、今後の予想などを解説します。

給料の全体動向と特徴

-

平均給与:33.51万円(前年同月比 +3.143%)

製造業全体での給与水準は前年比で約3.1%上昇しており、緩やかではあるが安定した賃上げ傾向が見られます。背景には人手不足への対応、企業の賃上げ圧力、円安による利益増による還元などが挙げられます。

雇用形態別の給料と課題

1般労働者(正社員等)

-

平均給与:36.64万円(前年比 +3.2%)

正社員の給与は全体平均を上回っており、安定した待遇が維持されています。製造現場では熟練労働者の重要性が高まっており、技能伝承や高度化する設備への対応から、正規雇用への投資が進んでいます。しかし、高齢化が進む中で、若手層の人材確保が課題です。

パートタイム労働者

-

平均給与:12.89万円(前年比 +5.445%)

パート労働者の給与は大きく上昇していますが、正社員との給与格差は依然として大きいです。軽作業や部品検査などを担う役割が多く、短時間労働であることから平均額が低くなっています。今後は待遇改善や能力に応じた報酬体系の導入が求められます。

男女別の給料と課題

男性労働者

-

平均給与:38.49万円(前年比 +3.098%)

男性は主に正規雇用の中心を担い、給与水準も高い傾向にあります。特に技術系職種や管理職に多く配置され、長時間労働や転勤可能性も含めた働き方が高給与に反映されています。だが、若年層の入職率は低下傾向にあり、魅力ある職場づくりが必要です。

女性労働者

-

平均給与:22.11万円(前年比 +5.007%)

女性の給与は大きく上昇していますが、依然として男性と約16万円の差があります。多くがパートタイムや補助的業務に従事しており、職種や勤務形態に起因する格差が明確です。今後は女性のキャリアアップ支援や管理職登用の促進が課題です。

最近の課題と背景

労働市場の構造変化

製造業はかつて大量の中間技能労働者によって支えられてきましたが、人口減少や若年層のものづくり離れにより、採用が困難になっています。その結果、企業は賃上げや労働環境改善で人材確保を図っていますが、それでも現場では人手不足が深刻化しています。

賃上げの限界と生産性課題

賃上げ傾向は続いているものの、全体的な労働生産性の伸びが限定的であるため、大幅な給与水準の引き上げには至っていません。特に中小企業ではコスト上昇を価格転嫁できず、賃金引き上げが遅れる傾向もあります。

今後の展望と期待

正規・非正規の格差是正

働き方改革や多様な人材活用が進む中で、正規と非正規の格差是正が急務です。非正規労働者へのスキルアップ支援や、同1労働同1賃金の実効性向上が期待されます。

女性の活躍推進

女性比率の高い分野での給与改善や、キャリア支援制度の整備により、男女間の賃金格差の解消が見込まれます。特に製造現場の管理職や設計・開発部門への女性登用が進むことで、長期的な産業競争力にも寄与します。

外国人労働者の増加と賃金影響

将来的には外国人労働者の受け入れ拡大が予想されます。彼らの待遇や日本人労働者とのバランス調整は、新たな賃金構造の課題となるでしょう。

まとめ

日本の製造業における給料は全体として上昇傾向にありますが、性別・雇用形態による格差は根深く残っています。特にパートタイムや女性の待遇改善、若手人材確保への対応が今後の焦点です。持続的な賃上げと生産性向上を両立させることが、産業全体の競争力強化に不可欠です。

コメント