喫茶店で提供されるコーヒーの平均価格は489.3円で、東京圏や観光都市で高値傾向にあります。価格上昇の背景には、コーヒー豆の高騰や人件費・エネルギー費の増加、サービス向上への投資などが挙げられます。今後も緩やかな値上がりが見込まれ、店舗ごとの差別化が重要です。

都市別のコーヒー・喫茶店1杯の相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 491.1 | +4.626 | |

| 1 | 浦安 | 623 | +2.636 |

| 2 | 東京都区部 | 617 | +8.246 |

| 3 | 八王子 | 603 | +6.349 |

| 4 | 宮崎 | 597 | +2.931 |

| 5 | 熊谷 | 588 | +7.299 |

| 6 | 京都 | 563 | +4.259 |

| 7 | 松江 | 558 | +1.825 |

| 8 | 宇部 | 547 | +6.628 |

| 9 | 函館 | 547 | +3.992 |

| 10 | 相模原 | 543 | +13.6 |

| 11 | 川口 | 543 | +10.14 |

| 12 | 佐賀 | 543 | +5.029 |

| 13 | 仙台 | 543 | +3.824 |

| 14 | 札幌 | 538 | +10.25 |

| 15 | 日立 | 537 | +7.4 |

| 16 | 熊本 | 535 | +7.646 |

| 17 | 立川 | 533 | +1.139 |

| 18 | 徳島 | 533 | +11.04 |

| 19 | 富士 | 530 | +3.314 |

| 20 | 小山 | 527 | +8.214 |

| 21 | 今治 | 527 | +2.33 |

| 22 | 新潟 | 520 | +1.961 |

| 23 | 岡山 | 520 | +7.66 |

| 24 | 府中 | 517 | |

| 25 | 長崎 | 510 | +6.25 |

| 26 | 横浜 | 510 | -3.955 |

| 27 | 山形 | 510 | +3.448 |

| 28 | 藤沢 | 508 | |

| 29 | 福岡 | 508 | +4.742 |

| 30 | 所沢 | 507 | +1.4 |

| 31 | 山口 | 507 | +0.795 |

| 32 | 甲府 | 500 | +5.708 |

| 33 | 川崎 | 500 | +5.263 |

| 34 | 長岡 | 495 | |

| 35 | 広島 | 495 | +1.02 |

| 36 | 福山 | 493 | +3.354 |

| 37 | 柏 | 493 | |

| 38 | 松山 | 493 | +3.354 |

| 39 | 金沢 | 490 | +3.594 |

| 40 | 豊橋 | 490 | |

| 41 | 福井 | 490 | +4.255 |

| 42 | 富山 | 490 | +2.725 |

| 43 | 郡山 | 487 | +28.5 |

| 44 | 神戸 | 486 | +2.748 |

| 45 | 浜松 | 483 | |

| 46 | 松本 | 483 | +11.55 |

| 47 | 大分 | 483 | |

| 48 | 伊丹 | 483 | +9.029 |

| 49 | 前橋 | 480 | +4.348 |

| 50 | 千葉 | 478 | +10.39 |

| 51 | 青森 | 477 | +3.696 |

| 52 | 北九州 | 475 | +5.556 |

| 53 | 大津 | 473 | +4.415 |

| 54 | 八戸 | 470 | +0.642 |

| 55 | 静岡 | 467 | +3.778 |

| 56 | 津 | 467 | +3.778 |

| 57 | 姫路 | 467 | +7.852 |

| 58 | 長野 | 463 | +1.313 |

| 59 | 水戸 | 463 | +0.652 |

| 60 | 和歌山 | 463 | +2.889 |

| 61 | 名古屋 | 463 | +2.889 |

| 62 | 岐阜 | 460 | +3.837 |

| 63 | 盛岡 | 457 | |

| 64 | 枚方 | 457 | +3.864 |

| 65 | 松阪 | 450 | +3.926 |

| 66 | 奈良 | 450 | +1.58 |

| 67 | 大阪 | 448 | +3.704 |

| 68 | 堺 | 447 | +2.288 |

| 69 | 高知 | 443 | +3.747 |

| 70 | 西宮 | 443 | |

| 71 | 鳥取 | 433 | +17.98 |

| 72 | 旭川 | 433 | +3.837 |

| 73 | 宇都宮 | 430 | +4.878 |

| 74 | 秋田 | 423 | -1.628 |

| 75 | 東大阪 | 423 | +4.187 |

| 76 | さいたま | 415 | |

| 77 | 佐世保 | 413 | +6.995 |

| 78 | 那覇 | 394 | +1.026 |

| 79 | 鹿児島 | 383 | -6.585 |

| 80 | 福島 | 380 | |

| 81 | 高松 | 367 | +3.966 |

詳細なデータとグラフ

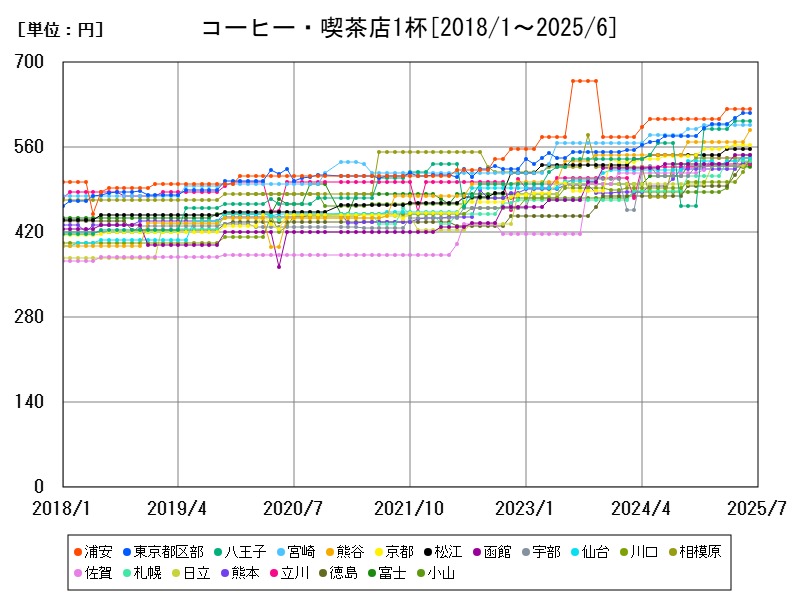

コーヒー・喫茶店の小売価格の相場と推移

2025年5月時点におけるコーヒー・喫茶店1杯の全国平均価格は489.3円で、前年同月比で+4.286%の上昇を記録しています。中でも高値を示しているのは浦安(623円)で、以下、東京都区部(616円)、8王子(603円)と首都圏が中心になっています。その他にも宮崎(597円)や熊谷(568円)、京都(563円)など、地域に特色ある都市が上位に並びます。

都市別価格の地理的傾向と特徴

都市別の価格を見ると、最も高額な地域は浦安・東京23区・8王子といった関東圏の都市です。これは大都市圏における地代の高さ、カフェ文化の発展、外国人観光客の集中などが背景にあると考えられます。

1方、宮崎・松江・宇部・函館など地方都市でも高価格帯に入っていることは興味深く、これは個人経営店の多さや、大手チェーンの価格戦略の影響が相対的に小さいことが理由と見られます。また、京都(563円)も歴史的な観光都市としての位置付けから、他地域より高価格でも需要が見込めるエリアです。

過去から現在までの価格推移

2018年以降、喫茶店コーヒーの価格は着実に上昇してきました。特に2022年〜2024年にかけての物価全般の上昇を背景に、多くの店舗が値上げを実施しました。2025年のデータでも、相模原(+13.6%)や8王子(+10.24%)のように、1年で1割以上の値上げが見られます。

これは単なる原価の上昇にとどまらず、店舗側が人件費や店舗維持費、そして付加価値の高いサービスへの投資を価格に反映させている動きといえます。

価格上昇の要因分析

喫茶店で提供されるコーヒーの価格が上昇している背景には、次のような要因が複合的に作用しています。

-

原材料費の高騰: コーヒー豆の国際価格上昇や円安の影響により、仕入れ価格が上昇。

-

人件費の増加: 最低賃金の引き上げや人手不足により、接客スタッフの確保が難化し、コスト増。

-

エネルギー費・水道光熱費の上昇: 店舗運営にかかる固定費の増加が継続。

-

サービスの高度化: 内装・器具・焙煎方法・バリスタ育成など、サービス品質向上への投資。

-

需要構造の変化: 観光地・都市圏で「高価格でも良質な空間・味を求める層」が増加しており、値上げの受容性が高い。

これらの要因により、特に個人経営や独自性の高い喫茶店では、価格上昇を正面から反映する動きが顕著です。

今後の展望と消費者の対応

2025年以降もコーヒー・喫茶店価格は緩やかな上昇基調が続くと予想されます。ただし、消費者側も価格への感度を高めており、「価格に見合った体験・サービス」がより重視されるようになるでしょう。

また、大手チェーンのセルフ式店舗との価格差が拡大しているため、差別化の明確化が生き残りのカギとなります。観光客ニーズや働く人々のリモート需要をいかに取り込むかも、店舗側の戦略に影響を与えそうです。

コメント