2025年5月時点でのコーヒー豆100gの全国平均は245.2円。徳島や秋田など地方都市で高価格傾向が見られ、前年同月比で30%以上の上昇。為替安や原産地での供給不安、物流コスト増、消費者の高品質志向が価格上昇の主因。今後も価格高止まりが予想される。

都市別のコーヒー豆100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 259.8 | +39.67 | |

| 1 | 高知 | 319 | +59.5 |

| 2 | 水戸 | 308 | +37.5 |

| 3 | 福島 | 302 | +70.62 |

| 4 | 和歌山 | 298 | +55.21 |

| 5 | 徳島 | 292 | +31.53 |

| 6 | 宮崎 | 291 | +57.3 |

| 7 | 福井 | 287 | +44.95 |

| 8 | 佐賀 | 285 | +53.23 |

| 9 | 鹿児島 | 284 | +52.69 |

| 10 | 熊本 | 284 | +51.06 |

| 11 | 千葉 | 284 | +47.92 |

| 12 | 青森 | 282 | +57.54 |

| 13 | 甲府 | 282 | +63.95 |

| 14 | 那覇 | 276 | +43.75 |

| 15 | 秋田 | 276 | +52.49 |

| 16 | さいたま | 276 | +43.01 |

| 17 | 宇都宮 | 270 | +43.62 |

| 18 | 山口 | 269 | +40.1 |

| 19 | 山形 | 267 | +44.32 |

| 20 | 東京都区部 | 263 | +50.29 |

| 21 | 長野 | 259 | +61.88 |

| 22 | 仙台 | 259 | +49.71 |

| 23 | 金沢 | 258 | +35.79 |

| 24 | 新潟 | 258 | +49.13 |

| 25 | 富山 | 258 | +40.22 |

| 26 | 名古屋 | 258 | +67.53 |

| 27 | 大阪 | 255 | +49.12 |

| 28 | 長崎 | 254 | +39.56 |

| 29 | 福岡 | 254 | +25.74 |

| 30 | 大分 | 254 | +20.38 |

| 31 | 前橋 | 252 | +50.9 |

| 32 | 松山 | 251 | +39.44 |

| 33 | 鳥取 | 250 | +30.21 |

| 34 | 盛岡 | 250 | +35.14 |

| 35 | 京都 | 247 | +33.51 |

| 36 | 静岡 | 245 | +27.6 |

| 37 | 神戸 | 243 | +33.52 |

| 38 | 横浜 | 243 | +31.35 |

| 39 | 津 | 237 | +19.7 |

| 40 | 奈良 | 232 | +32.57 |

| 41 | 大津 | 226 | +22.83 |

| 42 | 広島 | 224 | +16.67 |

| 43 | 松江 | 215 | +11.98 |

| 44 | 札幌 | 215 | +23.56 |

| 45 | 岐阜 | 215 | +18.78 |

| 46 | 岡山 | 206 | +9.574 |

| 47 | 高松 | 198 | +7.609 |

詳細なデータとグラフ

コーヒー豆の小売価格の相場と推移

2025年5月時点におけるコーヒー豆100gの全国平均価格は245.2円となっており、前年同月比で+30.78%と大幅な上昇が見られます。都市別に見ると、最も高いのは徳島の292円で、以下、秋田・佐賀(291円)、那覇(288円)、福井(287円)など地方都市が上位を占めています。これらの都市では全国平均を40円以上上回る価格となっており、全体的に地方を中心とした価格高騰が目立ちます。

都市別の価格傾向と地域差の背景

高価格帯の都市は共通して地方に集中しており、特に東北(秋田)や9州(佐賀・熊本・鹿児島)、4国(徳島)など、輸送経路や流通経済にやや制約のある地域で価格が高くなっています。那覇(沖縄)も輸送コストの観点から例外ではなく、288円という高値は離島特有の物流コストの高さを反映していると考えられます。

中でも甲府(284円)は前年同月比+61.36%と最も急激な価格上昇を記録し、秋田(+60.77%)、佐賀(+56.45%)、熊本(+51.06%)といった地域も軒並み50%超の上昇率を示しています。輸入依存度が高いコーヒー豆において、地域特有の販売ルートや中小事業者主体の小売形態が影響している可能性が高いです。

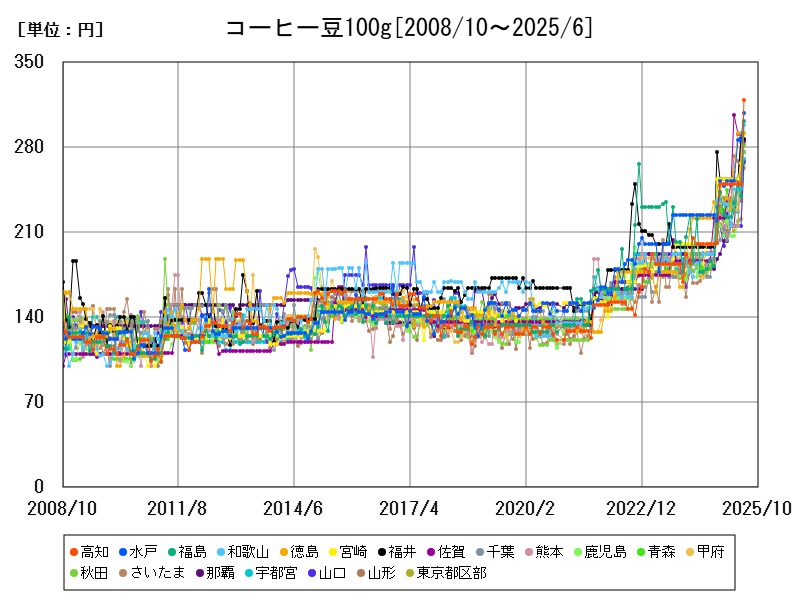

過去からの価格推移と上昇トレンド

2008年10月からの長期データを踏まえると、コーヒー豆の価格は長らく比較的安定して推移していました。しかし、近年の世界的なインフレ圧力、輸送コストの上昇、円安傾向、さらに気候変動によるコーヒー生産地での供給不安が重なり、2023年以降から急激な価格上昇が始まったと推測されます。

特に2024年から2025年にかけては、コモディティ市場でのコーヒー豆価格の高騰や、中南米の干ばつ・病害による供給不安などが重なったことが、都市部でも地方部でも1様に価格を押し上げる要因となっています。

価格高騰の主な要因

以下に、価格上昇の背景となる主要因を整理します。

-

輸入依存と為替相場 日本のコーヒー豆は全量輸入に依存しており、円安傾向が進むと輸入コストが跳ね上がります。2023年以降の為替の動きは、輸入物価を直撃し、小売価格に波及しています。

-

生産地での不安定供給 ブラジルやコロンビアなど主要産地での異常気象や病害虫被害により、生産量が減少しています。これにより国際市場価格が高騰し、国内でも影響を受けました。

-

輸送・物流コストの上昇 エネルギー価格や人件費の上昇により、海上輸送コストや国内配送費が高くなっています。特に地方や離島では、この影響が価格に直結します。

-

国内需要の変化と高付加価値化 サステナブル志向や高品質志向の高まりから、フェアトレードや有機栽培の豆など、価格の高い商品が売れ筋になりつつあります。これにより平均単価が上昇しています。

今後の展望と消費者への影響

コーヒー豆の価格高騰は今後も継続する可能性があります。為替相場の安定が見られない限り、輸入コストの増加は続き、生産地の気候変動リスクも継続中です。また、消費者の嗜好変化によって高品質志向が進む中で、低価格帯商品の減少も懸念されます。

ただし、1部の大都市や大規模スーパーでは、プライベートブランドや大量仕入れを活用して価格を抑える動きもあり、価格格差の拡大が今後の注目点となります。

コメント