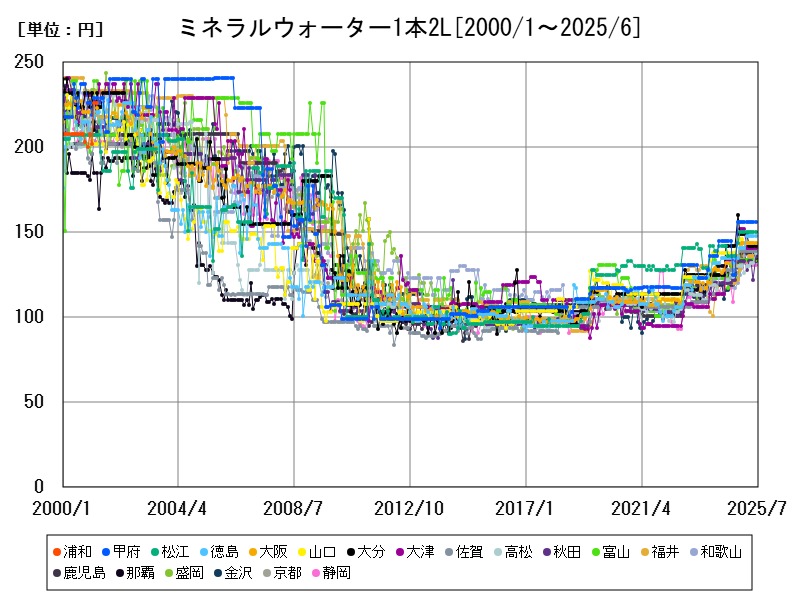

2025年5月のミネラルウォーター2Lの全国平均価格は130.5円で、甲府156円、松江150円、徳島148円が高価格です。前年同月比は全国で+7.539%の上昇傾向で、特に那覇や鹿児島で10%前後の増加が顕著です。価格差は物流コストの違いや原材料高騰、需給バランスの影響によるもので、今後は物流効率化と地域販売体制の強化が求められます。

都市別のミネラルウォーター1本2Lの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 130.6 | +7.914 | |

| 1 | 甲府 | 156 | +7.586 |

| 2 | 松江 | 150 | +10.29 |

| 3 | 徳島 | 148 | +9.63 |

| 4 | 山口 | 144 | +4.348 |

| 5 | 大阪 | 144 | +9.091 |

| 6 | 大分 | 142 | |

| 7 | 大津 | 141 | +6.015 |

| 8 | 佐賀 | 139 | +8.594 |

| 9 | 高松 | 138 | +13.11 |

| 10 | 秋田 | 136 | +13.33 |

| 11 | 福井 | 136 | +13.33 |

| 12 | 富山 | 136 | +16.24 |

| 13 | 和歌山 | 136 | +13.33 |

| 14 | 鹿児島 | 135 | +8 |

| 15 | 那覇 | 135 | +6.299 |

| 16 | 盛岡 | 134 | +8.943 |

| 17 | 金沢 | 133 | +14.66 |

| 18 | 京都 | 133 | +6.4 |

| 19 | 静岡 | 131 | +7.377 |

| 20 | 長崎 | 131 | +6.504 |

| 21 | 水戸 | 130 | +4.839 |

| 22 | 横浜 | 130 | +9.244 |

| 23 | 広島 | 130 | +6.557 |

| 24 | 東京都区部 | 129 | +8.403 |

| 25 | 熊本 | 128 | +11.3 |

| 26 | 岡山 | 128 | +8.475 |

| 27 | 宮崎 | 128 | +4.918 |

| 28 | 鳥取 | 127 | +4.098 |

| 29 | 福島 | 127 | +11.4 |

| 30 | 津 | 127 | +14.41 |

| 31 | 宇都宮 | 127 | |

| 32 | 札幌 | 125 | +8.696 |

| 33 | 岐阜 | 125 | +2.459 |

| 34 | 前橋 | 125 | +6.838 |

| 35 | 仙台 | 125 | +12.61 |

| 36 | 青森 | 124 | +9.735 |

| 37 | さいたま | 124 | +4.202 |

| 38 | 名古屋 | 123 | +6.034 |

| 39 | 松山 | 122 | +9.91 |

| 40 | 山形 | 122 | +7.965 |

| 41 | 奈良 | 122 | +4.274 |

| 42 | 福岡 | 120 | +12.15 |

| 43 | 新潟 | 120 | +8.108 |

| 44 | 高知 | 119 | +5.31 |

| 45 | 神戸 | 119 | +0.847 |

| 46 | 長野 | 116 | +3.571 |

| 47 | 千葉 | 116 | +6.422 |

詳細なデータとグラフ

ミネラルウォーターの小売価格の相場と推移

ミネラルウォーターは飲料市場における生活必需品として安定した需要を持ち、国内では各地域の水源や流通環境により価格に差が生じます。2000年以降、品質向上や健康志向の高まりで需要は伸びているものの、製造コストや物流費が地域差の大きな要因となっています。特に離島や地方都市では輸送コストが価格に影響しやすいです。

2025年5月時点の都市別相場価格の特徴

最新のミネラルウォーター2Lの全国平均価格は130.5円です。高価格の上位都市は以下の通りです。

-

甲府:156円

-

松江:150円

-

徳島:148円

-

山口:144円

-

大阪:144円

-

那覇:143円

-

大分:142円

-

大津:141円

-

佐賀:139円

-

鹿児島:138円

甲府が最も高価格で、次いで松江や徳島が続きます。内陸の甲府や地方都市が高い傾向にあり、これは物流コストや販売体制の違いが影響していると考えられます。

前年同月比の価格増加傾向

前年同月比では全国平均で+7.539%の価格上昇が見られます。主要都市の増加率は以下の通りです。

-

甲府:+7.586%

-

松江:+5.634%

-

徳島:+9.63%

-

山口:+4.348%

-

大阪:+9.091%

-

那覇:+10%

-

大津:+6.015%

-

佐賀:+8.594%

-

鹿児島:+10.4%

特に那覇や鹿児島、徳島などの地方都市で価格上昇が顕著です。物流費の上昇や原材料費の影響が大きく反映されています。

価格差の背景と高騰の要因分析

-

物流費の増加 地方都市や離島では配送経路が長く、燃料費や輸送コストが価格を押し上げています。特に那覇や鹿児島は離島地域として物流コストが高い傾向です。

-

原材料価格の上昇 ペットボトルの原料であるプラスチックの価格高騰が商品価格に転嫁されていると考えられます。

-

需要増加と供給調整 健康志向の高まりからミネラルウォーターの消費量が増加し、1部地域で需給のひっ迫が価格上昇に繋がっています。

-

販売・流通体制の差異 都市部では競争が激しいため価格が抑えられやすい1方、地方では小売店舗数が少なく、価格競争が起きにくい構造があります。

今後の展望と対策

ミネラルウォーター市場は安定的な成長を維持する見込みですが、物流効率化やリサイクル素材の活用などによるコスト削減が価格安定の鍵です。また、地域ごとの販売チャネル多様化や地産水の活用が価格格差縮小の1助となるでしょう。

コメント