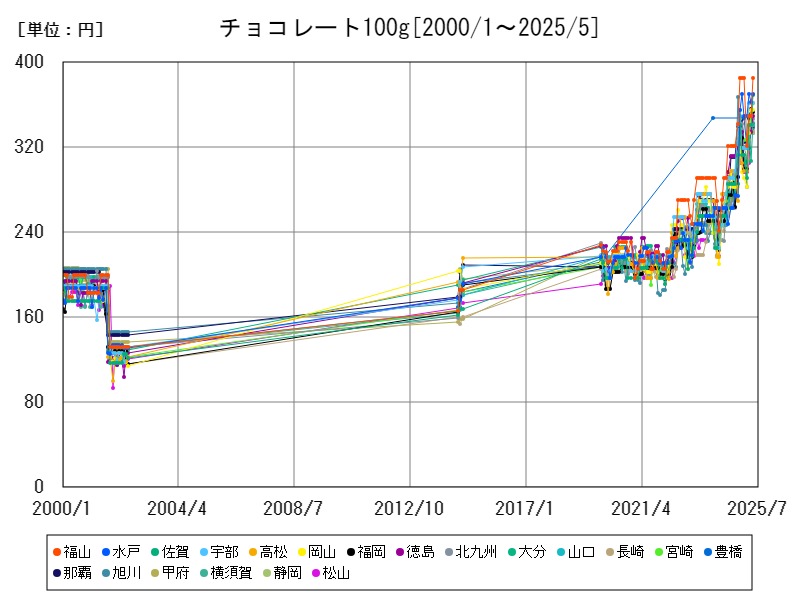

2025年5月のチョコレート100gの全国平均価格は316.5円。福山(385円)や水戸(370円)などで高価格が目立ち、前年から約27%の大幅上昇となった。原材料のカカオ価格高騰、物流コスト増加、円安の影響が主因。特に九州・中国地方で価格上昇が顕著で、今後も価格変動が続く見込み。

都市別のチョコレート100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 362.7 | +37.43 | |

| 1 | 福山 | 486 | +51.4 |

| 2 | 八戸 | 472 | +57.33 |

| 3 | 宇部 | 441 | +51.55 |

| 4 | 川崎 | 428 | +63.98 |

| 5 | 八王子 | 428 | +68.5 |

| 6 | 静岡 | 427 | +54.71 |

| 7 | 佐賀 | 427 | +49.82 |

| 8 | 高松 | 426 | +46.39 |

| 9 | 那覇 | 426 | +58.36 |

| 10 | 藤沢 | 421 | |

| 11 | 徳島 | 421 | +41.75 |

| 12 | 枚方 | 413 | +66.53 |

| 13 | 富士 | 405 | +57.59 |

| 14 | 甲府 | 401 | +56.03 |

| 15 | さいたま | 401 | +68.49 |

| 16 | 和歌山 | 400 | +52.09 |

| 17 | 神戸 | 398 | +71.55 |

| 18 | 東京都区部 | 398 | +47.96 |

| 19 | 福岡 | 396 | +44 |

| 20 | 熊谷 | 385 | +50.98 |

| 21 | 横浜 | 385 | +44.74 |

| 22 | 大分 | 385 | +38.99 |

| 23 | 札幌 | 382 | +21.27 |

| 24 | 千葉 | 380 | +40.22 |

| 25 | 大阪 | 379 | +44.11 |

| 26 | 岡山 | 376 | +32.86 |

| 27 | 北九州 | 374 | +40.6 |

| 28 | 浦安 | 371 | +45.49 |

| 29 | 前橋 | 371 | +34.91 |

| 30 | 盛岡 | 370 | +30.74 |

| 31 | 宮崎 | 370 | +40.68 |

| 32 | 鳥取 | 369 | +45.28 |

| 33 | 郡山 | 369 | +45.28 |

| 34 | 山口 | 369 | +37.17 |

| 35 | 姫路 | 369 | +49.39 |

| 36 | 長野 | 365 | +46.59 |

| 37 | 松本 | 364 | +34.32 |

| 38 | 府中 | 364 | +40.54 |

| 39 | 長岡 | 363 | +23.89 |

| 40 | 西宮 | 363 | +59.91 |

| 41 | 柏 | 363 | |

| 42 | 川口 | 363 | +46.37 |

| 43 | 堺 | 362 | +38.7 |

| 44 | 奈良 | 356 | +35.88 |

| 45 | 相模原 | 355 | +31.97 |

| 46 | 松山 | 355 | +31.97 |

| 47 | 京都 | 344 | +33.33 |

| 48 | 福井 | 343 | +37.75 |

| 49 | 日立 | 343 | +22.94 |

| 50 | 長崎 | 342 | +34.12 |

| 51 | 熊本 | 342 | +33.59 |

| 52 | 豊橋 | 341 | |

| 53 | 水戸 | 341 | +37.5 |

| 54 | 所沢 | 341 | +33.73 |

| 55 | 伊丹 | 341 | +34.25 |

| 56 | 広島 | 340 | +23.19 |

| 57 | 今治 | 340 | +23.19 |

| 58 | 仙台 | 336 | +31.76 |

| 59 | 大津 | 335 | +24.54 |

| 60 | 高知 | 334 | +24.16 |

| 61 | 青森 | 333 | +20.22 |

| 62 | 東大阪 | 333 | +43.53 |

| 63 | 佐世保 | 333 | +23.33 |

| 64 | 函館 | 331 | +8.525 |

| 65 | 立川 | 328 | +28.63 |

| 66 | 津 | 328 | +24.71 |

| 67 | 鹿児島 | 327 | +48.64 |

| 68 | 福島 | 327 | +21.56 |

| 69 | 松江 | 327 | +28.74 |

| 70 | 旭川 | 323 | +10.62 |

| 71 | 松阪 | 321 | +32.1 |

| 72 | 金沢 | 320 | +29.03 |

| 73 | 浜松 | 319 | +29.15 |

| 74 | 小山 | 312 | +26.32 |

| 75 | 新潟 | 305 | +16.86 |

| 76 | 名古屋 | 305 | +27.08 |

| 77 | 宇都宮 | 298 | +13.74 |

| 78 | 富山 | 293 | +17.67 |

| 79 | 秋田 | 292 | +14.96 |

| 80 | 山形 | 291 | +11.49 |

| 81 | 岐阜 | 277 | +14.94 |

詳細なデータとグラフ

チョコレートの小売価格の相場と推移

チョコレートは日本で広く消費される嗜好品であり、産地や製造技術によって価格に差が生じやすい商品です。特に原材料のカカオ豆価格、乳製品、砂糖の価格変動が価格に直接影響しやすく、輸入品が多いため為替相場も価格形成の重要な要因となっています。近年では健康志向や高級志向の高まりによりプレミアムチョコレートの需要が増加しています。

2025年5月時点の都市別価格傾向

最新データによると、チョコレート100gの全国平均価格は316.5円ですが、都市別には以下のような高価格地域が存在します。

-

福山:385円

-

水戸:370円

-

佐賀:369円

-

高松:362円

-

宇部:362円

-

岡山:355円

-

福岡:353円

-

徳島:349円

-

北9州:347円

-

大分:343円

これらの都市は全国平均を大きく上回っており、特に福山の価格は平均より約22%高いです。

前年同月比の増加率とその特徴

前年同月比では全国平均で+27%の大幅な価格上昇が見られ、各都市別の上昇率は以下の通りです。

-

佐賀:+44.71%(最大上昇率)

-

水戸:+40.68%

-

福岡:+34.73%

-

北9州:+32.95%

-

福山:+32.3%

-

岡山:+31.97%

-

高松、宇部:各約31%

-

大分:+30.42%

-

徳島:+26.45%

全体的に大幅な価格上昇が見られ、特に9州・中国地方の都市で顕著です。

価格差の背景と要因分析

-

原材料価格の急騰 カカオ豆の国際価格が世界的な供給不足や気象変動、主要生産国の政治不安により急騰。これが輸入原材料価格を押し上げ、最終製品価格に反映されています。

-

物流・輸送コストの上昇 燃料費高騰や物流の遅延により、特に地方都市では輸送コストが製品価格を押し上げる大きな要因となっています。

-

消費者の高級志向の強まり 健康志向や品質重視の消費者増加に伴い、プレミアム製品や機能性チョコレートの需要が伸び、これらは価格が高めに設定されています。

-

為替変動の影響 円安傾向が続く中、輸入原料コストが増加し、結果的に国内小売価格が上昇しました。

今後の展望と市場動向

今後もカカオ豆価格の変動、為替相場の影響、エネルギー価格の変動が価格に影響を与え続けると予想されます。各都市の経済状況や消費者動向によっては価格の2極化も進む可能性があります。持続可能な製造方法や地産地消の促進が価格安定の鍵となるでしょう。

コメント