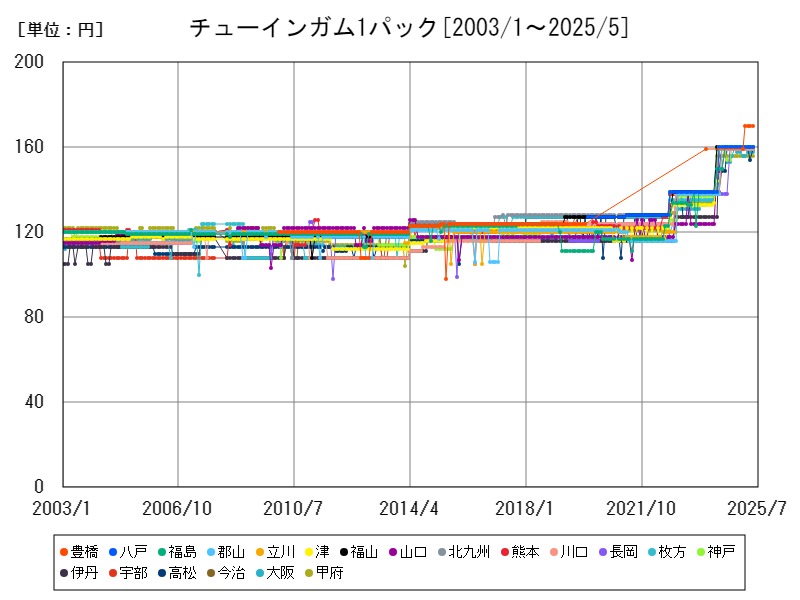

2025年5月のチューインガム1パックの全国平均価格は151.4円で、豊橋市が170円と最高。福島・熊本などで前年比+6.667%の上昇が見られ、全体的には微増傾向。物流コストや健康志向商品への移行が影響し、今後は機能性ガムなどによる高価格帯へのシフトが見込まれます。

都市別のチューインガム1パックの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 151.3 | +0.889 | |

| 1 | 豊橋 | 170 | |

| 2 | 郡山 | 160 | |

| 3 | 立川 | 160 | |

| 4 | 福島 | 160 | |

| 5 | 福山 | 160 | |

| 6 | 熊本 | 160 | |

| 7 | 津 | 160 | |

| 8 | 徳島 | 160 | +3.896 |

| 9 | 山口 | 160 | |

| 10 | 北九州 | 160 | |

| 11 | 八戸 | 160 | |

| 12 | 高松 | 159 | +6.711 |

| 13 | 長岡 | 159 | +15.22 |

| 14 | 枚方 | 159 | |

| 15 | 川口 | 159 | |

| 16 | 宇部 | 159 | |

| 17 | 伊丹 | 159 | |

| 18 | 今治 | 159 | |

| 19 | 大阪 | 158 | -1.25 |

| 20 | 和歌山 | 156 | |

| 21 | 鹿児島 | 155 | |

| 22 | 新潟 | 155 | +7.639 |

| 23 | 広島 | 155 | +7.639 |

| 24 | 富山 | 155 | |

| 25 | 大津 | 155 | -3.125 |

| 26 | さいたま | 155 | |

| 27 | 静岡 | 154 | |

| 28 | 青森 | 154 | -3.145 |

| 29 | 盛岡 | 154 | +6.944 |

| 30 | 松山 | 154 | -3.145 |

| 31 | 東京都区部 | 154 | +1.987 |

| 32 | 岡山 | 154 | |

| 33 | 山形 | 154 | +3.356 |

| 34 | 堺 | 154 | |

| 35 | 京都 | 154 | |

| 36 | 札幌 | 153 | -1.923 |

| 37 | 那覇 | 152 | |

| 38 | 福井 | 151 | |

| 39 | 甲府 | 151 | -3.205 |

| 40 | 金沢 | 150 | |

| 41 | 西宮 | 150 | +0.671 |

| 42 | 相模原 | 150 | +0.671 |

| 43 | 熊谷 | 150 | |

| 44 | 日立 | 150 | |

| 45 | 川崎 | 150 | +0.671 |

| 46 | 岐阜 | 150 | |

| 47 | 奈良 | 150 | +3.448 |

| 48 | 名古屋 | 150 | |

| 49 | 千葉 | 150 | |

| 50 | 八王子 | 150 | +0.671 |

| 51 | 鳥取 | 149 | |

| 52 | 長崎 | 149 | |

| 53 | 藤沢 | 149 | |

| 54 | 神戸 | 149 | -6.289 |

| 55 | 浦安 | 149 | |

| 56 | 浜松 | 149 | +3.472 |

| 57 | 横浜 | 149 | |

| 58 | 柏 | 149 | |

| 59 | 松江 | 149 | +7.971 |

| 60 | 東大阪 | 149 | |

| 61 | 旭川 | 149 | -3.247 |

| 62 | 所沢 | 149 | +17.32 |

| 63 | 府中 | 149 | +16.41 |

| 64 | 小山 | 149 | |

| 65 | 姫路 | 149 | |

| 66 | 大分 | 149 | |

| 67 | 前橋 | 149 | -3.871 |

| 68 | 函館 | 149 | |

| 69 | 佐賀 | 149 | |

| 70 | 仙台 | 149 | |

| 71 | 水戸 | 144 | |

| 72 | 宮崎 | 144 | +3.597 |

| 73 | 宇都宮 | 144 | -4 |

| 74 | 高知 | 139 | -6.711 |

| 75 | 長野 | 139 | |

| 76 | 松本 | 139 | |

| 77 | 松阪 | 138 | -0.719 |

| 78 | 佐世保 | 138 | |

| 79 | 秋田 | 134 | |

| 80 | 福岡 | 131 | |

| 81 | 富士 | 117 |

詳細なデータとグラフ

チューインガムの小売価格の相場と推移

チューインガムは長年にわたり手軽なお菓子・口臭対策品・気分転換用として親しまれてきましたが、現代の日本では消費者の嗜好や健康志向の変化に伴い、その需要や流通形態も変化しています。コンビニやスーパーで気軽に購入できる1方、製造原価や物流費の上昇が価格に反映される傾向が見られます。

2025年5月時点の都市別価格傾向

全国平均のチューインガム1パックの価格は151.4円ですが、都市別に見た価格は次のような傾向を示しています。

-

最も高い都市:豊橋市(170円)

-

次点:郡山市、立川市、福島市、福山市、熊本市、津市、山口市、北9州市、8戸市(すべて160円)

これらの都市はいずれも全国平均を上回っており、とくに豊橋は他都市に比べて10円高い価格を記録しています。これは、流通網の構造、店舗販売形態の違い、消費傾向の地域差などが影響していると推察されます。

価格推移と変動率の分析

2025年5月時点での前年同月比の平均増加率は+1.138%と、比較的穏やかな上昇幅です。多くの都市では価格が横ばいか微増にとどまる中で、福島市と熊本市が+6.667%とやや大きめの上昇を示しています。

このような上昇は、単なる価格改定だけでなく、次のような要因による可能性が考えられます:

-

小売業者による仕入れ価格の調整

-

パッケージや内容量の変更(ステルス値上げ)

-

プレミアム品への需要シフト(キシリトールや健康志向商品など)

1方で、その他の都市では大きな価格変動は見られておらず、チューインガム市場全体としては安定傾向といえます。

価格上昇の背景と地域差の要因

チューインガムという商品特性上、大規模な価格差はつきにくい傾向にありますが、それでも以下のような理由から都市ごとに違いが生まれています。

-

物流・供給網の違い 都市の規模や中心地からの距離により、物流コストや卸売業者の数が異なり、小売価格に反映されやすい。

-

販売チャネルの違い コンビニ中心の販売が強い都市では価格が安定する傾向にありますが、地元スーパーやドラッグストアが強い地域では、独自の価格設定が反映されやすい。

-

地元の消費志向の違い 若年層人口が多くチューインガムの需要が安定している都市では、やや高価格帯の商品も支持されやすく、価格が高めに設定される傾向があります。

-

商品構成の変化 健康志向や歯科予防を意識した無糖タイプ、キシリトール配合タイプなどの比率が高くなると、単価も上がる傾向にあります。

今後の展望とチューインガム市場の動向

近年のチューインガム市場は、かつての「嗜好品」としての側面から、「健康補助食品」「機能性菓子」としての役割へと変化しており、特に中高年層をターゲットにした商品も増えています。

その1方で、スマートフォンの普及などにより「気分転換用途としての需要減少」が指摘されており、全体の販売数量は長期的には横ばいか減少傾向にあります。

今後、価格は大幅に変動することは少ないと考えられますが、機能性ガムやプレミアムブランドの増加により、実質的な値上げ(内容量減)や高単価化が進行する可能性は高いです。

コメント