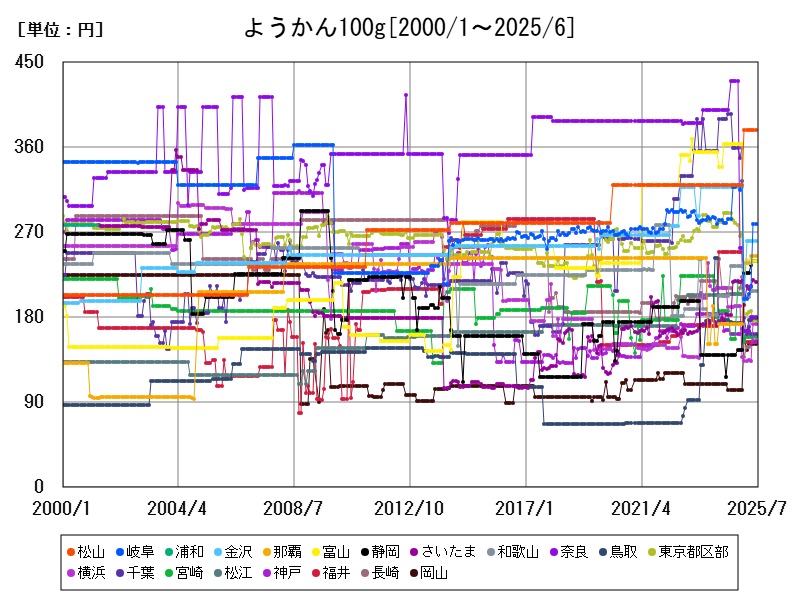

2025年5月のようかん100gの平均価格は155.7円。松山(378円)や静岡(+105.1%の価格上昇)など高価格帯都市がある一方、全国平均は-29.53%と大幅下落。観光需要、原材料、輸送コスト、地域ブランドの強化が価格変動の背景にあり、都市ごとの差が拡大しています。

都市別のようかん100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 156 | -29.29 | |

| 1 | 松山 | 378 | +18.13 |

| 2 | 岐阜 | 279 | -1.761 |

| 3 | 金沢 | 261 | -17.92 |

| 4 | 那覇 | 245 | +41.62 |

| 5 | 静岡 | 240 | +71.43 |

| 6 | 富山 | 240 | -33.88 |

| 7 | さいたま | 217 | +19.23 |

| 8 | 和歌山 | 208 | +2.463 |

| 9 | 奈良 | 180 | -55 |

| 10 | 鳥取 | 179 | +1.13 |

| 11 | 東京都区部 | 177 | -38.97 |

| 12 | 横浜 | 173 | -9.424 |

| 13 | 千葉 | 162 | -58.99 |

| 14 | 宮崎 | 160 | -14.44 |

| 15 | 松江 | 159 | -22.44 |

| 16 | 神戸 | 155 | -7.186 |

| 17 | 長崎 | 154 | -27.01 |

| 18 | 福井 | 154 | -38.15 |

| 19 | 高松 | 152 | -23.23 |

| 20 | 岡山 | 152 | +47.57 |

| 21 | 福岡 | 151 | -10.12 |

| 22 | 大阪 | 151 | +5.594 |

| 23 | 前橋 | 149 | -23.98 |

| 24 | 山口 | 146 | -5.195 |

| 25 | 秋田 | 145 | -45.69 |

| 26 | 名古屋 | 144 | -49.83 |

| 27 | 熊本 | 143 | -25.13 |

| 28 | 佐賀 | 138 | -59.53 |

| 29 | 長野 | 136 | -30.96 |

| 30 | 津 | 136 | -63.44 |

| 31 | 新潟 | 134 | -64.83 |

| 32 | 山形 | 134 | -52.98 |

| 33 | 広島 | 133 | -61.22 |

| 34 | 大津 | 131 | -57.61 |

| 35 | 鹿児島 | 119 | -33.89 |

| 36 | 盛岡 | 118 | -47.32 |

| 37 | 高知 | 117 | -21.48 |

| 38 | 徳島 | 110 | +54.93 |

| 39 | 大分 | 107 | -14.4 |

| 40 | 札幌 | 106 | -1.852 |

| 41 | 京都 | 105 | -8.696 |

| 42 | 甲府 | 98 | +15.29 |

| 43 | 水戸 | 98 | -24.03 |

| 44 | 宇都宮 | 94 | -52.53 |

| 45 | 青森 | 93 | -65.93 |

| 46 | 仙台 | 93 | -52.06 |

| 47 | 福島 | 80 | -38.93 |

詳細なデータとグラフ

ようかんの小売価格の相場と推移

ようかんは日本の伝統的な和菓子で、練り羊羹・水羊羹など種類も豊富であり、地域の特色や季節性を反映する食品です。価格は、原材料や製法の違いに加え、地元の嗜好や販売形態の違いによっても左右され、都市ごとに大きな価格差が存在します。近年は観光土産や贈答品としての需要が高まり、地域ブランド化の動きも強まっています。

2025年5月時点の都市別価格傾向

ようかん100gあたりの全国平均は155.7円ですが、都市別に見ると以下のような極端なばらつきが確認できます。

-

最高価格都市:松山(378円)

-

岐阜(279円)、金沢(261円)、那覇(245円)、静岡・富山(240円)

-

さいたま(219円)、和歌山(208円)、奈良(180円)、鳥取(179円)

松山は全国平均の2倍以上という突出した価格を記録しており、特別な製法や高級ブランド品が流通している可能性があります。1方、奈良や鳥取などでは比較的手頃な価格帯が維持されています。

価格変動率から見る都市別の傾向と特徴

前年同月と比較すると、全国平均は-29.53%と大幅な下落を示しています。しかし、都市によっては上昇傾向を示す地域もあり、全体として非常に不安定な動きが見られます。

-

価格上昇都市

-

静岡(+105.1%):驚異的な伸びで、前年の約2倍の価格。高級ようかんの展開や観光需要の高まり、または計測対象商品の変更などが影響している可能性。

-

那覇(+41.62%):輸送コストの増加や地元嗜好品の高級化が背景か。

-

松山(+18.13%)、さいたま(+19.67%)、和歌山(+2.463%)、鳥取(+1.13%)も緩やかながら上昇。

-

-

価格下落都市

-

奈良(-55%):前年と比べ半額近くまで価格が下がっており、需要減または廉価商品の流通増加が要因と見られる。

-

富山(-33.88%)、金沢(-17.92%)、岐阜(-0.357%)も価格下落傾向。

-

全国平均が下落している中で、1部都市では逆に高級志向が強まり価格が上がる2極化現象が顕著です。

価格変動の背景と考察

-

地域ブランド・観光戦略の違い 松山や金沢、静岡といった観光地では、ようかんが「贈答用」「名産品」として高価格帯で販売される傾向が強く、価格上昇につながっています。

-

輸送・保存コスト 那覇のような遠隔地では、ようかんの保存性が求められる中で、輸送・保冷コストが価格に反映されやすく、高価格化の1因となります。

-

商品の多様化と品質差 ようかんには、練りようかん、水ようかん、小豆や抹茶、栗などを使った高級タイプも存在し、商品の選定により平均価格が大きく変動します。とくに静岡や松山では、原材料にこだわった高級ようかんの取り扱いが影響した可能性が高いです。

-

市場の調整とデフレ圧力 1方で奈良や富山などでは、需要減や流通量の増加により価格競争が進み、販売価格が抑えられている状況も見られます。

今後の見通しと消費者動向

ようかん市場は、今後も地域によって価格差が拡大する可能性があります。観光需要の回復やインバウンド需要の増加により、高価格帯商品の需要は引き続き見込まれます。1方で、日常使いとしての需要を維持するためには、価格を抑えた商品展開や簡易包装タイプの普及も重要です。

消費者は、価格よりも品質や地域性に価値を見出す傾向が強まっており、「地元の味」としてのようかんの需要は根強く残るでしょう。

コメント