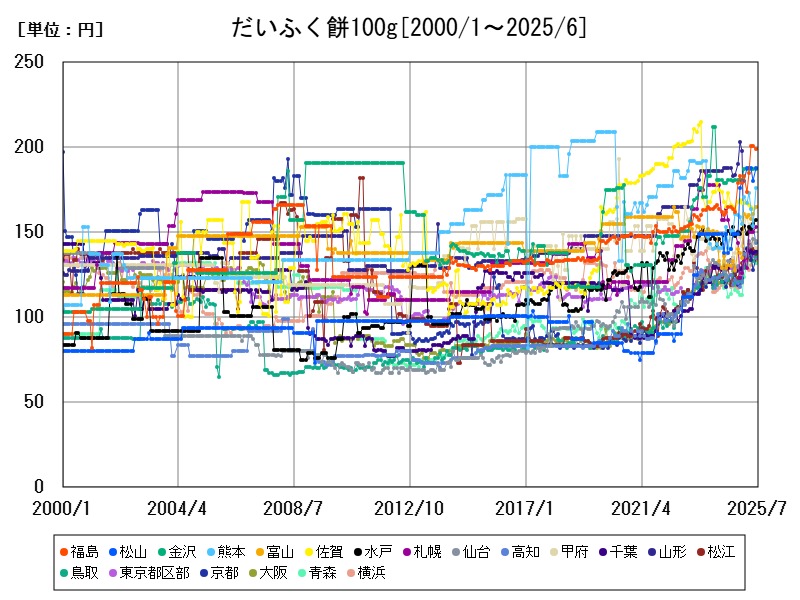

2025年5月のだいふく餅100g平均価格は135.3円。福島が201円と全国最高で、高知・富山なども大幅な上昇を示しています。価格上昇の背景には、原材料費やエネルギー・物流費の高騰、地域ブランド化、観光需要の増加があり、今後も価格は高止まりする可能性があります。

都市別のだいふく餅100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 134.9 | +6.678 | |

| 1 | 福島 | 199 | +20.61 |

| 2 | 松山 | 188 | +36.23 |

| 3 | 金沢 | 187 | +3.315 |

| 4 | 熊本 | 176 | +24.82 |

| 5 | 富山 | 165 | +25.95 |

| 6 | 佐賀 | 165 | -4.624 |

| 7 | 水戸 | 157 | +3.974 |

| 8 | 札幌 | 153 | -2.548 |

| 9 | 仙台 | 145 | +9.023 |

| 10 | 高知 | 144 | +16.13 |

| 11 | 甲府 | 141 | -2.759 |

| 12 | 千葉 | 139 | +7.752 |

| 13 | 山形 | 138 | -26.6 |

| 14 | 松江 | 137 | +6.202 |

| 15 | 鳥取 | 136 | +11.48 |

| 16 | 東京都区部 | 135 | +4.651 |

| 17 | 京都 | 135 | +10.66 |

| 18 | 大阪 | 134 | +8.943 |

| 19 | 青森 | 132 | +17.86 |

| 20 | 横浜 | 132 | +10 |

| 21 | 大津 | 132 | +3.937 |

| 22 | 徳島 | 131 | +1.55 |

| 23 | 岐阜 | 131 | +10.08 |

| 24 | 和歌山 | 131 | -11.49 |

| 25 | 名古屋 | 131 | +8.264 |

| 26 | 長野 | 130 | +7.438 |

| 27 | 広島 | 130 | +7.438 |

| 28 | 宮崎 | 130 | +11.11 |

| 29 | 静岡 | 129 | +5.738 |

| 30 | 山口 | 129 | +10.26 |

| 31 | 那覇 | 127 | +14.41 |

| 32 | 津 | 127 | +7.627 |

| 33 | 神戸 | 126 | +1.613 |

| 34 | 長崎 | 124 | +7.826 |

| 35 | 福岡 | 124 | +10.71 |

| 36 | 岡山 | 124 | |

| 37 | さいたま | 124 | -0.8 |

| 38 | 秋田 | 123 | +6.957 |

| 39 | 宇都宮 | 122 | +12.96 |

| 40 | 新潟 | 121 | +7.08 |

| 41 | 盛岡 | 113 | +6.604 |

| 42 | 前橋 | 113 | |

| 43 | 奈良 | 112 | +12 |

| 44 | 福井 | 110 | +2.804 |

| 45 | 大分 | 108 | +1.887 |

| 46 | 高松 | 105 | +11.7 |

| 47 | 鹿児島 | 97 | -2.02 |

詳細なデータとグラフ

だいふく餅の小売価格の相場と推移

だいふく餅は、日本の和菓子文化を代表する菓子であり、あんこを柔らかな餅で包んだ甘味として老若男女に愛されています。地域ごとに使用される原材料や味付け、製法に違いがあり、それが価格にも反映されます。本稿では、2025年5月時点でのだいふく餅の100gあたり価格をもとに、都市別の傾向と価格変動の要因について解説します。

都市別価格の最新傾向

2025年5月時点における全国平均は135.3円/100g。その中でも特に高価格帯に属する都市は以下の通りです:

-

福島市:201円(全国最高)

-

金沢市:187円

-

松山市:180円

-

佐賀市:164円

-

富山市:161円

-

水戸市:155円

-

高知市・熊本市:154円

-

札幌市:150円

-

仙台市:146円

これらの都市では、地元食材の活用や手作り製法、観光需要の取り込みなどにより、価格に付加価値が反映されている可能性があります。

価格推移と都市ごとの変動率

前年同月比での価格増加率を見ると、平均で+7.853%とやや高い伸びを示していますが、個別に見ると以下の通り、大きな差があります。

-

大幅な上昇を示す都市 高知(+26.23%)、富山(+24.81%)、福島(+24.07%)、松山(+20.81%)、仙台(+17.74%)などは、いずれも20%前後の価格上昇を記録しています。これらは主に素材価格の高騰や地域ブランド化、または観光需要による単価の引き上げが影響していると考えられます。

-

小幅上昇または安定した都市 金沢(+4.469%)、水戸(+4.027%)、熊本(+0.654%)などは、比較的安定した価格推移を維持しています。商品供給や需要のバランスが取れていることが背景にあると見られます。

-

価格が下落した都市 佐賀(-0.606%)、札幌(-8.537%)は、唯1前年より価格が下がっている地域です。札幌は特に大きな下落幅で、需要減少や価格競争、販売戦略の見直しなどの可能性が推察されます。

価格上昇の要因分析

だいふく餅の価格上昇には、以下のような複合的な要因が存在します。

-

原材料費の高騰 小豆、砂糖、もち粉など主要原料の価格が、世界的な農作物価格の変動や為替レートの影響を受けて上昇しています。

-

エネルギー・物流費の上昇 餅の製造には蒸しや練りなどエネルギーを使う工程が多く、電気代・ガス代の上昇がコストを押し上げています。加えて、都市部や遠隔地では物流費の増加も大きな要因です。

-

観光需要と地域ブランド化 金沢や松山、仙台などの観光地では、土産品やご当地限定商品として高付加価値のだいふく餅が展開される傾向が強く、価格上昇を支えています。

-

高齢化によるニーズ変化 高齢層を中心に和菓子の需要が底堅く、品質の高い商品への志向が強いため、量より質にシフトした価格戦略が取られる地域も増えています。

今後の見通しと消費者への影響

今後も、だいふく餅の価格は全国平均としては緩やかに上昇していく可能性があります。エネルギー価格や原料価格が高止まりする1方、観光需要の回復やインバウンド需要が高品質和菓子への需要を押し上げるからです。ただし、地方都市や競争の激しい地域では価格維持または引き下げ圧力も続くと見られます。

消費者にとっては、価格と品質のバランスを重視しながら、地元の特産品や製法にこだわった商品を選ぶ動きが広がることが予想されます。

コメント