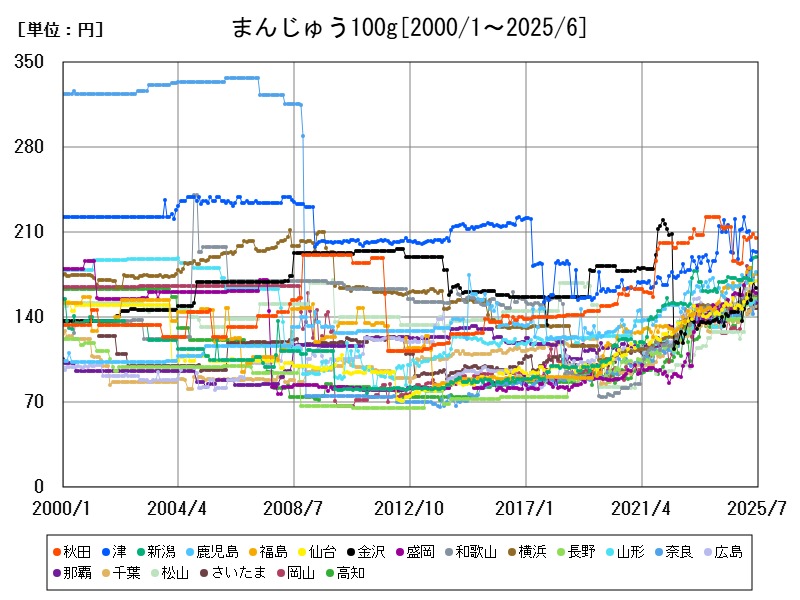

2025年5月のまんじゅう100gあたりの全国平均価格は144.3円で、秋田が209円と最高。価格上昇率は岡山(+36.22%)や金沢(+18.18%)などで顕著。一方、秋田・津では価格下落が見られる。地域経済や観光需要、原材料高騰が価格変動の要因として影響を与えている。

都市別のまんじゅう100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 144.1 | +6.727 | |

| 1 | 秋田 | 205 | -4.206 |

| 2 | 津 | 194 | -10.19 |

| 3 | 新潟 | 190 | +9.827 |

| 4 | 鹿児島 | 177 | +5.988 |

| 5 | 福島 | 176 | +7.317 |

| 6 | 仙台 | 170 | +13.33 |

| 7 | 金沢 | 164 | +16.31 |

| 8 | 盛岡 | 160 | +3.896 |

| 9 | 和歌山 | 159 | +11.19 |

| 10 | 横浜 | 158 | +7.483 |

| 11 | 長野 | 157 | +13.77 |

| 12 | 山形 | 156 | +4.698 |

| 13 | 広島 | 155 | +4.73 |

| 14 | 奈良 | 155 | +9.155 |

| 15 | 那覇 | 152 | +9.353 |

| 16 | 松山 | 149 | +16.41 |

| 17 | 千葉 | 149 | +9.559 |

| 18 | 高知 | 148 | +4.225 |

| 19 | 福岡 | 148 | +7.246 |

| 20 | 岡山 | 148 | +7.246 |

| 21 | さいたま | 148 | +4.965 |

| 22 | 東京都区部 | 147 | +7.299 |

| 23 | 札幌 | 145 | +14.17 |

| 24 | 高松 | 144 | +10.77 |

| 25 | 名古屋 | 143 | +7.519 |

| 26 | 宇都宮 | 142 | +4.412 |

| 27 | 前橋 | 139 | +6.107 |

| 28 | 佐賀 | 139 | +23.01 |

| 29 | 鳥取 | 138 | +11.29 |

| 30 | 長崎 | 134 | +6.349 |

| 31 | 水戸 | 134 | -2.19 |

| 32 | 大分 | 134 | +12.61 |

| 33 | 徳島 | 130 | +3.175 |

| 34 | 青森 | 127 | +10.43 |

| 35 | 山口 | 126 | +10.53 |

| 36 | 岐阜 | 125 | +8.696 |

| 37 | 大阪 | 124 | +0.813 |

| 38 | 松江 | 122 | +0.826 |

| 39 | 宮崎 | 121 | +4.31 |

| 40 | 京都 | 121 | +7.08 |

| 41 | 福井 | 120 | +2.564 |

| 42 | 静岡 | 119 | +10.19 |

| 43 | 富山 | 119 | +2.586 |

| 44 | 大津 | 119 | +5.31 |

| 45 | 甲府 | 118 | +13.46 |

| 46 | 神戸 | 115 | |

| 47 | 熊本 | 112 | +0.901 |

詳細なデータとグラフ

まんじゅうの小売価格の相場と推移

まんじゅうは、日本全国で親しまれる伝統的な和菓子の1つであり、地域ごとに特色のある商品が展開されています。その価格には原材料、流通コスト、地域性、需要などが反映されており、都市ごとの価格差が生まれています。本稿では、2025年5月時点のまんじゅう100gあたりの価格とその変動傾向を分析し、背景にある要因を考察します。

最新データに見る都市別価格傾向

全国平均価格は144.3円/100gですが、都市別に見ると次のように価格の高い地域が存在します:

-

秋田市:209円(全国最高)

-

津市:195円

-

新潟市:189円

-

福島市:175円

-

岡山市:173円

-

鹿児島市:171円

-

仙台市:170円

-

金沢市:169円

-

広島市:165円

-

盛岡市:162円

これらの都市は、地方でありながら地域菓子の需要が高いか、地元特産品との融合で付加価値がついたまんじゅうが販売されている可能性があります。

価格推移と変動率の分析

2024年から2025年にかけての1年間で、全国平均は+6.785%の上昇となっていますが、都市別では顕著な差があります。

-

大幅上昇都市 岡山(+36.22%)、金沢(+18.18%)、広島(+13.01%)、仙台(+11.84%)、新潟(+11.18%)などが大きな伸びを記録。これらの都市では地元産の素材(例:栗、酒粕、抹茶)を使用した高価格帯商品の需要が増えたことが背景にあると考えられます。

-

安定~小幅上昇都市 鹿児島(+6.875%)、福島(+6.061%)、盛岡(+8.725%)などは穏やかな上昇傾向。

-

価格下落都市 1方で、秋田(-2.336%)、津(-7.143%)は前年より価格が下落しています。これは販売価格の見直し、需要の減退、競争による値下げ、または量目変更による調整などが原因として考えられます。

価格変動の背景にある要因

-

原材料の価格上昇 小麦粉、砂糖、餡の主原料である小豆などの価格が近年上昇しており、とくに地元産にこだわるブランドまんじゅうに影響を与えています。

-

地域経済と観光の影響 観光地を抱える都市(例:金沢、仙台、新潟)は、観光客向けの高価格商品展開が進み、価格上昇につながっている可能性があります。

-

エネルギー・人件費の上昇 製造・配送コストの上昇は、小規模菓子店を中心に価格転嫁を促しています。特に地方での影響が顕著です。

-

地元ブランド化の進行 地域の特色を活かした「銘菓」としてのまんじゅうが付加価値を得て、価格が上がっている傾向も見られます。これは特に岡山や金沢のようにブランド展開が進む都市で顕著です。

今後の展望と課題

まんじゅうは日常菓子であると同時に、贈答品や観光土産としても消費される商品です。今後も価格は地域によって異なる動きを見せると考えられます。観光需要の回復やインバウンド消費の増加により、高級志向のまんじゅうがさらに価格を押し上げる可能性があります。1方で、日常使いのまんじゅうには価格上昇の抑制が求められ、製造者のコスト対応力が問われます。

コメント