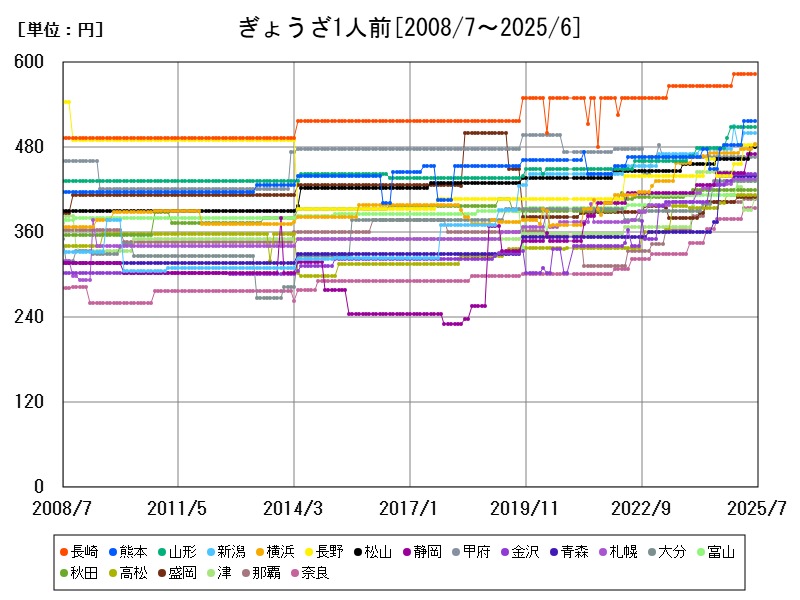

ぎょうざ1人前の全国平均は396.6円。長崎(583円)、熊本(517円)、山形(509円)が高価格帯で、熊本は前年比+14.89%と急増。価格上昇は原材料費、人件費、観光需要の増加が主因。地域による価格差は顕著で、今後も地域文化と経済状況が価格に影響を与える。

都市別のぎょうざ1人前の相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 397.7 | +3.311 | |

| 1 | 長崎 | 583 | +2.822 |

| 2 | 熊本 | 517 | +14.89 |

| 3 | 山形 | 509 | +6.263 |

| 4 | 新潟 | 500 | +4.822 |

| 5 | 横浜 | 485 | +2.754 |

| 6 | 長野 | 483 | +4.32 |

| 7 | 松山 | 480 | +5.033 |

| 8 | 静岡 | 471 | +10.3 |

| 9 | 甲府 | 467 | |

| 10 | 金沢 | 443 | +3.747 |

| 11 | 青森 | 440 | +17.33 |

| 12 | 札幌 | 435 | +1.636 |

| 13 | 大分 | 433 | |

| 14 | 富山 | 432 | +4.854 |

| 15 | 秋田 | 420 | |

| 16 | 高松 | 412 | +4.569 |

| 17 | 盛岡 | 410 | +1.737 |

| 18 | 津 | 409 | -8.09 |

| 19 | 那覇 | 407 | +0.993 |

| 20 | 奈良 | 394 | +7.945 |

| 21 | 広島 | 387 | -16.77 |

| 22 | 東京都区部 | 384 | +4.632 |

| 23 | 名古屋 | 381 | +12.06 |

| 24 | 宮崎 | 380 | -14.99 |

| 25 | 大津 | 377 | +8.333 |

| 26 | 神戸 | 374 | +14.02 |

| 27 | 高知 | 371 | +7.849 |

| 28 | 前橋 | 370 | +3.064 |

| 29 | 徳島 | 367 | -8.25 |

| 30 | 和歌山 | 367 | +4.261 |

| 31 | 岐阜 | 366 | -10.07 |

| 32 | 福岡 | 365 | +0.829 |

| 33 | 岡山 | 364 | +6.122 |

| 34 | 山口 | 359 | +4.665 |

| 35 | 鳥取 | 358 | +10.84 |

| 36 | 京都 | 358 | +12.93 |

| 37 | 水戸 | 353 | -6.366 |

| 38 | 福島 | 347 | +10.86 |

| 39 | 千葉 | 346 | +3.284 |

| 40 | 佐賀 | 343 | +1.78 |

| 41 | 大阪 | 338 | +6.289 |

| 42 | 松江 | 330 | +10 |

| 43 | 福井 | 326 | +3.492 |

| 44 | さいたま | 325 | +2.201 |

| 45 | 仙台 | 323 | -5 |

| 46 | 宇都宮 | 303 | +2.02 |

| 47 | 鹿児島 | 300 | +28.21 |

詳細なデータとグラフ

ぎょうざの小売価格の相場と推移

ぎょうざは日本の外食および家庭料理として広く親しまれている1品であり、都市や地域ごとに価格や味の特色が大きく異なります。2025年5月時点での全国平均価格は396.6円ですが、都市別では長崎(583円)、熊本(517円)、山形(509円)などの9州や北陸・東北地方の都市で高価格帯となっています。価格差は原材料費の地域差、労働コスト、店舗形態や消費者ニーズによって生じています。

高価格帯都市の特徴 ― 長崎・熊本・山形

最も高額な長崎市(583円)は、観光地としての側面に加え、地元産の新鮮な野菜や海産物を使った高品質なぎょうざが提供されることが多いことが価格に反映されています。前年比増加率は控えめな+2.822%で安定的です。

熊本市(517円)は前年比+14.89%と非常に大きな伸びを見せています。原材料の高騰や人件費の増加に加え、近年の観光客増加に伴う価格改定が影響している可能性が高いです。

山形市(509円)は地産地消の風潮が強く、地元食材をふんだんに使うことによるコスト上昇が価格に現れています。前年比は+6.263%でやや高めの伸びを示しています。

中価格帯の都市 ― 新潟・長野・松山・横浜

新潟市(500円)、長野市(483円)、松山市(480円)、横浜市(477円)といった都市は全国平均を上回る価格帯ですが、伸び率には差があります。新潟(+4.822%)や長野(+4.32%)は比較的安定した増加に留まり、松山(+5.033%)や横浜(+1.059%)は特に横浜で伸び率が低く、成熟市場として価格競争が続いていることが伺えます。

その他都市の動向 ― 静岡・甲府・金沢

静岡市(471円)は前年比+10.3%と大きな伸びを示し、観光客向けの高付加価値店の増加や原材料費の上昇が影響していると推察されます。

甲府市(467円)、金沢市(443円)も全国平均を上回る価格水準で、金沢は伝統的な食文化が反映された丁寧な調理法が価格に影響しています。金沢の前年比は+3.747%と穏やかです。

ぎょうざ価格高騰の主な要因

-

原材料費の上昇 豚肉や野菜の価格変動が直接価格に影響。特に地産地消を重視する地域で顕著。

-

人件費・店舗運営コストの増加 最低賃金引き上げや人手不足によるコスト上昇が価格転嫁を促進。

-

観光需要の影響 観光地の価格設定は高めで、観光客の増加が価格上昇圧力となる。

-

品質・付加価値重視の傾向 手作り・地産食材使用など差別化による価格上昇。

まとめと展望

ぎょうざの価格は地域文化や経済状況、観光客動向に強く左右され、今後も地域間での価格差は継続すると考えられます。特に9州や北陸地方では付加価値重視の店舗が増え、高価格帯が維持される1方、成熟市場では価格競争が続く見通しです。

コメント