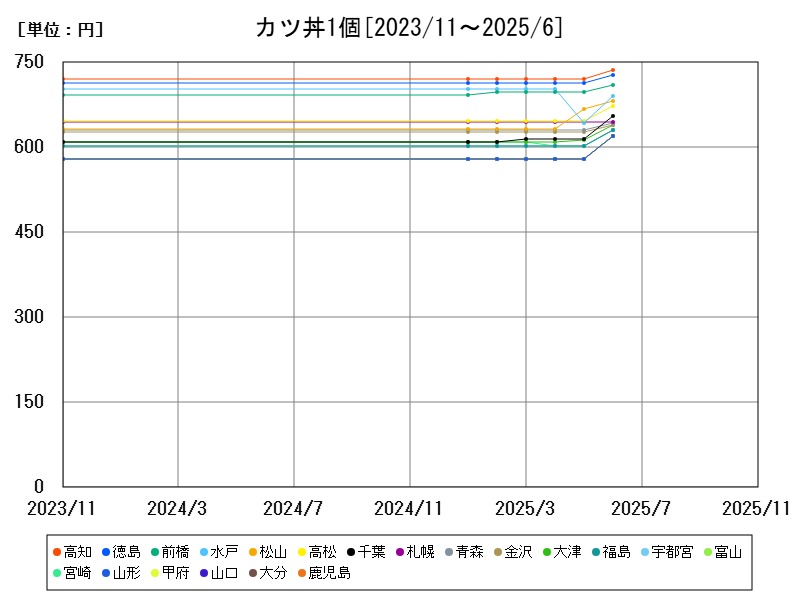

2025年5月のカツ丼1個の全国平均価格は579.4円。高知や徳島、前橋など四国や関東地方の地方都市で特に高く、700円前後の水準に達している。原材料費や人件費、物流コストの上昇が価格高騰の主な要因で、今後は価格抑制と品質向上の両立が課題となる。

都市別のカツ丼1個の相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 598 | ||

| 1 | 高知 | 737 | |

| 2 | 徳島 | 727 | |

| 3 | 前橋 | 710 | |

| 4 | 水戸 | 690 | |

| 5 | 松山 | 682 | |

| 6 | 高松 | 673 | |

| 7 | 千葉 | 655 | |

| 8 | 札幌 | 645 | |

| 9 | 青森 | 643 | |

| 10 | 金沢 | 640 | |

| 11 | 大津 | 640 | |

| 12 | 福島 | 630 | |

| 13 | 富山 | 630 | |

| 14 | 宮崎 | 630 | |

| 15 | 宇都宮 | 630 | |

| 16 | 鹿児島 | 620 | |

| 17 | 甲府 | 620 | |

| 18 | 山形 | 620 | |

| 19 | 山口 | 620 | |

| 20 | 大分 | 620 | |

| 21 | 熊本 | 610 | |

| 22 | 広島 | 607 | |

| 23 | 仙台 | 607 | |

| 24 | 静岡 | 606 | |

| 25 | 神戸 | 606 | |

| 26 | 東京都区部 | 602 | |

| 27 | 福岡 | 599 | |

| 28 | 那覇 | 593 | |

| 29 | 長野 | 592 | |

| 30 | 盛岡 | 590 | |

| 31 | 長崎 | 587 | |

| 32 | 佐賀 | 587 | |

| 33 | さいたま | 578 | |

| 34 | 和歌山 | 575 | |

| 35 | 新潟 | 574 | |

| 36 | 横浜 | 565 | |

| 37 | 岡山 | 556 | |

| 38 | 大阪 | 543 | |

| 39 | 秋田 | 539 | |

| 40 | 岐阜 | 538 | |

| 41 | 津 | 531 | |

| 42 | 名古屋 | 520 | |

| 43 | 福井 | 516 | |

| 44 | 鳥取 | 465 | |

| 45 | 松江 | 465 | |

| 46 | 京都 | 465 | |

| 47 | 奈良 | 429 |

詳細なデータとグラフ

カツ丼の小売価格の相場と推移

2025年5月時点におけるカツ丼1個の全国平均価格は579.4円です。高価格帯の都市は高知(720円)、徳島(713円)、前橋(697円)、松山(668円)、高松(647円)、札幌(645円)、水戸(643円)、青森(630円)、金沢(627円)、千葉(615円)と続いています。これらは主に地方都市が上位に並び、地域ごとの物価水準や食材供給コストの差異が反映されています。

都市別の価格傾向と地域特性

4国地方の価格上昇が目立つ

高知、徳島、松山、高松と4国の都市が軒並み高価格帯に位置しており、地域の物流コストや原材料の仕入れ状況、地元消費者の購買力が影響していると推察されます。

東北・関東圏の主要都市も高めの傾向

前橋、水戸、青森、千葉といった東北や関東の主要都市でも比較的高価格を維持。特に前橋は697円と高知に次ぐ水準で、地域内の物価上昇や飲食店の経営コスト増加が考えられます。

札幌の中価格帯

北海道の中心都市である札幌も645円と高めですが、物価水準に見合った適正価格帯と見られます。

価格推移と高騰の要因

前年同月比の増減データは不明ですが、全国平均の579.4円に対し、多くの地方都市で600円台後半から700円台前半の価格帯に達していることから、1定の価格上昇傾向が推察されます。

主な価格高騰要因

-

原材料費の上昇:豚肉、米、卵、野菜など主要食材の価格上昇が弁当価格に影響。

-

人件費の増加:飲食業界全体での賃金上昇や人手不足が経営コストを押し上げ。

-

物流・輸送費の高騰:地方への配送コスト増加や燃料価格の上昇が加算要素。

-

消費者ニーズの多様化:素材の質向上や健康志向商品への対応で付加価値化が進む。

今後の展望と課題

カツ丼は庶民の定番食として需要が根強い1方、価格上昇が続くと消費者の購入意欲に影響が出る可能性があります。特に地方都市では価格と品質のバランス確保が重要となり、生産効率の向上やコスト削減策の検討が求められるでしょう。

コメント