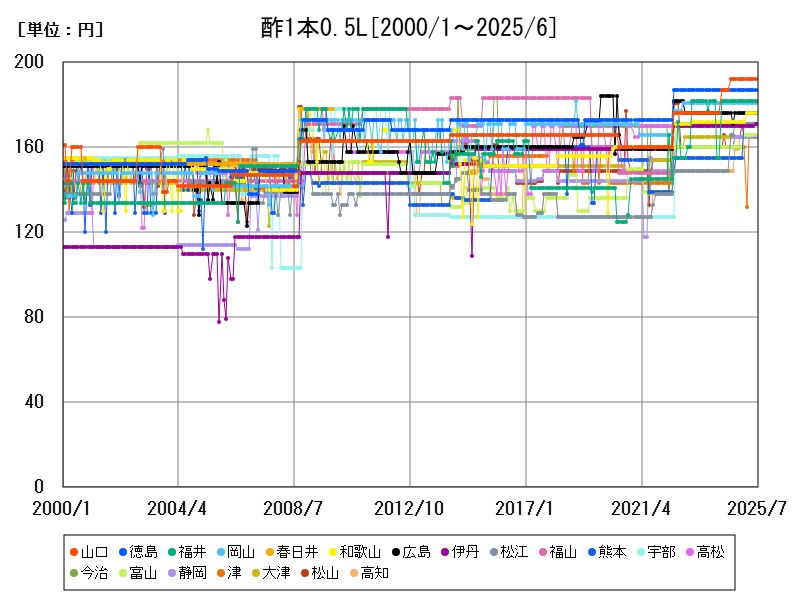

2025年5月時点で酢1本0.5Lの平均価格は151.3円。山口や徳島、福井、岡山など中国・四国・北陸地域で価格が高い傾向にある。前年同月比では松江や熊本で大幅上昇が見られ、原材料や輸送コストの増加が価格高騰の主因。今後は物流効率化と安定調達が価格安定の鍵となる。

都市別の酢1本0.5Lの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 150.9 | +1.377 | |

| 1 | 山口 | 192 | +2.674 |

| 2 | 徳島 | 187 | |

| 3 | 福井 | 182 | |

| 4 | 岡山 | 181 | |

| 5 | 広島 | 176 | |

| 6 | 和歌山 | 176 | +2.326 |

| 7 | 福山 | 171 | |

| 8 | 熊本 | 171 | +10.32 |

| 9 | 松江 | 171 | +14.77 |

| 10 | 伊丹 | 171 | +0.588 |

| 11 | 高松 | 170 | |

| 12 | 宇部 | 170 | |

| 13 | 今治 | 170 | |

| 14 | 富山 | 166 | +3.75 |

| 15 | 高知 | 165 | +10.74 |

| 16 | 静岡 | 165 | +3.125 |

| 17 | 津 | 165 | +3.125 |

| 18 | 松山 | 165 | +3.125 |

| 19 | 大津 | 165 | |

| 20 | 大阪 | 164 | |

| 21 | 西宮 | 160 | |

| 22 | 福島 | 160 | +3.226 |

| 23 | 鳥取 | 159 | +6.711 |

| 24 | 豊橋 | 159 | |

| 25 | 神戸 | 159 | -3.636 |

| 26 | 浦安 | 159 | +6.711 |

| 27 | 柏 | 159 | |

| 28 | 枚方 | 159 | |

| 29 | 松本 | 159 | +23.26 |

| 30 | 東大阪 | 159 | +6.711 |

| 31 | 姫路 | 159 | +6.711 |

| 32 | 堺 | 159 | |

| 33 | 名古屋 | 159 | +6.711 |

| 34 | 京都 | 159 | +6.711 |

| 35 | 長崎 | 155 | |

| 36 | 金沢 | 155 | +3.333 |

| 37 | 福岡 | 155 | |

| 38 | 横浜 | 155 | +3.333 |

| 39 | 岐阜 | 155 | +3.333 |

| 40 | 宇都宮 | 155 | |

| 41 | 北九州 | 155 | |

| 42 | 鹿児島 | 154 | -6.667 |

| 43 | 那覇 | 154 | |

| 44 | 浜松 | 154 | +3.356 |

| 45 | 新潟 | 154 | +11.59 |

| 46 | 奈良 | 154 | +3.356 |

| 47 | 盛岡 | 152 | +3.401 |

| 48 | 松阪 | 150 | |

| 49 | 日立 | 150 | +7.914 |

| 50 | 八戸 | 150 | +7.914 |

| 51 | 長岡 | 149 | |

| 52 | 宮崎 | 149 | +3.472 |

| 53 | 青森 | 147 | +3.521 |

| 54 | 山形 | 147 | |

| 55 | 甲府 | 145 | +0.694 |

| 56 | 水戸 | 144 | +4.348 |

| 57 | 大分 | 144 | -7.097 |

| 58 | 仙台 | 144 | |

| 59 | 千葉 | 143 | +7.519 |

| 60 | 郡山 | 139 | +0.725 |

| 61 | 藤沢 | 139 | |

| 62 | 所沢 | 139 | |

| 63 | 富士 | 139 | +0.725 |

| 64 | 函館 | 139 | -6.711 |

| 65 | 佐賀 | 139 | |

| 66 | 佐世保 | 138 | |

| 67 | 東京都区部 | 134 | -4.286 |

| 68 | 長野 | 129 | |

| 69 | さいたま | 128 | -3.759 |

| 70 | 府中 | 127 | |

| 71 | 小山 | 127 | |

| 72 | 札幌 | 125 | |

| 73 | 旭川 | 124 | |

| 74 | 川崎 | 122 | -8.271 |

| 75 | 秋田 | 121 | -4.724 |

| 76 | 立川 | 118 | +0.855 |

| 77 | 熊谷 | 118 | |

| 78 | 川口 | 118 | |

| 79 | 前橋 | 111 | -22.92 |

| 80 | 相模原 | 105 | -17.32 |

| 81 | 八王子 | 105 | -17.32 |

詳細なデータとグラフ

酢の小売価格の相場と推移

2025年5月時点における酢1本0.5Lの全国平均価格は151.3円です。都市別にみると、山口(192円)、徳島(187円)、福井(182円)、岡山(181円)、広島・和歌山(176円)など、中国・4国・北陸地方の都市で特に高価格帯が見られます。

都市別価格傾向と地域の特徴

中国・4国地方の高価格帯

山口、徳島、岡山、広島、和歌山などの中国・4国地域で価格が高い傾向があります。これらの地域は流通コストや輸送距離の影響、地域消費者の嗜好が反映されやすい特徴を持ちます。

北陸地方の安定した価格水準

福井は182円と高めですが、安定的に推移しています。北陸地方の流通効率の高さや需要の安定が価格の底上げに寄与しています。

9州地方の価格動向

熊本(171円)も価格は高めであり、前年同月比では+10.32%と上昇率が特に大きい地域です。9州地方の物流事情や原材料価格の影響が考えられます。

酢の価格推移と増加要因

2025年5月の平均増加分は約+2.509%と緩やかな上昇傾向です。特に松江が前年同月比+14.77%と大きく上昇しているのが目立ちます。価格上昇の背景には、原材料の穀物価格上昇や製造コストの増加、輸送費用の上昇が考えられます。

価格高騰の主な要因

原料コストの上昇

酢の主原料となるアルコールや穀物価格の高騰が製造コストに直接影響し、価格に反映されています。

物流・輸送コストの増加

特に地方都市では、輸送距離や流通網の効率性によって価格が上下しやすく、エネルギーコスト上昇の影響も無視できません。

地域需要の違い

地域ごとの食文化や消費傾向も価格差を生み出し、需要の高い地域では価格が比較的高めに推移する傾向があります。

今後の見通しと対応策

今後は原材料の安定調達と効率的な物流戦略が価格抑制の鍵となります。さらに消費者の健康志向や調味料多様化の影響も価格動向を左右すると予想され、地域別の需要動向を細かく分析する必要があります。

コメント