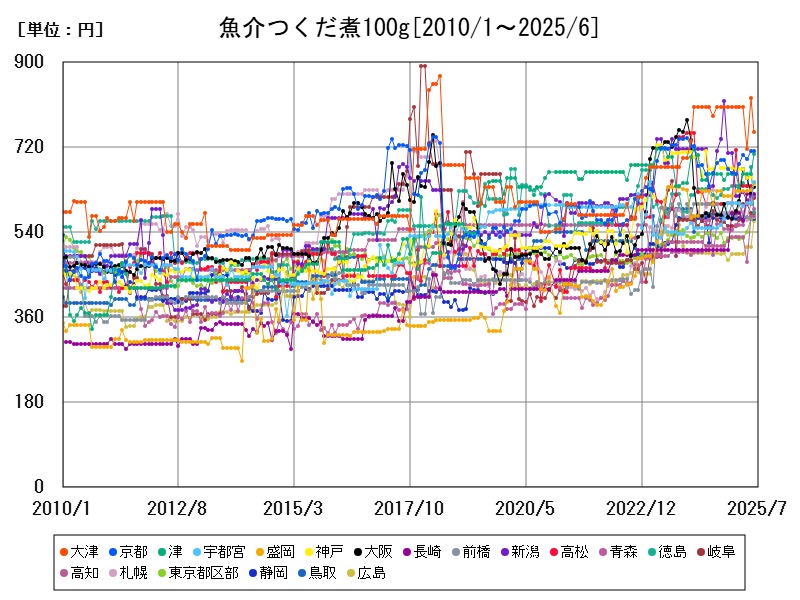

魚介つくだ煮100gの全国平均価格は550.9円で、大津が824円と最も高い。前年からの価格変動は平均1.8%上昇だが、長崎は23.5%の急騰、一方新潟は13.9%減少。漁獲量減少や加工・物流費増加が価格上昇の要因。地域の供給構造と消費者の品質志向が価格差を生む。今後も変動が続く見込み。

都市別の魚介つくだ煮100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 550.2 | +3.007 | |

| 1 | 大津 | 752 | -6.7 |

| 2 | 京都 | 713 | +11.93 |

| 3 | 津 | 706 | +6.486 |

| 4 | 宇都宮 | 647 | +17.85 |

| 5 | 盛岡 | 645 | +2.871 |

| 6 | 神戸 | 642 | -4.889 |

| 7 | 大阪 | 635 | +10.43 |

| 8 | 長崎 | 621 | +23.46 |

| 9 | 前橋 | 620 | +3.506 |

| 10 | 新潟 | 617 | -2.219 |

| 11 | 高松 | 613 | +2.167 |

| 12 | 青森 | 590 | +4.425 |

| 13 | 徳島 | 583 | -7.607 |

| 14 | 岐阜 | 580 | +4.693 |

| 15 | 高知 | 574 | +12.33 |

| 16 | 札幌 | 573 | -8.903 |

| 17 | 東京都区部 | 572 | +6.32 |

| 18 | 静岡 | 571 | +10.44 |

| 19 | 鳥取 | 568 | -1.9 |

| 20 | 広島 | 563 | +13.28 |

| 21 | 鹿児島 | 559 | +19.7 |

| 22 | 福島 | 558 | |

| 23 | 横浜 | 553 | +8.858 |

| 24 | 福井 | 550 | +7.004 |

| 25 | 仙台 | 550 | +5.566 |

| 26 | 奈良 | 549 | |

| 27 | 山口 | 541 | +14.62 |

| 28 | さいたま | 541 | -2.698 |

| 29 | 名古屋 | 540 | -0.735 |

| 30 | 和歌山 | 538 | -5.614 |

| 31 | 秋田 | 533 | +11.97 |

| 32 | 岡山 | 528 | +16.56 |

| 33 | 富山 | 521 | -7.624 |

| 34 | 松山 | 518 | +14.6 |

| 35 | 千葉 | 518 | -2.264 |

| 36 | 松江 | 516 | +2.178 |

| 37 | 福岡 | 513 | +2.395 |

| 38 | 那覇 | 493 | +15.46 |

| 39 | 宮崎 | 463 | -10.1 |

| 40 | 長野 | 456 | +7.042 |

| 41 | 大分 | 455 | +4.119 |

| 42 | 山形 | 448 | +2.752 |

| 43 | 熊本 | 437 | -10.63 |

| 44 | 金沢 | 435 | -14.2 |

| 45 | 水戸 | 396 | +4.485 |

| 46 | 佐賀 | 389 | -12.19 |

| 47 | 甲府 | 376 | -10.26 |

詳細なデータとグラフ

魚介つくだ煮の小売価格の相場と推移

2025年5月時点の魚介つくだ煮100gの全国平均価格は550.9円です。つくだ煮は地域ごとに食文化の影響が強く、価格にも差が生じています。特に価格が高い都市は以下の通りです。

-

大津:824円

-

京都:713円

-

徳島:678円

-

津:663円

-

神戸:660円

-

高松:639円

-

盛岡:630円

-

大阪:624円

-

長崎:621円

-

新潟:617円

大津は全国平均より約273円も高く、地域の消費傾向や供給構造に特色があります。

前年同月比の価格変動

前年同月比での増減率は平均で+1.817%とやや上昇傾向にありますが、都市別に差が見られます。

-

長崎:+23.46%と大幅な価格上昇が目立ちます。

-

京都(+7.38%)、徳島(+7.448%)、大阪(+7.401%)、高松(+6.5%)も2桁近い伸びを示しています。

-

1方で、神戸(-7.433%)や新潟(-13.95%)は価格が下落傾向にあります。

-

大津(+2.233%)、盛岡(+0.318%)、津(+1.843%)は微増にとどまっています。

都市別の価格傾向と背景

関西圏(大津・京都・神戸・大阪)

関西は伝統的につくだ煮の消費が多い地域ですが、都市ごとに価格の差異があります。大津は特に高価格帯で安定しており、品質や地元産素材へのこだわりが価格に反映されていると考えられます。神戸は前年比で価格下落しましたが、大阪や京都は堅調な価格上昇を示しています。

4国(徳島・高松)の価格動向

4国地方では徳島、高松ともに価格上昇が続いており、原料魚の価格高騰や加工費増加の影響が大きいです。地元産の魚介を使用する加工業者が多く、品質保持のためのコストも価格に反映されています。

長崎の大幅上昇の要因

長崎は魚介類の豊富な産地ですが、近年の原料魚の漁獲減少や輸送費の増加により価格が急騰しています。漁業資源の変動が価格に直結する典型例といえます。

新潟・盛岡などの価格安定傾向

新潟は前年比で価格が大きく下落しており、地元の流通構造や消費動向の変化が影響しています。盛岡はほぼ横ばいで安定した価格推移が見られます。

価格高騰の要因

原料魚介の漁獲量変動と価格影響

魚介類の漁獲量の変動は価格に直結し、漁獲量減少は価格上昇の主要因です。特に長崎や4国では顕著な影響が見られます。

加工費と人件費の上昇

エネルギーコストや人件費の増加が製造コストを押し上げており、製品価格に反映されています。

物流費の高騰

全国各地への配送コスト増加も、特に地方都市で価格高止まりの1因となっています。

消費者の品質志向の変化

品質や安全性への関心が高まっており、高付加価値商品が市場に多く出回ることで全体の価格帯が引き上げられています。

今後の展望と対応

今後も原料の供給不安定やコスト上昇が続く可能性があります。加工技術の効率化、地元産資源の活用促進、流通合理化が価格安定のカギとなるでしょう。消費者の多様なニーズに応えた商品開発も重要です。

コメント