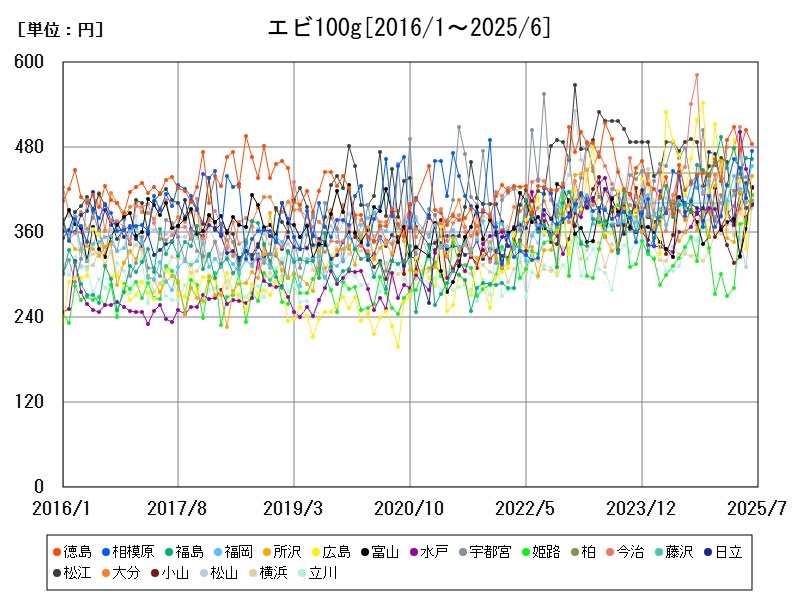

2025年5月のエビ100gの平均価格は352円。徳島や佐賀など一部都市で500円前後の高値を記録し、前年から約3.8%の上昇傾向。価格上昇の背景には飼料価格高騰や気候変動、物流コスト増がある。今後は養殖技術の向上による安定化が期待される。

都市別のエビ100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 354.8 | +3.285 | |

| 1 | 徳島 | 485 | +6.593 |

| 2 | 相模原 | 475 | +7.955 |

| 3 | 福島 | 463 | +16.33 |

| 4 | 福岡 | 454 | +12.38 |

| 5 | 所沢 | 439 | +26.15 |

| 6 | 広島 | 439 | -6.397 |

| 7 | 富山 | 424 | +3.415 |

| 8 | 水戸 | 423 | +17.17 |

| 9 | 宇都宮 | 423 | -9.032 |

| 10 | 柏 | 412 | |

| 11 | 姫路 | 412 | +27.16 |

| 12 | 今治 | 405 | -8.163 |

| 13 | 藤沢 | 404 | |

| 14 | 日立 | 401 | -0.988 |

| 15 | 松江 | 400 | -15.79 |

| 16 | 大分 | 400 | +2.564 |

| 17 | 松山 | 399 | -2.206 |

| 18 | 小山 | 399 | -10.34 |

| 19 | 横浜 | 397 | +20.67 |

| 20 | 立川 | 394 | +26.28 |

| 21 | 千葉 | 391 | +10.14 |

| 22 | 山形 | 388 | -2.02 |

| 23 | さいたま | 388 | +4.582 |

| 24 | 熊谷 | 387 | -10.42 |

| 25 | 函館 | 387 | -3.97 |

| 26 | 鳥取 | 386 | +37.37 |

| 27 | 八王子 | 384 | +21.9 |

| 28 | 西宮 | 383 | +18.58 |

| 29 | 長崎 | 382 | +18.63 |

| 30 | 東京都区部 | 380 | +7.955 |

| 31 | 宇部 | 380 | +16.56 |

| 32 | 福井 | 379 | -5.25 |

| 33 | 神戸 | 377 | +13.55 |

| 34 | 枚方 | 376 | +38.75 |

| 35 | 浜松 | 375 | -6.484 |

| 36 | 川口 | 375 | -12.99 |

| 37 | 浦安 | 370 | +3.352 |

| 38 | 東大阪 | 370 | -5.852 |

| 39 | 静岡 | 364 | -2.674 |

| 40 | 仙台 | 364 | +2.247 |

| 41 | 郡山 | 361 | +7.44 |

| 42 | 富士 | 361 | +4.942 |

| 43 | 川崎 | 360 | +4.651 |

| 44 | 盛岡 | 359 | +3.757 |

| 45 | 那覇 | 351 | +5.09 |

| 46 | 長野 | 347 | -4.67 |

| 47 | 堺 | 343 | +13.58 |

| 48 | 高知 | 339 | +3.988 |

| 49 | 秋田 | 339 | +2.417 |

| 50 | 京都 | 339 | +0.296 |

| 51 | 八戸 | 334 | +9.15 |

| 52 | 札幌 | 332 | -6.215 |

| 53 | 前橋 | 331 | -25.28 |

| 54 | 豊橋 | 327 | |

| 55 | 新潟 | 326 | +11.64 |

| 56 | 長岡 | 323 | +3.195 |

| 57 | 松阪 | 318 | +10.42 |

| 58 | 岡山 | 316 | +8.219 |

| 59 | 大阪 | 316 | -5.389 |

| 60 | 名古屋 | 316 | -1.25 |

| 61 | 伊丹 | 315 | +14.96 |

| 62 | 津 | 312 | -8.772 |

| 63 | 松本 | 311 | -0.639 |

| 64 | 金沢 | 309 | -17.38 |

| 65 | 青森 | 306 | +1.325 |

| 66 | 山口 | 304 | +17.83 |

| 67 | 佐賀 | 301 | -21.2 |

| 68 | 宮崎 | 298 | +17.32 |

| 69 | 旭川 | 297 | -10 |

| 70 | 熊本 | 291 | +11.92 |

| 71 | 府中 | 290 | +11.54 |

| 72 | 甲府 | 289 | +0.347 |

| 73 | 大津 | 285 | -16.91 |

| 74 | 岐阜 | 284 | -8.387 |

| 75 | 北九州 | 273 | -16.26 |

| 76 | 高松 | 265 | +3.516 |

| 77 | 鹿児島 | 263 | -4.015 |

| 78 | 和歌山 | 257 | -1.533 |

| 79 | 奈良 | 246 | -16.04 |

| 80 | 福山 | 238 | +5.778 |

| 81 | 佐世保 | 235 | +18.09 |

詳細なデータとグラフ

エビの小売価格の相場と推移

2025年5月時点でのエビ100gの全国平均小売価格は352円となっています。主要都市別では、以下のような価格分布がみられます。

-

徳島:504円(前年+30.57%)

-

佐賀:468円(前年+30.00%)

-

福島:465円(前年+22.05%)

-

水戸:449円(前年+35.24%)

-

宇都宮:438円(前年-10.06%)

-

松江:429円(前年-11.91%)

-

福岡:422円(前年+7.38%)

-

柏:422円(前年データなし)

-

所沢:420円(前年+5.79%)

-

函館:418円(前年+8.85%)

都市別に価格の上下動は見られますが、全体としては前年同月比で約3.8%の価格上昇が観察されます。

都市別価格の傾向と特徴

価格が特に高い都市

徳島、佐賀、水戸、福島などで価格が500円近くに達し、前年からの上昇率も30%前後と大幅な増加が見られます。これらの地域では、地域消費の高まりや流通コストの上昇が影響しています。

価格が比較的安定または低下した都市

宇都宮や松江では前年から10%以上の価格下落があり、これは地元の流通網の効率化や入手ルートの多様化によると考えられます。

これまでの価格推移と市場動向

2016年以降、エビの価格は全体的に上昇傾向にあります。主な要因は以下の通りです。

-

世界的なエビ需要の増加、特にアジア市場の拡大

-

養殖エビの生産コスト増(飼料価格高騰、労働コスト上昇)

-

国内外の天候不順による供給の不安定化

-

為替変動の影響で輸入コストが上昇

エビの生産特徴と流通構造

国内では主に養殖エビが流通しており、9州・4国地方を中心に生産が盛んです。養殖エビは種類や品質により価格差が大きく、特に徳島や佐賀は高級種の養殖やブランド化が進んでいます。

輸入エビは東南アジアから多く入荷され、冷凍品として全国に流通。輸送コストや冷凍保管費用も価格形成に影響しています。

価格高騰の主な原因

-

飼料価格の上昇:穀物や魚粉などの原料高騰が養殖コストを押し上げ。

-

気候変動の影響:異常気象による生産量減少や品質低下。

-

物流費の増加:燃料価格高騰や輸送網の混乱がコストに直結。

-

国内消費の伸び:健康志向の高まりと食生活の多様化でエビ需要が増加。

今後の展望と対策

エビ価格は短期的には不安定な動きが続く見込みですが、養殖技術の進歩や生産管理の高度化により、将来的には価格の安定化も期待されます。消費者は価格変動に対応し、冷凍品や国産ブランドの使い分けを検討することが望まれます。

コメント