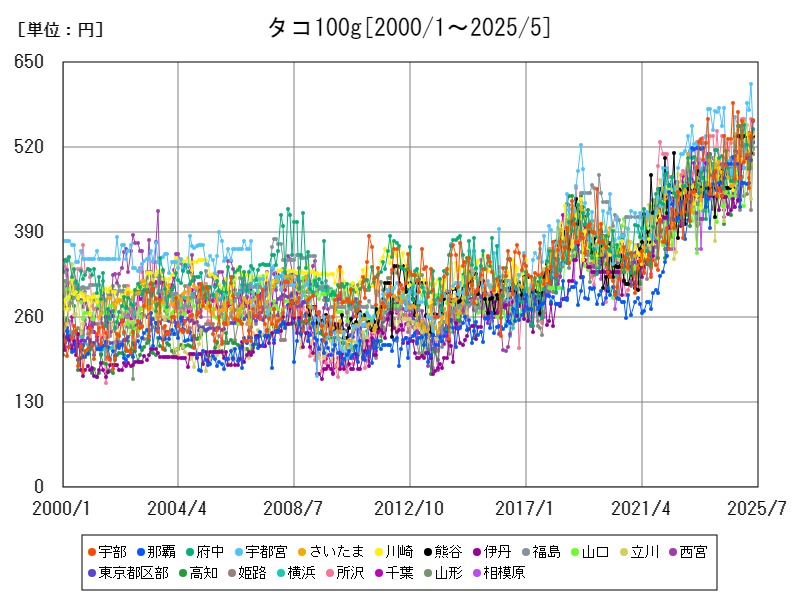

2025年5月のタコ100gの平均価格は465.8円で、宇部や那覇などで560円前後の高値。前年から約7%の価格上昇が見られ、漁獲減少や輸入コスト増、需要増加が背景。冷凍流通のコスト差も都市間価格差を生み、今後も高値推移が予想される。

都市別のタコ100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 470.2 | +7.288 | |

| 1 | 宇都宮 | 573 | +14.83 |

| 2 | 高知 | 566 | +26.06 |

| 3 | 所沢 | 564 | +8.671 |

| 4 | 仙台 | 557 | +16.53 |

| 5 | 那覇 | 545 | +10.32 |

| 6 | 横浜 | 545 | +20.84 |

| 7 | 宇部 | 538 | +1.128 |

| 8 | 福島 | 537 | +10.49 |

| 9 | 山口 | 537 | +20.4 |

| 10 | 伊丹 | 537 | +28.47 |

| 11 | 熊谷 | 533 | +16.63 |

| 12 | 長崎 | 532 | +12.71 |

| 13 | 西宮 | 532 | +24.01 |

| 14 | 浦安 | 527 | +8.436 |

| 15 | 松山 | 526 | +14.1 |

| 16 | 千葉 | 522 | +5.242 |

| 17 | 立川 | 521 | +1.957 |

| 18 | 東京都区部 | 520 | +8.787 |

| 19 | 松江 | 512 | +22.2 |

| 20 | 柏 | 510 | |

| 21 | 藤沢 | 509 | |

| 22 | 浜松 | 509 | +13.11 |

| 23 | 川崎 | 507 | +3.681 |

| 24 | 相模原 | 505 | -1.942 |

| 25 | 佐世保 | 501 | +7.051 |

| 26 | 豊橋 | 500 | |

| 27 | 郡山 | 498 | +43.1 |

| 28 | さいたま | 498 | +4.842 |

| 29 | 日立 | 497 | +8.753 |

| 30 | 神戸 | 496 | +17.54 |

| 31 | 枚方 | 495 | +13.79 |

| 32 | 府中 | 492 | +0.82 |

| 33 | 岡山 | 490 | +9.131 |

| 34 | 山形 | 488 | +1.879 |

| 35 | 大阪 | 487 | +16.51 |

| 36 | 奈良 | 484 | +15.51 |

| 37 | 前橋 | 483 | +5.229 |

| 38 | 甲府 | 482 | +12.62 |

| 39 | 川口 | 482 | +22.96 |

| 40 | 松本 | 479 | +9.361 |

| 41 | 熊本 | 474 | -1.25 |

| 42 | 鳥取 | 469 | +7.323 |

| 43 | 徳島 | 469 | +7.569 |

| 44 | 北九州 | 468 | +9.091 |

| 45 | 福井 | 467 | +8.605 |

| 46 | 大分 | 467 | +9.368 |

| 47 | 福岡 | 465 | +4.494 |

| 48 | 高松 | 461 | -0.216 |

| 49 | 東大阪 | 457 | +9.33 |

| 50 | 宮崎 | 456 | +7.294 |

| 51 | 八王子 | 456 | -9.703 |

| 52 | 堺 | 449 | +11.69 |

| 53 | 名古屋 | 449 | +14.25 |

| 54 | 津 | 446 | +6.444 |

| 55 | 姫路 | 446 | -8.793 |

| 56 | 京都 | 446 | +5.687 |

| 57 | 岐阜 | 443 | +15.36 |

| 58 | 福山 | 442 | +0.227 |

| 59 | 静岡 | 440 | +2.564 |

| 60 | 富士 | 438 | +1.86 |

| 61 | 松阪 | 435 | +5.839 |

| 62 | 大津 | 435 | +8.75 |

| 63 | 佐賀 | 430 | |

| 64 | 和歌山 | 422 | +0.957 |

| 65 | 八戸 | 422 | -4.74 |

| 66 | 長野 | 419 | +13.24 |

| 67 | 広島 | 419 | +1.699 |

| 68 | 鹿児島 | 418 | +6.091 |

| 69 | 今治 | 418 | -6.067 |

| 70 | 札幌 | 409 | -5.543 |

| 71 | 長岡 | 408 | +7.087 |

| 72 | 富山 | 408 | |

| 73 | 青森 | 407 | -13.77 |

| 74 | 水戸 | 407 | +30.45 |

| 75 | 新潟 | 381 | -2.806 |

| 76 | 小山 | 378 | -21.74 |

| 77 | 金沢 | 365 | -13.1 |

| 78 | 秋田 | 357 | +7.207 |

| 79 | 旭川 | 349 | -14.04 |

| 80 | 函館 | 338 | -21.21 |

| 81 | 盛岡 | 334 | +4.702 |

詳細なデータとグラフ

タコの小売価格の相場と推移

2025年5月のタコ100gあたりの全国平均価格は465.8円となっています。全国的に前年同月比で約6.76%の上昇が見られ、価格は緩やかな上昇傾向にあります。

特に高値を記録している都市は以下の通りです。

-

宇部:561円(前年+14.26%)

-

那覇:560円(前年+13.36%)

-

府中:548円(前年+6.41%)

-

宇都宮:546円(前年+9.20%)

-

さいたま:544円(前年+10.57%)

-

川崎:541円(前年+4.85%)

-

熊谷:538円(前年+17.72%)

-

伊丹:538円(前年+21.17%)

-

福島:537円(前年+6.76%)

-

山口:537円(前年+19.07%)

これらの地域では全国平均を上回る価格水準が続いており、近年の需要増加や供給の制約が価格に反映されています。

都市別の価格傾向と背景分析

供給制約と価格上昇が顕著な都市

宇部、那覇、山口などの地方都市では前年から15%以上の大幅な価格上昇が目立ちます。これらの地域は海産物の地元需要が高い1方で、水揚げ量が減少傾向にあるため、価格が押し上げられています。

都市圏の安定と緩やかな上昇

首都圏や関西圏(さいたま、川崎、伊丹など)では高水準の価格ながら、増加率は10%前後で、安定的な需要と多様な仕入れルートによる価格維持がみられます。

これまでの推移と市場動向

2000年代初頭のタコ価格は100gあたり約250円前後でしたが、ここ20年間で約2倍に上昇しています。この背景には以下の要因が挙げられます。

-

国内外でのタコ需要の増加(特に海外料理や加工食品の原料として)

-

国内の漁獲減少:資源管理の厳格化や海洋環境変化による漁獲量の減少

-

輸入品の価格上昇:北アフリカやアジアからの輸入タコの値上げ

タコの生産と流通の特徴

タコの主要な生産地は、主に日本海沿岸(山口、福井など)や瀬戸内海、沖縄周辺です。国内漁獲は限定的であり、国内消費の1部は輸入に依存しています。特に沖縄(那覇)では地元消費が多く、鮮度を重視するため価格が高めに推移します。

流通面では、タコは鮮度保持が難しく、冷凍流通が主流です。輸送コストや冷凍加工費用が価格に反映されやすく、都市間で価格差が生じる要因となっています。

価格高騰の主な原因

-

漁獲量の減少:地球温暖化や資源管理強化により、タコの漁獲量が減少。

-

輸入コストの増加:世界的な物流コスト上昇と原料価格の高騰。

-

需要増加:国内外でのタコ消費増加に伴う供給不足。

-

都市間物流費用:遠隔地への輸送費や鮮度保持のための設備投資が価格に反映。

今後の展望と消費者の対応策

タコ価格は引き続き高値圏で推移すると予想されます。消費者は価格上昇を踏まえ、冷凍製品や加工品の活用、または価格の安定した地域産品の利用を検討することが賢明です。

1方で、資源管理の強化と養殖技術の進展が進めば、将来的には価格の安定化や下落も期待されます。

コメント