2025年5月のアジ100gの平均価格は135円で、前年比+19.35%と大幅上昇。奈良や福井、伊丹など内陸部で特に高騰しており、輸送コストや地場市場の影響が大きい。漁獲量減や冷蔵物流費の上昇が主な要因。今後も高値傾向が続く見通し。

都市別のアジ100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 122.8 | +10.87 | |

| 1 | 和歌山 | 217 | -8.051 |

| 2 | 今治 | 192 | +51.18 |

| 3 | 大津 | 175 | +36.72 |

| 4 | 東大阪 | 171 | -15.35 |

| 5 | 富山 | 157 | +27.64 |

| 6 | 府中 | 156 | +65.96 |

| 7 | 旭川 | 152 | +11.76 |

| 8 | 松山 | 148 | +6.475 |

| 9 | 金沢 | 146 | +10.61 |

| 10 | 名古屋 | 145 | +12.4 |

| 11 | 宇部 | 144 | +12.5 |

| 12 | 松江 | 143 | +27.68 |

| 13 | 岐阜 | 140 | +9.375 |

| 14 | 小山 | 140 | +26.13 |

| 15 | 京都 | 140 | +4.478 |

| 16 | 奈良 | 137 | +37 |

| 17 | 高知 | 136 | +19.3 |

| 18 | 福井 | 135 | +14.41 |

| 19 | 熊本 | 133 | -19.39 |

| 20 | 津 | 133 | +0.758 |

| 21 | 山口 | 131 | +12.93 |

| 22 | 豊橋 | 130 | |

| 23 | 枚方 | 129 | +69.74 |

| 24 | 静岡 | 127 | +10.43 |

| 25 | 那覇 | 127 | |

| 26 | 高松 | 126 | +10.53 |

| 27 | 藤沢 | 126 | |

| 28 | 佐世保 | 126 | +0.8 |

| 29 | 鳥取 | 125 | +42.05 |

| 30 | 水戸 | 125 | +19.05 |

| 31 | 東京都区部 | 125 | +6.838 |

| 32 | 徳島 | 125 | +11.61 |

| 33 | 宇都宮 | 125 | +20.19 |

| 34 | 横浜 | 122 | +12.96 |

| 35 | 松本 | 121 | +7.08 |

| 36 | 札幌 | 121 | +6.14 |

| 37 | 青森 | 120 | +16.5 |

| 38 | 北九州 | 120 | +9.091 |

| 39 | 佐賀 | 120 | +22.45 |

| 40 | 福岡 | 119 | +5.31 |

| 41 | 盛岡 | 118 | +49.37 |

| 42 | 伊丹 | 118 | +96.67 |

| 43 | 仙台 | 118 | +24.21 |

| 44 | 大阪 | 117 | +10.38 |

| 45 | 福島 | 116 | -4.132 |

| 46 | 山形 | 116 | |

| 47 | 立川 | 115 | +18.56 |

| 48 | 浜松 | 115 | +3.604 |

| 49 | 岡山 | 115 | -13.53 |

| 50 | 堺 | 115 | +3.604 |

| 51 | 八戸 | 115 | +0.877 |

| 52 | 千葉 | 114 | +10.68 |

| 53 | 西宮 | 113 | +15.31 |

| 54 | 神戸 | 113 | -0.877 |

| 55 | 松阪 | 112 | -3.448 |

| 56 | 川崎 | 112 | +15.46 |

| 57 | 函館 | 112 | +3.704 |

| 58 | 広島 | 111 | +4.717 |

| 59 | 姫路 | 111 | +1.835 |

| 60 | 鹿児島 | 109 | +13.54 |

| 61 | 長崎 | 109 | +2.83 |

| 62 | 日立 | 108 | +20 |

| 63 | さいたま | 108 | +10.2 |

| 64 | 熊谷 | 107 | +12.63 |

| 65 | 宮崎 | 107 | -18.32 |

| 66 | 大分 | 107 | +1.905 |

| 67 | 富士 | 106 | -7.826 |

| 68 | 浦安 | 105 | +10.53 |

| 69 | 甲府 | 104 | +11.83 |

| 70 | 長岡 | 102 | -3.774 |

| 71 | 所沢 | 102 | +13.33 |

| 72 | 新潟 | 101 | +10.99 |

| 73 | 福山 | 100 | +29.87 |

| 74 | 郡山 | 99 | -9.174 |

| 75 | 秋田 | 99 | +15.12 |

| 76 | 川口 | 98 | +16.67 |

| 77 | 長野 | 96 | +1.053 |

| 78 | 柏 | 96 | |

| 79 | 前橋 | 93 | +12.05 |

| 80 | 八王子 | 93 | -6.061 |

| 81 | 相模原 | 89 | -12.75 |

詳細なデータとグラフ

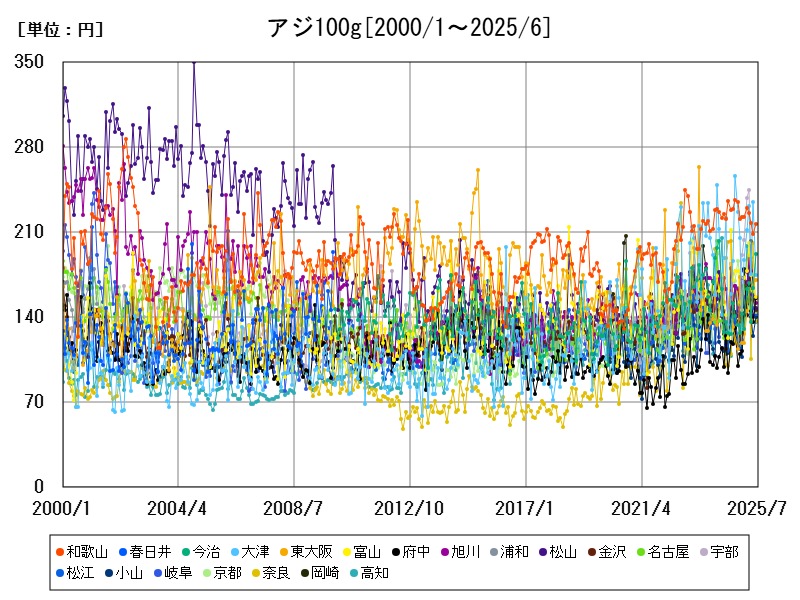

アジの小売価格の相場と推移

2025年5月時点におけるアジ100gの全国平均小売価格は135円です。かつては「庶民の魚」とされたアジも、ここ数年で価格が大きく上昇傾向にあり、前年同月比で+19.35%という高い伸びを記録しています。

特に価格の高い都市は以下の通りです:

-

大津:235円(+5.86%)

-

和歌山:209円(-5.43%)

-

奈良:201円(+99.01%)

-

福井:192円(+68.42%)

-

京都:175円(+52.17%)

-

高知・函館:170円(+30.77%、データ上変動不明)

-

東大阪:166円(-12.17%)

-

伊丹:165円(+75.53%)

-

今治:164円(+20.59%)

都市別の価格傾向と背景分析

奈良(201円/+99.01%)

内陸県である奈良は、鮮魚の物流に依存する割合が高く、高品質の冷蔵輸送品やパック商品が多いことから、価格が高くなりがちです。加えて、2025年は急激な価格上昇を示しており、仕入れコスト増や小売側の価格調整が影響したと見られます。

大津・和歌山・京都

関西圏では、大津や京都のような都市部では生鮮魚の高付加価値化が進行しており、刺身用などグレードの高いアジが扱われている可能性が高いです。和歌山は漁港を持つ地域ですが、前年比マイナスとなっており、地元市場における価格調整の兆しも。

福井・伊丹・今治

福井・伊丹では前年比+70%以上の急騰が見られ、仕入れコスト上昇と需要の高まりが価格を押し上げたと考えられます。特に伊丹は近年の住宅開発で中流層の消費が活発化しており、日常消費用の魚でも高品質志向が影響している可能性があります。

アジの価格推移と変動の主因

アジは長年、比較的安定した価格帯で推移していましたが、2020年代以降は漁獲量の変動と物流費の上昇によって顕著な価格高騰が見られます。具体的には以下のような要因が挙げられます:

-

資源の変動:日本近海のアジの漁獲量は年によってばらつきが大きく、近年は減少傾向。

-

円安による燃料費・流通費の上昇:内陸部への冷蔵輸送コストが商品価格に直結。

-

消費者の健康志向:青魚の健康価値が再評価され、需要は底堅く、価格上昇が許容されやすい。

-

水揚げ港から遠い都市での流通経路の複雑化:中間コストが反映されやすい。

アジの生産・流通の特徴とその地域性

アジは日本の広範囲の海域で漁獲される回遊魚で、長崎、島根、千葉、静岡などが主な産地です。漁獲方法としては定置網や巻き網漁が主で、大量に水揚げされる時期とそうでない時期とで価格差が生まれます。

-

地元漁港を持つ都市(例:高知、今治)は比較的安価に供給できるが、価格が高くなる傾向があるのは、観光向けや加工用としての高品質商品が優先されることが1因。

-

内陸部(奈良や京都など)は輸送距離・保管コストが反映され、鮮度保持のために冷蔵流通を徹底する必要があり価格が上がる。

今後の見通しと消費者への影響

アジは家庭の定番メニューとして需要が安定していますが、価格上昇は今後もしばらく続く可能性があります。特に以下の点が影響すると予想されます:

-

輸送・冷蔵コストの高止まり

-

燃料高と漁獲量の不安定性

-

加工食品(干物、南蛮漬け等)の需要増加による原料価格の高騰

今後、各都市でのアジ価格の格差はさらに拡大し、特に流通網の効率化が進んでいない地域では価格の高止まりが続くと見られます。

コメント