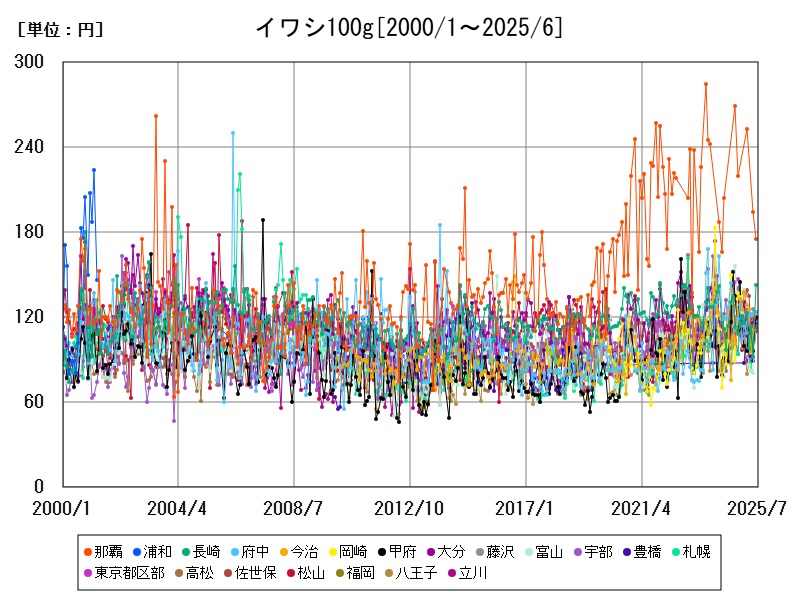

2025年5月のイワシ100gの平均価格は94.85円。那覇(194円)や関東・四国の都市部で価格が高騰傾向。一部地域では前年比40〜50%増の急上昇も見られる。漁獲量の不安定さ、輸送コスト、健康志向の高まりが価格上昇の背景にある。

都市別のイワシ100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 96.49 | +2.776 | |

| 1 | 那覇 | 175 | |

| 2 | 長崎 | 143 | +25.44 |

| 3 | 府中 | 124 | -2.362 |

| 4 | 今治 | 124 | -0.8 |

| 5 | 甲府 | 120 | +34.83 |

| 6 | 藤沢 | 119 | |

| 7 | 大分 | 119 | +12.26 |

| 8 | 富山 | 118 | -2.479 |

| 9 | 宇部 | 118 | +11.32 |

| 10 | 豊橋 | 116 | |

| 11 | 東京都区部 | 115 | +12.75 |

| 12 | 札幌 | 115 | +10.58 |

| 13 | 高松 | 114 | +21.28 |

| 14 | 佐世保 | 114 | +7.547 |

| 15 | 福岡 | 113 | +16.49 |

| 16 | 松山 | 113 | +3.67 |

| 17 | 八王子 | 112 | +17.89 |

| 18 | 立川 | 110 | +19.57 |

| 19 | 和歌山 | 110 | +5.769 |

| 20 | 津 | 107 | +40.79 |

| 21 | 金沢 | 106 | -4.505 |

| 22 | 静岡 | 105 | +10.53 |

| 23 | 横浜 | 105 | +9.375 |

| 24 | さいたま | 105 | -0.943 |

| 25 | 熊本 | 104 | +0.971 |

| 26 | 小山 | 103 | -3.738 |

| 27 | 佐賀 | 103 | -3.738 |

| 28 | 松江 | 102 | -4.673 |

| 29 | 仙台 | 102 | +13.33 |

| 30 | 福井 | 101 | +2.02 |

| 31 | 秋田 | 100 | +9.89 |

| 32 | 山口 | 100 | -5.66 |

| 33 | 宇都宮 | 100 | +12.36 |

| 34 | 姫路 | 100 | +1.01 |

| 35 | 北九州 | 100 | -0.99 |

| 36 | 神戸 | 99 | +6.452 |

| 37 | 盛岡 | 99 | +26.92 |

| 38 | 熊谷 | 99 | +17.86 |

| 39 | 所沢 | 98 | +40 |

| 40 | 山形 | 98 | +5.376 |

| 41 | 長野 | 97 | -9.346 |

| 42 | 日立 | 97 | +2.105 |

| 43 | 名古屋 | 97 | +4.301 |

| 44 | 伊丹 | 97 | -38.22 |

| 45 | 鳥取 | 94 | -6 |

| 46 | 長岡 | 94 | +2.174 |

| 47 | 新潟 | 94 | +1.075 |

| 48 | 川崎 | 94 | -6 |

| 49 | 宮崎 | 94 | +27.03 |

| 50 | 柏 | 93 | |

| 51 | 京都 | 93 | +3.333 |

| 52 | 福島 | 91 | +3.409 |

| 53 | 水戸 | 91 | |

| 54 | 郡山 | 90 | +5.882 |

| 55 | 富士 | 89 | +7.229 |

| 56 | 堺 | 88 | |

| 57 | 千葉 | 88 | +2.326 |

| 58 | 高知 | 85 | -7.609 |

| 59 | 松本 | 85 | -12.37 |

| 60 | 浜松 | 84 | -6.667 |

| 61 | 岡山 | 84 | -2.326 |

| 62 | 前橋 | 84 | +6.329 |

| 63 | 相模原 | 83 | +7.792 |

| 64 | 旭川 | 83 | -1.19 |

| 65 | 徳島 | 82 | -6.818 |

| 66 | 川口 | 82 | |

| 67 | 八戸 | 79 | +2.597 |

| 68 | 西宮 | 78 | -2.5 |

| 69 | 広島 | 78 | -12.36 |

| 70 | 大阪 | 76 | -6.173 |

| 71 | 函館 | 74 | -15.91 |

| 72 | 枚方 | 73 | -7.595 |

| 73 | 青森 | 71 | -8.974 |

| 74 | 岐阜 | 70 | -24.73 |

| 75 | 鹿児島 | 69 | -30.3 |

| 76 | 松阪 | 69 | -25.81 |

| 77 | 浦安 | 67 | -10.67 |

| 78 | 福山 | 65 | -9.722 |

| 79 | 奈良 | 63 | -8.696 |

| 80 | 東大阪 | 62 | -3.125 |

| 81 | 大津 | 61 | -39.6 |

詳細なデータとグラフ

イワシの小売価格の相場と推移

2025年5月現在、イワシ100gあたりの全国平均価格は94.85円で、低価格な大衆魚の代表格として位置付けられています。ただし、都市別では価格差が顕著で、最も高い那覇市は194円と、全国平均の約2倍に達しています。

以下に上位都市を並べると、

-

那覇:194円

-

所沢:127円(前年比+42.7%)

-

藤沢:126円

-

高知:125円(+48.81%)

-

府中・宇部:122円といった顔ぶれで、都市部や水産物消費の多い地域、地理的に輸送が必要な地域で高価格が観察されます。

都市別価格の傾向

那覇(194円)

沖縄県は本州からの輸送コストがかかる上、生鮮魚の地元供給が限られており、加工・冷凍品を含めて価格が高めに。イワシは比較的消費量が少なく、需要の低さゆえの高値安定とも考えられます。

所沢・府中・藤沢(関東圏)

内陸部や都市部では、流通経路の複雑さや小売店の価格競争によって価格が不安定。所沢の+42.7%という急上昇は、局所的な供給不足や天候・漁獲量の不安定さが影響した可能性があります。

高知(125円/前年比+48.81%)

高知は水産物の供給拠点である1方、イワシは地元での消費より加工・出荷用に回されがちであり、地元市場に回る量が少ないことで価格が高騰したと推察されます。

宇部(122円/-7.576%)

数少ない価格下落都市。地元スーパーの競争や販売促進策により、仕入れコストよりも販売価格を抑えた動きが見られる可能性があります。

過去の推移と価格上昇の背景

全国平均は前年同月比で+5.685%と、近年の他の魚種や畜肉類に比べれば穏やかな上昇幅です。ただし、都市によっては30〜50%の急上昇が発生しており、以下の要因が影響しています:

-

漁獲量の減少傾向:イワシは年ごとの資源変動が大きく、特に近年は天候異変や海水温上昇による漁獲量不安が頻発。

-

輸送・流通コストの上昇:燃油代、冷蔵輸送、人件費の上昇により、小売価格に転嫁。

-

国内加工用から輸出志向へのシフト:水産加工業界の輸出拡大により、国内向けの鮮魚供給が減少。

-

健康志向と家庭調理の増加:EPAやDHAを含む青魚としての健康価値が見直され、内食需要が増加。

イワシの生産と供給の特徴

日本における主要水揚げ地

-

千葉県(銚子)や静岡県、長崎県、北海道などで多く漁獲されます。

-

まき網漁業が主流で、漁獲量は年によって大きく変動するのが特徴です。

生鮮と加工のバランス

-

漁獲直後に加工品(煮干し、干物、缶詰)に回る割合が多く、生鮮品は1部に限られる。

-

都市部や内陸では、冷凍や輸送処理により鮮度保持コストがかさむ=価格上昇につながります。

今後の展望と都市間格差の行方

今後の価格動向は以下の要素に左右されます:

-

資源の自然回復・漁獲制限緩和による供給安定化

-

円安や国際需給による原料価格の変動

-

内食志向・魚食回帰の持続性

-

低価格を維持するスーパーの企業努力

都市ごとの価格差は、流通網・消費文化・販売政策の違いによって継続する可能性が高く、特に那覇のような地域は長期的に高値が定着することが予想されます。

コメント