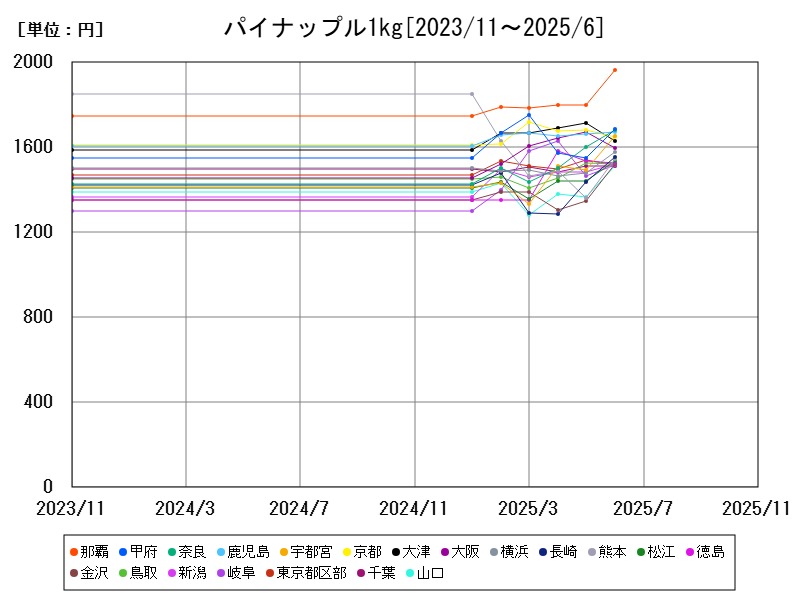

2025年5月のパイナップル1kgの全国平均価格は1,452円で、那覇や大津、京都などで特に高値を示しています。価格高騰の背景には輸入コストや物流費の上昇、健康志向による需要増加があり、国内生産は沖縄が中心ながら輸入依存が強い状況です。今後も輸入安定化と物流改善が価格安定の鍵となります。

都市別のパイナップル1kgの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 1470 | ||

| 1 | 那覇 | 1966 | |

| 2 | 甲府 | 1688 | |

| 3 | 奈良 | 1683 | |

| 4 | 鹿児島 | 1670 | |

| 5 | 宇都宮 | 1653 | |

| 6 | 京都 | 1649 | |

| 7 | 大津 | 1629 | |

| 8 | 大阪 | 1595 | |

| 9 | 横浜 | 1580 | |

| 10 | 長崎 | 1555 | |

| 11 | 熊本 | 1546 | |

| 12 | 松江 | 1536 | |

| 13 | 徳島 | 1528 | |

| 14 | 金沢 | 1523 | |

| 15 | 鳥取 | 1522 | |

| 16 | 新潟 | 1520 | |

| 17 | 岐阜 | 1517 | |

| 18 | 東京都区部 | 1516 | |

| 19 | 山口 | 1510 | |

| 20 | 千葉 | 1510 | |

| 21 | 広島 | 1457 | |

| 22 | 名古屋 | 1456 | |

| 23 | 岡山 | 1447 | |

| 24 | 福岡 | 1444 | |

| 25 | 宮崎 | 1444 | |

| 26 | 福井 | 1441 | |

| 27 | 佐賀 | 1421 | |

| 28 | 青森 | 1411 | |

| 29 | 神戸 | 1408 | |

| 30 | 静岡 | 1403 | |

| 31 | 水戸 | 1401 | |

| 32 | さいたま | 1400 | |

| 33 | 福島 | 1398 | |

| 34 | 盛岡 | 1395 | |

| 35 | 津 | 1379 | |

| 36 | 仙台 | 1377 | |

| 37 | 前橋 | 1356 | |

| 38 | 大分 | 1355 | |

| 39 | 和歌山 | 1334 | |

| 40 | 山形 | 1328 | |

| 41 | 秋田 | 1326 | |

| 42 | 長野 | 1322 | |

| 43 | 富山 | 1319 | |

| 44 | 高松 | 1308 | |

| 45 | 札幌 | 1303 | |

| 46 | 高知 | 1298 | |

| 47 | 松山 | 1248 |

詳細なデータとグラフ

パイナップルの小売価格の相場と推移

2025年5月時点でのパイナップル1kgの全国平均小売価格は1,452円です。都市別に見ると、価格が特に高いのは那覇の1,800円を筆頭に、大津(1,714円)、京都(1,682円)、大阪(1,670円)、鹿児島(1,661円)などが続きます。これらの都市は全国平均を大きく上回る水準となっており、都市ごとの価格差が顕著です。

都市別の価格傾向とその背景

沖縄・那覇の価格動向

那覇は日本国内におけるパイナップルの主要産地である沖縄に位置しながらも、価格が最も高い傾向にあります。これは観光地としての物価上昇や、地元消費の増加、輸送や流通コストの影響が複合的に作用しているためと考えられます。

大津や京都、大阪の関西圏

大津・京都・大阪など関西圏の都市は、輸入果物の流通が盛んでありながらも、都心の需要や物価の上昇が価格に反映されています。また高級スーパーや専門店での販売も多く、1般スーパーとの差が価格差となっています。

中部から関東地方の価格傾向

津、奈良、名古屋、甲府、さいたまといった中部・関東近辺の都市では、平均的な価格帯ですが、それでも全国平均よりはやや高い水準です。物流網の充実により比較的安定した供給があるものの、需要の増加により価格はやや上昇傾向です。

価格高騰の要因

輸入コストの上昇

パイナップルは国内生産が限定的で、大半はフィリピンやタイ、台湾など海外からの輸入に依存しています。これらの産地の天候不順や輸送コスト上昇、世界的な燃料価格高騰が価格に影響を及ぼしています。

物流と流通の複雑化

特に沖縄のような島嶼地域や、関西以西の地域では輸送費が高めであることが価格に反映されやすいです。また輸送経路の混雑やコンテナ不足が物流コストを押し上げています。

需要の増加と消費者の嗜好変化

健康志向やトレンドの影響で、パイナップルをはじめとしたトロピカルフルーツの人気が高まり、需要増加が価格を押し上げています。加工品需要も増加傾向にあります。

パイナップルの生産の特徴と流通構造

国内生産の現状

日本国内でのパイナップル生産は主に沖縄県が中心ですが、年間生産量は輸入量に比べて極めて小さいため、国内消費の大部分は輸入品に依存しています。

輸入と流通の構造

輸入パイナップルは主要港から全国各地の卸売市場を経て、スーパーや専門店へ供給されます。品質や鮮度を保つための冷蔵技術や輸送方法の進化も価格形成に影響を与えています。

品質の多様化

1般的な生食用に加え、加工用や業務用のパイナップルも多様化しており、用途によって価格に幅が出ています。オーガニックや特別栽培品はさらに高価となる傾向です。

今後の展望と課題

-

輸入国の生産安定化と物流改善が価格安定の鍵となります。

-

国内生産拡大は気候条件などの制約から難しいため、輸入依存は継続する見込みです。

-

健康志向の高まりを背景に需要は拡大が期待される1方、価格上昇が消費抑制要因にもなり得ます。

-

持続可能な輸入や地産地消推進のバランスが今後の課題となります。

コメント