2025年3月時点のみかん1kgの全国平均価格は1151円で、前年同月比約22.86%の大幅な価格上昇が見られます。特に高知の上昇率は60%以上に達し、富山や八王子、前橋も30%以上増加。価格高騰は気候変動による生産減少や物流コスト上昇、農業資材の高騰が主因です。みかんは国内温暖地が主産地で、国内生産の気象変動が価格に大きく影響しています。

都市別のみかん1kgの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 1151 | +22.86 | |

| 1 | 富山 | 1398 | +33.52 |

| 2 | 松阪 | 1390 | +21.82 |

| 3 | 八王子 | 1375 | +36.68 |

| 4 | 前橋 | 1374 | +35.1 |

| 5 | 長岡 | 1348 | +30.62 |

| 6 | 高知 | 1331 | +60.55 |

| 7 | 金沢 | 1331 | +40.4 |

| 8 | 宇都宮 | 1330 | +10.19 |

| 9 | 名古屋 | 1318 | +16.23 |

| 10 | 岐阜 | 1317 | +26.27 |

| 11 | 豊橋 | 1305 | |

| 12 | 大津 | 1301 | +37.96 |

| 13 | 宮崎 | 1298 | +54.34 |

| 14 | 立川 | 1296 | +9.552 |

| 15 | 川崎 | 1294 | +16.47 |

| 16 | 福井 | 1272 | +33.05 |

| 17 | 新潟 | 1272 | +27.84 |

| 18 | 甲府 | 1270 | +23.66 |

| 19 | 相模原 | 1266 | +13.95 |

| 20 | 福島 | 1263 | +25.67 |

| 21 | 旭川 | 1258 | +36.29 |

| 22 | 松江 | 1257 | +38.28 |

| 23 | 日立 | 1254 | +30.9 |

| 24 | 鳥取 | 1249 | +25.78 |

| 25 | 松山 | 1246 | +47.81 |

| 26 | 郡山 | 1241 | +17.41 |

| 27 | 札幌 | 1238 | +19.5 |

| 28 | 浦安 | 1233 | +8.922 |

| 29 | 津 | 1233 | +34.31 |

| 30 | 八戸 | 1232 | +13.65 |

| 31 | 西宮 | 1231 | +11.5 |

| 32 | 京都 | 1229 | +25.03 |

| 33 | 千葉 | 1228 | +19.8 |

| 34 | さいたま | 1215 | +20.54 |

| 35 | 川口 | 1208 | +27.97 |

| 36 | 小山 | 1191 | +10.79 |

| 37 | 浜松 | 1190 | +9.982 |

| 38 | 山形 | 1180 | +21.52 |

| 39 | 今治 | 1177 | +26.7 |

| 40 | 大阪 | 1165 | +15.81 |

| 41 | 所沢 | 1164 | +16.52 |

| 42 | 福岡 | 1152 | +31.81 |

| 43 | 東京都区部 | 1151 | +10.04 |

| 44 | 神戸 | 1146 | +18.27 |

| 45 | 松本 | 1143 | +18.2 |

| 46 | 伊丹 | 1140 | +17.28 |

| 47 | 那覇 | 1137 | +15.78 |

| 48 | 長崎 | 1136 | +57.12 |

| 49 | 柏 | 1135 | |

| 50 | 青森 | 1134 | +3.279 |

| 51 | 府中 | 1127 | +16.19 |

| 52 | 函館 | 1124 | +9.552 |

| 53 | 北九州 | 1117 | +28.98 |

| 54 | 長野 | 1108 | +12.72 |

| 55 | 広島 | 1108 | +29.89 |

| 56 | 横浜 | 1107 | +14.36 |

| 57 | 堺 | 1090 | +23.86 |

| 58 | 姫路 | 1083 | +36.57 |

| 59 | 仙台 | 1073 | -0.464 |

| 60 | 秋田 | 1066 | -1.751 |

| 61 | 岡山 | 1054 | +23.13 |

| 62 | 枚方 | 1040 | +17.51 |

| 63 | 奈良 | 1036 | +21.31 |

| 64 | 熊本 | 1029 | +40.77 |

| 65 | 熊谷 | 1014 | -8.566 |

| 66 | 藤沢 | 1013 | |

| 67 | 鹿児島 | 1012 | +23.72 |

| 68 | 和歌山 | 996 | +20.14 |

| 69 | 宇部 | 993 | +29.8 |

| 70 | 大分 | 973 | +88.57 |

| 71 | 富士 | 972 | +18.25 |

| 72 | 高松 | 958 | +31.23 |

| 73 | 東大阪 | 951 | +5.432 |

| 74 | 水戸 | 948 | +48.36 |

| 75 | 佐世保 | 940 | +68.46 |

| 76 | 徳島 | 928 | +45.45 |

| 77 | 山口 | 918 | +17.54 |

| 78 | 佐賀 | 902 | +42.27 |

| 79 | 福山 | 876 | +17.58 |

| 80 | 静岡 | 826 | +15.2 |

| 81 | 盛岡 | 634 | +18.73 |

詳細なデータとグラフ

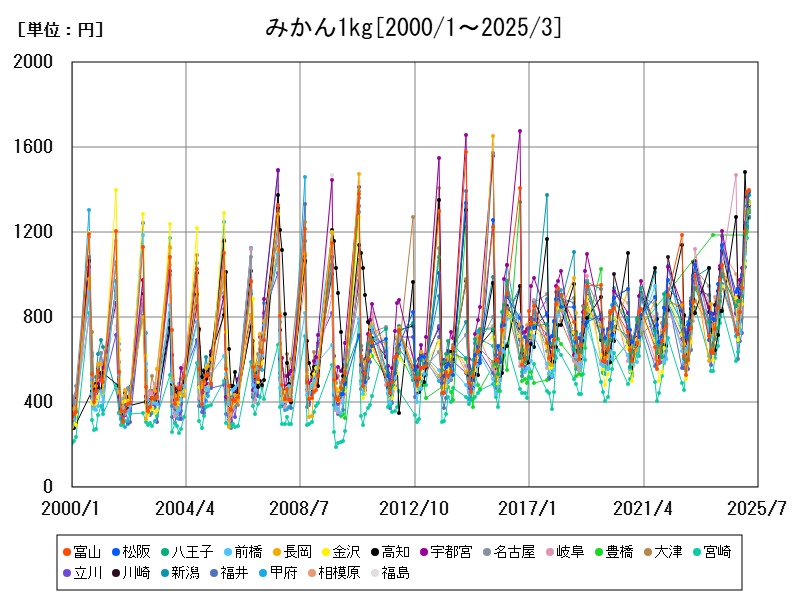

みかんの小売価格の相場と推移

2025年3月時点でのみかん1kgの全国平均小売価格は1151円となっています。2000年以降の長期データを見ると、近年特に価格が上昇傾向にあり、前年同月比では全国平均で約+22.86%の増加と大幅な価格高騰が見られます。これは過去の数年間と比較しても急激な伸びであり、みかんの価格形成に影響を与える要因が強まっていることを示しています。

都市別の価格ランキングと特徴

みかんの小売価格が高い上位10都市は以下の通りです。

| 順位 | 都市名 | 価格(円) | 前年同月比増減率 |

|---|---|---|---|

| 1 | 富山 | 1398 | +33.52% |

| 2 | 松阪 | 1390 | +21.82% |

| 3 | 8王子 | 1375 | +36.68% |

| 4 | 前橋 | 1374 | +35.10% |

| 5 | 長岡 | 1348 | +30.62% |

| 6 | 高知 | 1331 | +60.55% |

| 7 | 金沢 | 1331 | +40.40% |

| 8 | 宇都宮 | 1330 | +10.19% |

| 9 | 名古屋 | 1318 | +16.23% |

| 10 | 岐阜 | 1317 | +26.27% |

地域ごとの傾向

-

高知では前年から約60%の大幅増と突出しており、全国で最も価格上昇率が高い都市です。

-

関東圏の8王子、前橋、北陸の富山、金沢でも30%以上の上昇が目立ちます。

-

東北の長岡、中部の松阪や名古屋でも20%以上の増加が見られます。

-

宇都宮のみ上昇率が10%台前半で他に比べ控えめです。

-

全体的に都市間で価格差は小さく、全国的に価格上昇が共通しています。

みかん価格高騰の主な原因

-

生産量の減少近年の気候変動や台風被害、異常気象が生産量を減少させ、供給不足が価格上昇の大きな要因となっています。

-

輸送費の増加燃料価格高騰と人手不足による物流コスト上昇が、価格に転嫁されています。特に地方産地から都市部への輸送コストが高騰しています。

-

消費需要の変化健康志向の高まりにより、ビタミン豊富なみかんの需要が増加。これが需要側の価格押し上げ圧力となっています。

-

農業資材の価格上昇肥料や農薬の価格高騰も生産コストを押し上げており、結果的に小売価格に反映されています。

みかんの生産の特徴と地域性

-

みかんは主に温暖な気候を好み、愛媛県、和歌山県、静岡県、高知県などが主要生産地として知られています。

-

収穫時期は秋から冬にかけてであり、季節要因が価格変動に影響します。

-

産地からの距離が遠い都市ほど輸送費が高く、地方価格が高くなる傾向がありますが、今回のデータでは都市別の価格差は限定的です。

-

国内生産が中心であるため、国内の気象条件や農業環境が価格形成に大きく影響します。

今後の展望と課題

-

気候変動への対応策強化が急務であり、生産の安定化が価格の安定に直結します。

-

輸送効率向上や地域間連携による物流コストの抑制も重要な課題です。

-

持続可能な農業経営と消費者ニーズへの対応が長期的な価格安定に寄与します。

-

価格上昇は消費者の購買意欲にも影響するため、適正価格維持が求められます。

コメント