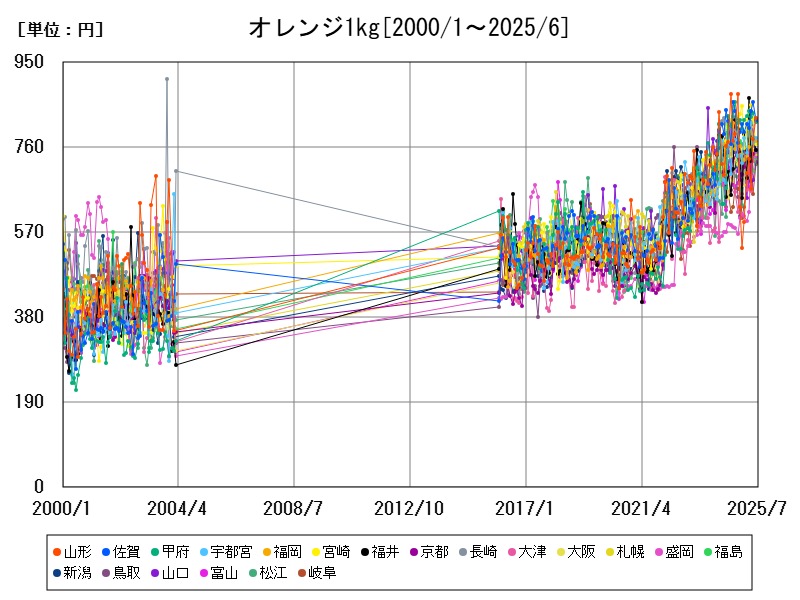

2025年5月のオレンジ1kgの全国平均価格は707.8円で前年同月比は+1.27%。富山や甲府、さいたまなど中部・関東・北陸で20%以上の価格上昇が顕著。一方、九州の佐賀・宮崎は安定した推移。天候不順や物流費増加、為替変動が価格高騰の主因。主な生産地は九州と中部で、輸入品との競合も価格形成に影響している。

都市別のオレンジ1kgの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 700.1 | -1.438 | |

| 1 | 山形 | 825 | +6.865 |

| 2 | 佐賀 | 820 | +0.244 |

| 3 | 甲府 | 816 | -1.568 |

| 4 | 宇都宮 | 780 | -0.128 |

| 5 | 福岡 | 774 | +4.595 |

| 6 | 宮崎 | 768 | -4.715 |

| 7 | 福井 | 755 | +7.092 |

| 8 | 京都 | 753 | -0.921 |

| 9 | 長崎 | 752 | -4.93 |

| 10 | 大津 | 750 | -0.133 |

| 11 | 大阪 | 748 | +15.61 |

| 12 | 札幌 | 745 | -6.642 |

| 13 | 盛岡 | 738 | +25.3 |

| 14 | 福島 | 736 | -11.11 |

| 15 | 新潟 | 735 | -1.342 |

| 16 | 鳥取 | 728 | +3.116 |

| 17 | 山口 | 728 | +1.534 |

| 18 | 富山 | 727 | +2.539 |

| 19 | 松江 | 724 | -0.686 |

| 20 | 静岡 | 723 | -2.165 |

| 21 | 岐阜 | 723 | +9.712 |

| 22 | 広島 | 722 | +4.942 |

| 23 | 松山 | 720 | -4.636 |

| 24 | 千葉 | 717 | +15.46 |

| 25 | 金沢 | 710 | +13.78 |

| 26 | 東京都区部 | 710 | -2.74 |

| 27 | 青森 | 702 | -0.142 |

| 28 | 名古屋 | 694 | +0.872 |

| 29 | 岡山 | 690 | -7.507 |

| 30 | 津 | 680 | +1.341 |

| 31 | 那覇 | 675 | +1.81 |

| 32 | 横浜 | 670 | -7.586 |

| 33 | 仙台 | 662 | -5.158 |

| 34 | 高松 | 660 | +5.096 |

| 35 | 秋田 | 657 | -2.086 |

| 36 | 徳島 | 648 | -2.115 |

| 37 | 前橋 | 646 | -11.63 |

| 38 | 熊本 | 645 | -9.537 |

| 39 | 鹿児島 | 631 | +0.638 |

| 40 | 高知 | 628 | -11.42 |

| 41 | 奈良 | 628 | -15.02 |

| 42 | 大分 | 627 | -7.794 |

| 43 | 和歌山 | 615 | |

| 44 | 長野 | 607 | -14.14 |

| 45 | さいたま | 595 | -9.437 |

| 46 | 神戸 | 570 | -20.17 |

| 47 | 水戸 | 547 | -8.833 |

詳細なデータとグラフ

オレンジの小売価格の相場と推移

2025年5月時点のオレンジ1kgの全国平均小売価格は707.8円となっています。2000年からの長期データを見ると、価格は概ね緩やかな上昇傾向にありますが、直近の前年同月比では約+1.27%の小幅な増加にとどまっています。安定した価格推移の背景には、生産の安定化や輸入品の供給も影響しています。

都市別の価格ランキングと傾向

オレンジ1kgの小売価格が高い都市の上位は以下の通りです。

| 順位 | 都市名 | 価格(円) | 前年同月比増減率 |

|---|---|---|---|

| 1 | 佐賀 | 862 | +2.133% |

| 2 | 甲府 | 837 | +24.93% |

| 3 | 宮崎 | 823 | +6.194% |

| 4 | 富山 | 810 | +30.86% |

| 5 | 松山 | 804 | +3.209% |

| 6 | 福井 | 782 | +20.31% |

| 7 | 福岡 | 781 | +11.89% |

| 8 | 新潟 | 781 | -1.513% |

| 9 | さいたま | 781 | +22.22% |

| 10 | 静岡 | 780 | +7.586% |

地域別の特徴

-

北陸の富山や福井は前年からの価格上昇が特に大きく、30%以上の増加を示しています。

-

甲府やさいたまも20%以上の増加が見られ、中部から関東の都市での価格高騰が顕著です。

-

佐賀や宮崎など9州の都市は穏やかな上昇傾向で、安定した価格推移を保っています。

-

新潟のみ前年割れで約1.5%減少しており、価格の地域差が存在します。

価格高騰の主な要因

-

天候変動と生産量の変動異常気象による収穫量減少や品質低下が供給を抑制し、価格上昇を促進。

-

輸入オレンジとの競合と為替変動国内生産に加え輸入品も多いが、円安などの影響で輸入コストが上昇し価格を押し上げる。

-

物流費の増加燃料高騰や人手不足による輸送コスト増が最終価格に反映。

-

消費者の健康志向の高まりビタミン豊富なオレンジの需要が増加し、価格維持を支えている。

オレンジの生産の特徴

-

主な生産地は9州(宮崎、佐賀など)や中部(甲府など)で、温暖な気候を生かした栽培が行われています。

-

栽培は比較的安定しており、年間を通じて複数品種の収穫が可能。

-

生産の多くは露地栽培であり、自然条件に左右されやすい。

-

国内生産の他に輸入品が多く流通し、価格形成に影響を与えている。

今後の展望と課題

-

気候変動に対する耐性強化や災害対策が必要不可欠。

-

輸入依存の軽減と国内生産の強化が重要。

-

地域ブランド化や付加価値商品の開発で差別化を図る動きが期待される。

-

消費者の多様化するニーズに対応し、価格競争力の維持が課題となる。

コメント