2025年5月の干ししいたけ100gの全国平均価格は1941円。郡山や新潟、鳥取などで大幅な価格上昇が見られ、前年同月比平均17.45%増となった。主な原因は原木栽培のコスト増加、気候変動による収穫量減少、物流費の高騰、健康志向の高まり。今後は生産技術の改善と気候変動対策が価格安定の鍵となる。

都市別の干ししいたけ100gの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 1972 | +18.76 | |

| 1 | 郡山 | 3665 | +51.95 |

| 2 | 藤沢 | 2870 | |

| 3 | 熊谷 | 2870 | +48.09 |

| 4 | 柏 | 2870 | |

| 5 | 鳥取 | 2723 | +20.65 |

| 6 | 佐賀 | 2683 | +11.01 |

| 7 | 新潟 | 2567 | +70.11 |

| 8 | 高松 | 2536 | +49.09 |

| 9 | 東京都区部 | 2526 | +17.87 |

| 10 | 相模原 | 2513 | +18.37 |

| 11 | 川崎 | 2513 | +18.37 |

| 12 | 小山 | 2510 | +94.57 |

| 13 | 堺 | 2506 | +24.61 |

| 14 | 甲府 | 2471 | +76.75 |

| 15 | 浜松 | 2311 | +31.61 |

| 16 | 熊本 | 2303 | +36.84 |

| 17 | 水戸 | 2262 | +16.6 |

| 18 | 豊橋 | 2246 | |

| 19 | 千葉 | 2178 | +16.85 |

| 20 | 西宮 | 2150 | +14.36 |

| 21 | 岡山 | 2146 | +16.06 |

| 22 | 高知 | 2109 | +30.67 |

| 23 | 今治 | 2100 | +12.48 |

| 24 | 富山 | 2095 | +16.65 |

| 25 | さいたま | 2086 | +4.93 |

| 26 | 徳島 | 2079 | +39.72 |

| 27 | 山形 | 2046 | +53.37 |

| 28 | 盛岡 | 2045 | +27.81 |

| 29 | 横浜 | 2044 | +13.12 |

| 30 | 府中 | 2026 | +17.52 |

| 31 | 金沢 | 2018 | +36.81 |

| 32 | 神戸 | 2018 | +15.45 |

| 33 | 大阪 | 1993 | +10.91 |

| 34 | 京都 | 1991 | +13.9 |

| 35 | 青森 | 1990 | +25.95 |

| 36 | 広島 | 1988 | +5.745 |

| 37 | 前橋 | 1981 | +16.87 |

| 38 | 大分 | 1980 | +27.99 |

| 39 | 大津 | 1967 | +14.96 |

| 40 | 浦安 | 1938 | +12.54 |

| 41 | 松本 | 1938 | +10.11 |

| 42 | 枚方 | 1913 | +14.35 |

| 43 | 福山 | 1909 | |

| 44 | 津 | 1896 | -3.413 |

| 45 | 秋田 | 1891 | +66.61 |

| 46 | 八王子 | 1883 | +11.09 |

| 47 | 名古屋 | 1877 | +26.06 |

| 48 | 福岡 | 1865 | +21.1 |

| 49 | 東大阪 | 1830 | +13.38 |

| 50 | 姫路 | 1830 | +13.38 |

| 51 | 伊丹 | 1830 | +13.38 |

| 52 | 山口 | 1798 | +9.367 |

| 53 | 奈良 | 1789 | +33.11 |

| 54 | 静岡 | 1788 | +20.73 |

| 55 | 川口 | 1786 | +3.476 |

| 56 | 長岡 | 1763 | +21.84 |

| 57 | 福井 | 1760 | +7.514 |

| 58 | 佐世保 | 1757 | +11.41 |

| 59 | 仙台 | 1756 | +16.83 |

| 60 | 松山 | 1753 | +7.678 |

| 61 | 北九州 | 1745 | +24.38 |

| 62 | 長野 | 1743 | +27.69 |

| 63 | 所沢 | 1715 | |

| 64 | 岐阜 | 1643 | +7.036 |

| 65 | 旭川 | 1613 | -20.93 |

| 66 | 宇部 | 1613 | +12.56 |

| 67 | 札幌 | 1610 | -7.418 |

| 68 | 宇都宮 | 1583 | -10.36 |

| 69 | 鹿児島 | 1569 | +17.18 |

| 70 | 函館 | 1567 | +36.86 |

| 71 | 富士 | 1541 | -7.28 |

| 72 | 松江 | 1531 | +7.59 |

| 73 | 八戸 | 1508 | +7.714 |

| 74 | 立川 | 1402 | +30.3 |

| 75 | 長崎 | 1400 | -19.82 |

| 76 | 宮崎 | 1381 | +28.35 |

| 77 | 那覇 | 1368 | -9.404 |

| 78 | 福島 | 1368 | +9.004 |

| 79 | 和歌山 | 1247 | +15.89 |

| 80 | 松阪 | 1182 | -1.336 |

| 81 | 日立 | 856 | -52.18 |

詳細なデータとグラフ

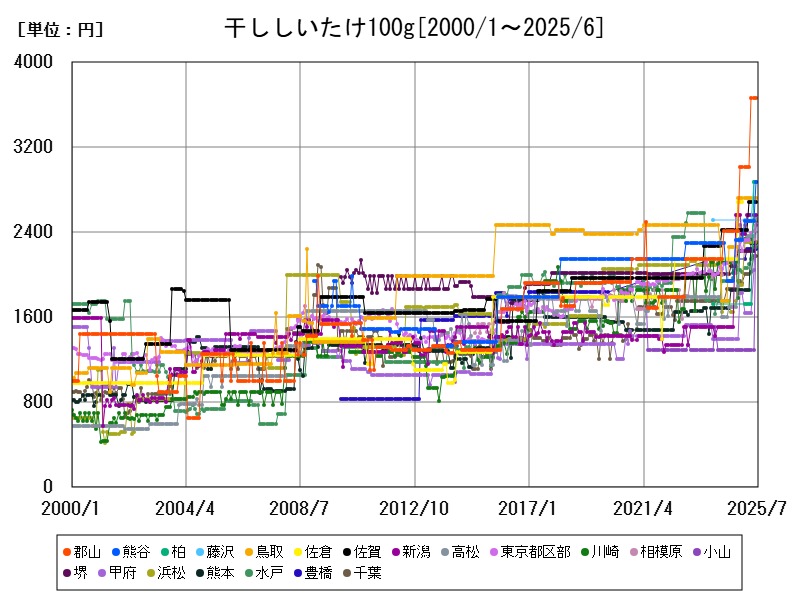

干ししいたけの小売価格の相場と推移

2025年5月時点の干ししいたけ100gの全国平均小売価格は1941円です。2000年から2025年までの約25年間で、干ししいたけは高級食材としての価値が安定しており、特に近年では価格が上昇傾向にあります。前年同月比では全国平均で約17.45%の大幅な価格上昇を記録しており、干ししいたけ市場における価格高騰の傾向が鮮明になっています。

都市別の価格ランキングと特徴

干ししいたけ100gの小売価格が高い都市上位10は以下の通りです。

| 順位 | 都市名 | 価格(円) | 前年同月比増減率 |

|---|---|---|---|

| 1 | 郡山 | 3665 | +51.95% |

| 2 | 藤沢 | 2870 | データなし |

| 3 | 柏 | 2870 | データなし |

| 4 | 鳥取 | 2723 | +55.33% |

| 5 | 佐賀 | 2683 | +11.01% |

| 6 | 新潟 | 2567 | +70.11% |

| 7 | 川崎 | 2513 | +18.37% |

| 8 | 熊谷 | 2510 | +29.51% |

| 9 | 東京都区部 | 2412 | +14.48% |

| 10 | 高松 | 2365 | +47.26% |

地域ごとの傾向

-

東北の郡山は価格と伸び率が特に高く、需要が急増している様子がうかがえます。

-

中部・北陸の新潟も70%以上の大幅増加で注目されます。

-

関東圏の柏、川崎、熊谷、東京都区部は価格が高い水準で安定していますが、上昇率はやや控えめ。

-

西日本の鳥取、佐賀、高松も高価格で伸び率が顕著です。

干ししいたけ価格高騰の原因

-

原材料の価格上昇干ししいたけは原木栽培で育てられ、原木の確保や管理コストが増加していることが大きな要因です。

-

気候変動の影響天候不順や湿度管理の難しさから収穫量が減少し、供給不足となっています。

-

輸送コストの上昇燃料費や物流コストの増加が販売価格に転嫁されています。

-

健康志向の高まり免疫力強化や健康食材としての需要が増加し、市場価格が押し上げられています。

-

生産地の限定性干ししいたけの生産は特定地域に偏り、地域によっては原材料確保が難しく価格差が生じやすい。

干ししいたけの生産・流通の特徴

-

原木栽培が主流で、木の種類や品質によって味や香りが変わるため高品質品は高値で取引される。

-

長期間の乾燥工程が必要で生産効率は低めだが保存性が高く、季節変動に影響されにくい。

-

国内生産量は減少傾向にあり、輸入品との競合もあるが国内産の信頼性が高い。

-

流通は専門店や高級スーパー、ネット販売が中心で、消費者の嗜好により価格が変動。

今後の展望と課題

-

価格高騰の持続可能性高価格が続くと需要の抑制や代替品へのシフトが懸念されるため、適正価格維持が課題。

-

生産技術の革新品質を保ちつつ生産効率を上げる技術開発が必要。

-

気候変動対策安定した収穫を支えるための環境管理技術の強化が求められる。

-

販路拡大と付加価値向上新たな市場開拓や加工品開発により需要拡大を図る動きが期待される。

コメント