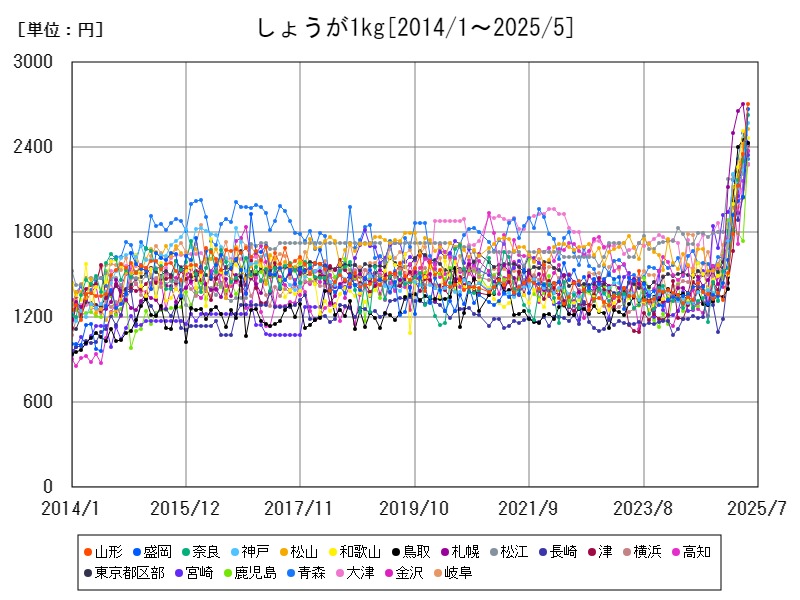

2025年5月のしょうが1kgの全国平均価格は2,165円で、前年から約57.5%の大幅上昇。山形や長崎、盛岡、神戸など全国主要都市で高騰が顕著。価格上昇は気候変動による生育不良や農業資材・物流費の高騰、国内生産量不足が主因。耐候性品種の開発や省力化技術導入による安定生産と流通効率化が今後の課題。

都市別のしょうが1kgの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 2186 | +59.57 | |

| 1 | 松山 | 2809 | +83.59 |

| 2 | 鳥取 | 2611 | +99.47 |

| 3 | 奈良 | 2592 | +104.9 |

| 4 | 宇都宮 | 2560 | +100.5 |

| 5 | 神戸 | 2558 | +95.57 |

| 6 | 横浜 | 2493 | +73.73 |

| 7 | 盛岡 | 2482 | +75.28 |

| 8 | 山形 | 2450 | +85.47 |

| 9 | 札幌 | 2443 | +62 |

| 10 | 松江 | 2429 | +41.39 |

| 11 | 津 | 2419 | +66.71 |

| 12 | 和歌山 | 2417 | +61.24 |

| 13 | 仙台 | 2403 | +111.5 |

| 14 | 宮崎 | 2396 | +91.68 |

| 15 | 東京都区部 | 2373 | +59.91 |

| 16 | 那覇 | 2343 | +51.85 |

| 17 | 大津 | 2337 | +51.26 |

| 18 | 岐阜 | 2311 | +29.76 |

| 19 | 青森 | 2274 | +36.58 |

| 20 | 福島 | 2231 | +54.61 |

| 21 | 高知 | 2217 | +76.23 |

| 22 | 長崎 | 2194 | +81.62 |

| 23 | 名古屋 | 2188 | +58.32 |

| 24 | 富山 | 2183 | +59.34 |

| 25 | 福井 | 2162 | +50.98 |

| 26 | 長野 | 2155 | +70.22 |

| 27 | 千葉 | 2136 | +51.49 |

| 28 | 京都 | 2133 | +51.81 |

| 29 | 鹿児島 | 2131 | +67.01 |

| 30 | 大阪 | 2102 | +53.88 |

| 31 | さいたま | 2097 | +45.32 |

| 32 | 岡山 | 2083 | +72.29 |

| 33 | 甲府 | 2073 | +99.71 |

| 34 | 佐賀 | 2055 | +41.63 |

| 35 | 徳島 | 2051 | +44.33 |

| 36 | 高松 | 2000 | +51.4 |

| 37 | 金沢 | 1998 | +43.64 |

| 38 | 福岡 | 1953 | +60.21 |

| 39 | 広島 | 1943 | +38 |

| 40 | 大分 | 1941 | +31.59 |

| 41 | 山口 | 1866 | +46.47 |

| 42 | 新潟 | 1838 | +25.8 |

| 43 | 前橋 | 1817 | +45.71 |

| 44 | 秋田 | 1810 | +43.31 |

| 45 | 静岡 | 1762 | +26.58 |

| 46 | 熊本 | 1534 | +34.44 |

| 47 | 水戸 | 1378 | +42.06 |

詳細なデータとグラフ

しょうがの小売価格の相場と推移

2025年5月時点で、しょうが1kgの全国平均小売価格は2,165円となっています。前年同月比では平均で57.47%もの大幅な価格上昇が見られ、特に山形市(+101.9%)、長崎市(+103.5%)、盛岡市(+96.83%)、神戸市(+98.31%)など多くの都市で2倍近い高騰が目立ちます。このような急激な価格変動は、農産物としてのしょうがの特性と近年の市場状況を反映しています。

都市別価格ランキングと地域特性

-

山形市(2,709円)、盛岡市(2,673円)、奈良市(2,625円)、神戸市(2,574円)、松山市(2,526円)が価格の上位を占めています。

-

和歌山市(2,469円)、鳥取市(2,428円)、札幌市(2,427円)、松江市(2,424円)、長崎市(2,422円)も高価格帯に位置し、北から南まで全国各地で高値がついています。

-

都市ごとに価格差は大きいものの、どこも前年より大幅な価格上昇が認められ、市場全体の供給不足感が強く反映されています。

価格高騰の原因

-

近年の気候変動による栽培環境の悪化(特に豪雨や寒暖差の影響)が、しょうがの生育に大きなダメージを与え、収穫量減少と品質低下を招いています。

-

生産コストの上昇(農業資材の値上げや燃料費、人件費の高騰)に加え、流通段階での物流費増加も価格に転嫁されています。

-

国内の生産量が需要に対して不足していること、さらには輸入品の価格高騰や供給不安定も国内価格に影響を与えています。

-

しょうがは収穫期や保存性に制約があり、需給バランスが乱れやすいため、価格変動が激しくなりやすい性質を持っています。

しょうがの生産の特徴と地域差

-

山形、盛岡、奈良、神戸などは、品質の高い国内産しょうがの主な生産地として知られており、地域ブランド化も進んでいます。

-

特に寒冷地での栽培は品質に影響するため、気温変化に敏感で安定した生産が難しい面があります。

-

南西諸島や温暖地域でも生産はされるが、生育環境や収穫タイミングの違いで収量や価格に差が出やすいです。

-

近年は生産効率向上や病害虫対策などの技術進歩が進んでいる1方で、自然災害によるリスクが増大し生産の不安定化が続いています。

今後の展望と課題

-

気候変動に対応するための耐寒・耐暑性品種の開発と普及が急務であり、生産安定化が望まれています。

-

生産現場の省力化・自動化の推進によりコスト削減を図りつつ、品質管理の強化も必要です。

-

流通システムの効率化により、価格の乱高下を抑制し消費者の手に届く価格の安定化を目指すべきです。

-

消費者の健康志向の高まりに伴い、国産高品質しょうがの需要は増加傾向にあり、持続可能な生産体制構築が重要となっています。

コメント