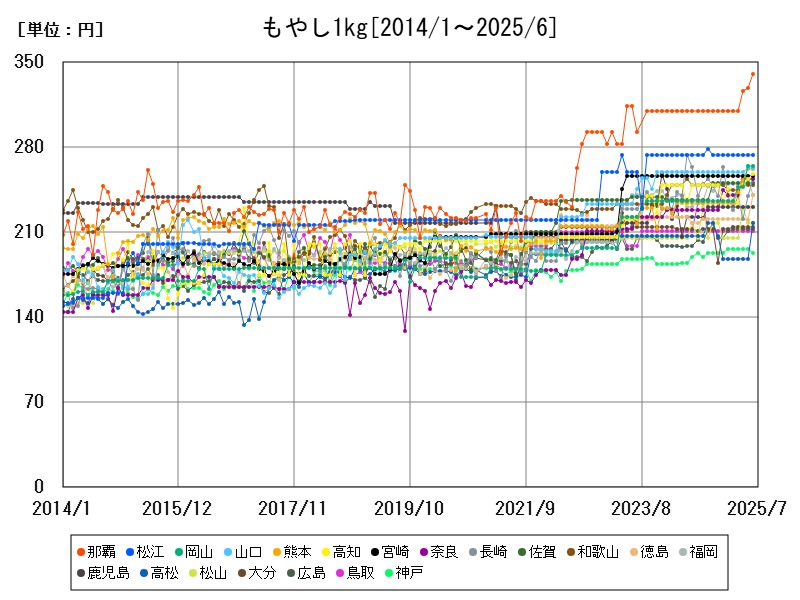

2025年5月のもやし1kgの全国平均価格は198.1円で前年より約2%上昇。那覇が329円と最も高価で、九州・中国地方の都市も価格上昇傾向にある。原料豆の価格高騰や光熱費上昇、物流コスト増加が主な要因。もやしは屋内栽培で季節影響少ないが、人件費や輸送費課題も。省エネ技術と物流改善が求められる。

都市別のもやし1kgの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 199.3 | +2.63 | |

| 1 | 那覇 | 340 | +9.677 |

| 2 | 松江 | 274 | |

| 3 | 岡山 | 265 | +12.29 |

| 4 | 山口 | 263 | +1.154 |

| 5 | 熊本 | 262 | +11.97 |

| 6 | 高知 | 258 | +3.614 |

| 7 | 宮崎 | 256 | |

| 8 | 長崎 | 254 | -3.788 |

| 9 | 奈良 | 254 | +11.4 |

| 10 | 佐賀 | 251 | +5.907 |

| 11 | 和歌山 | 249 | |

| 12 | 福岡 | 241 | +4.329 |

| 13 | 徳島 | 241 | +10.55 |

| 14 | 鹿児島 | 231 | +3.587 |

| 15 | 高松 | 218 | +5.314 |

| 16 | 松山 | 218 | |

| 17 | 大分 | 214 | +0.469 |

| 18 | 広島 | 213 | +7.035 |

| 19 | 鳥取 | 211 | |

| 20 | 神戸 | 193 | +1.579 |

| 21 | 京都 | 192 | +4.918 |

| 22 | 大阪 | 187 | +5.056 |

| 23 | 千葉 | 187 | +0.538 |

| 24 | 宇都宮 | 184 | +8.235 |

| 25 | 東京都区部 | 179 | +1.13 |

| 26 | 名古屋 | 178 | +4.094 |

| 27 | さいたま | 177 | +7.927 |

| 28 | 金沢 | 174 | +8.75 |

| 29 | 甲府 | 171 | +6.875 |

| 30 | 札幌 | 171 | +4.268 |

| 31 | 青森 | 169 | |

| 32 | 福井 | 169 | |

| 33 | 横浜 | 169 | -3.429 |

| 34 | 静岡 | 168 | +3.067 |

| 35 | 仙台 | 167 | +1.212 |

| 36 | 岐阜 | 166 | -5.682 |

| 37 | 大津 | 166 | -14.87 |

| 38 | 福島 | 163 | -5.78 |

| 39 | 山形 | 161 | |

| 40 | 津 | 156 | -1.266 |

| 41 | 富山 | 155 | |

| 42 | 前橋 | 153 | |

| 43 | 水戸 | 149 | +2.055 |

| 44 | 盛岡 | 148 | |

| 45 | 秋田 | 146 | +0.69 |

| 46 | 新潟 | 143 | -3.378 |

| 47 | 長野 | 113 | +4.63 |

詳細なデータとグラフ

もやしの小売価格の相場と推移

2025年5月のもやし1kgの全国平均価格は198.1円で、前年同月比では+2.095%の緩やかな上昇を示しています。もやしは安価な野菜の代表格であり、1般消費者にとって日常的な食材として広く利用されています。全体的に価格は比較的安定しているものの、地域ごとに価格差が存在し、1部の都市では前年よりも大幅な値上がりが見られます。

都市別の価格ランキングと特徴

2025年5月の高価格都市トップ10は以下の通りです。

| 順位 | 都市名 | 価格(円/kg) | 前年同月比増減率 |

|---|---|---|---|

| 1 | 那覇 | 329円 | +6.129% |

| 2 | 松江 | 274円 | (前年比不明) |

| 3 | 岡山 | 265円 | +12.29% |

| 4 | 山口 | 263円 | +1.154% |

| 5 | 熊本 | 262円 | +11.97% |

| 6 | 宮崎 | 256円 | (前年比不明) |

| 7 | 高知 | 254円 | +9.013% |

| 8 | 福岡 | 254円 | +9.957% |

| 9 | 奈良 | 254円 | +11.4% |

| 10 | 佐賀 | 251円 | +5.907% |

傾向分析

-

沖縄県の那覇市が最も高価で329円と、全国平均を大きく上回っています。これは離島ゆえの物流コストの高さが大きく影響しています。

-

中国地方や9州地方の都市(松江、岡山、山口、熊本、宮崎、高知、福岡、佐賀)が上位に多く含まれており、これらの地域で価格の上昇傾向が顕著です。

-

都市間の価格差は最大で約1.6倍となっており、もやしという安価な商品でも地域による価格格差が1定存在しています。

もやし価格推移の背景と高騰要因

もやしは豆類の種子を水と光の管理された環境で発芽・成長させた野菜で、生産コストが低く、短期間で収穫可能という特徴があります。しかし、近年の価格高騰の要因は以下の通りです。

-

原材料価格の上昇もやしの原料である豆(特に緑豆や大豆)の価格が国際的な穀物価格の変動や円安の影響を受けて上昇している。

-

人件費と光熱費の増加栽培に必要な温度管理や水管理のための光熱費、さらに労働者の人件費が上がっていることが生産コストを押し上げている。

-

物流コストの上昇特に離島や遠隔地では輸送費が高く、那覇などで価格が高い要因となっている。

-

需給バランスの変動健康志向の高まりでもやしの需要が安定的に推移する1方、自然災害や気象変動で原料供給に不安が生じることもある。

もやしの生産の特徴

-

もやしは屋内施設で栽培されるため、季節や天候の影響は他の野菜に比べて受けにくい。

-

生育期間は短く、数日で収穫できるため生産サイクルが速い。

-

全国に多くの生産拠点があり、地域特性に応じて種類(緑豆もやし、大豆もやしなど)も異なる。

-

生産効率を上げるため自動化や省力化技術の導入が進んでいるが、人手不足や光熱費高騰は依然として課題。

今後の課題と展望

-

原料豆の安定調達と価格抑制がもやし価格安定の鍵となる。

-

環境に配慮した省エネ技術の導入により光熱費削減を図り、持続可能な生産体制を整える必要がある。

-

輸送インフラの強化と効率化により、離島や遠隔地の価格高騰緩和も課題。

-

消費者の健康志向に対応した新商品開発や品質向上も今後の競争力向上に寄与する。

コメント