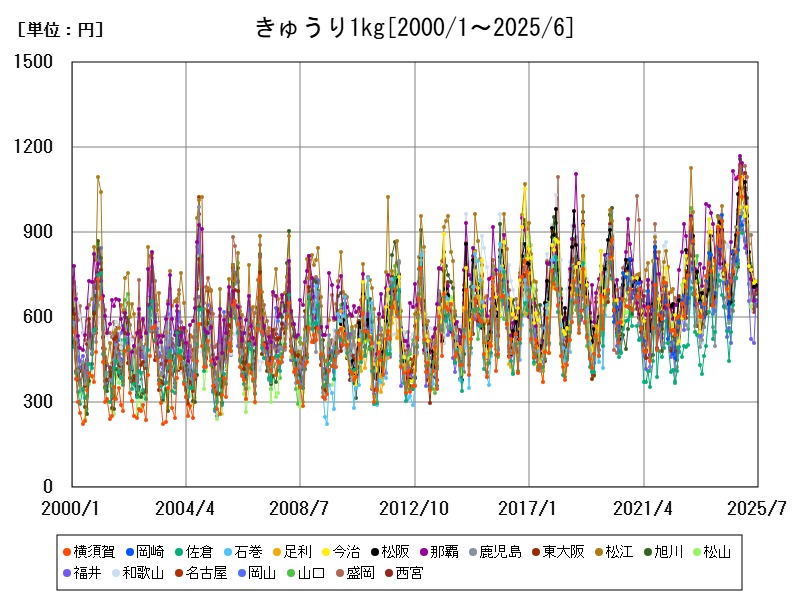

2025年5月のきゅうり1kgの全国平均価格は571.7円で、前年比-11.32%。盛岡と鹿児島で価格上昇が見られる一方、多くの都市では気候の安定や豊作により価格が下落。施設栽培と露地栽培が混在し、季節要因が価格に影響。今後は地産地消やブランド化が鍵となる。

都市別のきゅうり1kgの相場価格

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 590.8 | +3.974 | |

| 1 | 今治 | 729 | +8.969 |

| 2 | 松阪 | 714 | +10.53 |

| 3 | 那覇 | 708 | -3.935 |

| 4 | 鹿児島 | 706 | +21.93 |

| 5 | 東大阪 | 696 | -5.048 |

| 6 | 松江 | 690 | +5.183 |

| 7 | 旭川 | 684 | +1.634 |

| 8 | 松山 | 683 | +6.886 |

| 9 | 福井 | 661 | +17.41 |

| 10 | 和歌山 | 658 | -22.5 |

| 11 | 名古屋 | 656 | +8.609 |

| 12 | 岡山 | 650 | +9.612 |

| 13 | 山口 | 649 | +3.18 |

| 14 | 西宮 | 639 | -8.19 |

| 15 | 盛岡 | 639 | +7.939 |

| 16 | 奈良 | 636 | +13.17 |

| 17 | 長岡 | 634 | +9.689 |

| 18 | 富山 | 634 | +11.23 |

| 19 | 宮崎 | 633 | +12.04 |

| 20 | 青森 | 632 | +21.54 |

| 21 | 高松 | 629 | -0.789 |

| 22 | 広島 | 629 | -8.175 |

| 23 | 岐阜 | 624 | +6.485 |

| 24 | 大津 | 624 | +1.135 |

| 25 | 津 | 616 | +18.01 |

| 26 | 函館 | 614 | +21.58 |

| 27 | 高知 | 607 | +21.89 |

| 28 | 札幌 | 607 | -7.751 |

| 29 | 新潟 | 607 | -0.492 |

| 30 | 宇部 | 606 | +29.76 |

| 31 | 長崎 | 605 | +17.48 |

| 32 | 八戸 | 604 | +19.84 |

| 33 | 姫路 | 603 | +5.236 |

| 34 | 豊橋 | 602 | |

| 35 | 佐賀 | 602 | +8.468 |

| 36 | 東京都区部 | 599 | +8.123 |

| 37 | 枚方 | 598 | +2.749 |

| 38 | 相模原 | 595 | +7.401 |

| 39 | 大分 | 590 | +35.32 |

| 40 | 北九州 | 588 | +2.797 |

| 41 | 小山 | 584 | -1.849 |

| 42 | 浜松 | 583 | +3.552 |

| 43 | 京都 | 582 | -6.129 |

| 44 | 秋田 | 581 | +1.22 |

| 45 | 立川 | 580 | +21.09 |

| 46 | 山形 | 579 | +11.56 |

| 47 | 甲府 | 576 | -2.703 |

| 48 | 徳島 | 575 | +11 |

| 49 | 前橋 | 572 | -0.522 |

| 50 | 福山 | 571 | +1.964 |

| 51 | 神戸 | 570 | -3.553 |

| 52 | 熊本 | 570 | +18.26 |

| 53 | 伊丹 | 569 | -18.6 |

| 54 | 八王子 | 561 | +10.65 |

| 55 | 水戸 | 560 | +26.7 |

| 56 | 大阪 | 560 | -3.114 |

| 57 | 日立 | 559 | +2.007 |

| 58 | 川崎 | 559 | +17.19 |

| 59 | 鳥取 | 556 | -21.13 |

| 60 | 府中 | 555 | -4.475 |

| 61 | 福島 | 554 | -0.18 |

| 62 | 堺 | 552 | -7.227 |

| 63 | 静岡 | 549 | +2.809 |

| 64 | 横浜 | 549 | +3.002 |

| 65 | さいたま | 548 | +7.874 |

| 66 | 柏 | 545 | |

| 67 | 富士 | 545 | +4.207 |

| 68 | 所沢 | 543 | +9.919 |

| 69 | 千葉 | 542 | -1.095 |

| 70 | 郡山 | 540 | +10.66 |

| 71 | 福岡 | 531 | -4.496 |

| 72 | 佐世保 | 529 | +20.5 |

| 73 | 金沢 | 528 | -19.51 |

| 74 | 浦安 | 521 | -1.326 |

| 75 | 仙台 | 499 | -11.52 |

| 76 | 宇都宮 | 496 | -0.8 |

| 77 | 長野 | 491 | +7.205 |

| 78 | 藤沢 | 491 | |

| 79 | 松本 | 481 | +0.628 |

| 80 | 熊谷 | 476 | +5.778 |

| 81 | 川口 | 463 | +11.03 |

詳細なデータとグラフ

きゅうりの小売価格の相場と推移

2025年5月現在、きゅうり1kgの全国平均価格は571.7円であり、前年同月比で-11.32%と下落しました。この価格帯は過去10年間で見ても比較的安定した水準にありますが、前年に比べて供給が潤沢だったことが影響したと考えられます。気候条件が安定し、露地栽培の生産量が増えたことが、全国平均の価格を押し下げた要因の1つと推察されます。

高価格地域の分析

きゅうりの価格が高かった都市は以下のとおりです:

| 順位 | 都市名 | 価格(円/kg) | 前年同月比 |

|---|---|---|---|

| 1 | 盛岡 | 731円 | +15.66% |

| 2 | 今治 | 721円 | -8.27% |

| 3 | 東大阪 | 712円 | -3.914% |

| 4 | 松阪 | 706円 | -1.671% |

| 5 | 鹿児島 | 700円 | +9.89% |

| 6 | 和歌山 | 698円 | -18.55% |

| 7 | 長岡 | 681円 | -0.147% |

| 8 | 松江 | 681円 | -9.441% |

| 9 | 山口 | 667円 | -0.596% |

| 10 | 旭川 | 665円 | -6.073% |

盛岡(731円)と鹿児島(700円)は、他都市と比べて唯1前年より価格が上昇しており、流通量の減少や地場産品のブランド化などが背景にある可能性があります。特に盛岡は北東北という地理的要因から出荷が遅れたり、生育に時間を要することが価格上昇に繋がったと考えられます。

都市別価格動向と下落の要因

多くの都市で前年よりも価格が下がっており、特に和歌山(-18.55%)や松江(-9.441%)などで大きな減少が見られます。これは主に以下の要因が考えられます:

-

2025年春は比較的温暖かつ降雨も適度で、生育が順調だった

-

露地栽培が盛んな地域で収穫量が多くなり、供給過多となった

-

市場競争による特売などで価格が調整された

また、東大阪や松阪など都市近郊の都市では、供給網の安定により大幅な価格変動は避けられた1方、微減傾向が見られました。

きゅうりの生産と流通の特徴

きゅうりは日本全国で広く栽培されており、施設栽培と露地栽培の両方が行われている野菜です。特に以下の特徴があります:

-

施設栽培では年間通しての安定供給が可能

-

露地栽培は春から夏にかけて生産量が増え、季節波動が大きい

-

傷みやすく流通におけるロスが発生しやすい

-

地元消費が主であり、物流コストの影響を受けやすい

2025年の価格動向を見る限り、地域ごとの栽培量や出荷タイミングの差が価格に如実に反映された年と言えます。

今後の見通し

今後のきゅうり価格には以下のような要因が影響すると考えられます:

-

気候変動による露地栽培の不安定化

-

燃料・資材高による生産コストの増加

-

食品ロス削減の流れによる地産地消の加速

-

ブランド野菜の市場浸透

特に施設栽培の拡大や高機能品種の導入により、価格の上下幅が次第に小さくなっていく可能性があります。消費者の選好も「味・安心・地元産」にシフトしており、地域ブランドの重要性は増すと予想されます。

コメント