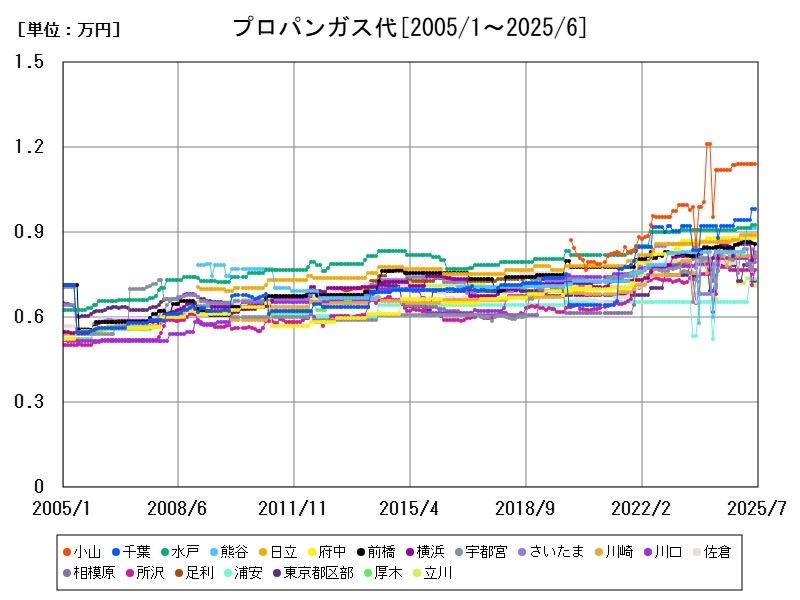

2025年5月の関東のプロパンガス代は平均8,233円で、小山市が11,400円と最も高い。前年同月比では千葉市や熊谷市が10%以上の大幅上昇を示す一方、横浜市や相模原市は減少傾向。料金差は供給距離や競争環境によるもので、今後は地域間格差の是正や料金透明化が課題となっている。

1か月間のプロパンガス代相場

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 8380 | +1.039 | |

| 1 | 小山 | 11400 | +1.794 |

| 2 | 千葉 | 9827 | +6.353 |

| 3 | 水戸 | 9274 | +2.035 |

| 4 | 熊谷 | 9145 | +10.18 |

| 5 | 日立 | 8904 | +2.96 |

| 6 | 府中 | 8800 | |

| 7 | 前橋 | 8602 | +1.63 |

| 8 | 横浜 | 8577 | +0.398 |

| 9 | 宇都宮 | 8320 | +1.612 |

| 10 | さいたま | 8205 | -5.917 |

| 11 | 川崎 | 8177 | |

| 12 | 川口 | 8088 | |

| 13 | 相模原 | 7957 | -1.802 |

| 14 | 所沢 | 7682 | -1.412 |

| 15 | 浦安 | 7350 | +12.21 |

| 16 | 東京都区部 | 7283 | -7.022 |

| 17 | 立川 | 7100 | -10.61 |

| 18 | 八王子 | 6147 | -15.18 |

詳細なデータとグラフ

関東のプロパンガス代現状と今後

2025年5月時点での関東地域におけるプロパンガスの1か月平均料金は8,233円となっている。この料金は全国平均と比較してほぼ同水準であり、地域ごとに需要の差や供給条件によって価格に幅が生じている。関東は広範囲で都市部から郊外まで含まれるため、料金のばらつきは自然な現象と言える。

都市別の料金ランキングと特徴

関東で最もプロパンガス料金が高いのは小山市で11,400円と突出しており、千葉市(9,827円)、水戸市(9,274円)、熊谷市(9,145円)と続く。これらの都市は比較的郊外や地方に近いエリアが多く、供給インフラの違いや需要の集中度が価格差を生んでいる。1方で、横浜市(8,027円)や相模原市(7,957円)など大都市圏ではやや低めの水準に抑えられている傾向がある。

前年同月比の増減動向

前年同月と比較すると、関東地域のプロパンガス代は平均1.247%の上昇であるが、都市ごとの動きには差がある。千葉市が11.67%と大幅に上昇し、熊谷市も10.18%の高い伸びを示す。宇都宮市も9.885%の増加と続く。1方、横浜市と相模原市はそれぞれ-0.644%、-1.802%と価格が下落しており、都市部での安定した供給や競争環境が影響していると推測される。

料金差の背景と今後の課題

プロパンガス代の差異は主に供給ルートの距離、地域の需要特性、契約内容、そして競争環境の違いによるものだ。特に郊外や地方都市は配送コストが高くなりがちで、料金に反映される。1方、大都市圏では供給業者間の競争が料金の抑制に寄与している。今後は価格の地域格差是正や料金透明化が消費者利益の観点から重要課題となる。

まとめと展望

関東地域のプロパンガス代は全体的に穏やかな上昇傾向にあるが、都市ごとの動向はまちまちであり、特に都市部と郊外の差が顕著である。今後は供給体制の強化と料金体系の見直しにより、消費者の負担軽減と公平な価格形成が期待される。

コメント