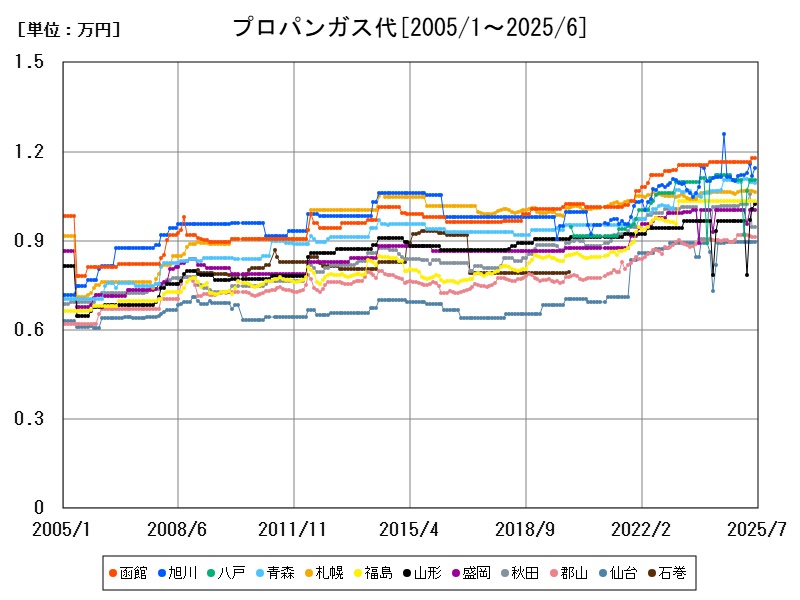

2025年5月の北海道・東北のプロパンガス代は平均10,330円で、函館や旭川、八戸など寒冷地の都市が高価格帯を占める。前年同月比は平均0.15%の微増で、地域ごとに増減が分かれる。寒冷地の暖房需要や供給距離が価格に影響し、今後は料金格差の是正と透明性向上が課題となっている。

1か月間のプロパンガス代相場

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 10360 | +0.464 | |

| 1 | 函館 | 11780 | +1.263 |

| 2 | 旭川 | 11430 | +2.667 |

| 3 | 八戸 | 11040 | -1.631 |

| 4 | 青森 | 10950 | +2.316 |

| 5 | 札幌 | 10630 | -0.132 |

| 6 | 福島 | 10340 | +0.00967 |

| 7 | 山形 | 10250 | +5.922 |

| 8 | 盛岡 | 10030 | |

| 9 | 秋田 | 9460 | -6.862 |

| 10 | 郡山 | 9112 | +1.267 |

| 11 | 仙台 | 8946 | +0.449 |

詳細なデータとグラフ

北海道・東北のプロパンガス代現状と今後

2025年5月時点における北海道・東北地域の1か月のプロパンガス代平均は10,330円である。これは全国平均よりやや高めの水準にあり、地域特有の気候条件や供給インフラの状況が料金に影響を与えていると考えられる。プロパンガスは都市ガスの普及率が低い地域や寒冷地での暖房用途が多く、そのため需要が高く料金も高止まりしやすい特徴がある。

都市別の相場価格ランキングと特徴

北海道・東北で最もプロパンガス代が高い都市は函館市の11,780円、続いて旭川市の11,170円、8戸市の11,040円、青森市の10,980円と寒冷地の都市が上位を占めている。札幌市も10,660円と高めで、福島市の10,340円や山形市の10,070円も高水準である。1方、秋田市の9,460円や郡山市の9,130円は比較的低価格帯に位置するが、地域差は顕著である。

前年同月比の変動傾向とその背景

前年同月比での増減は全体で平均0.15%の微増にとどまっている。函館市は1.263%の増加、青森市は2.839%増加と上昇傾向にあるのに対し、8戸市は-1.631%、秋田市は-6.798%と減少している都市も存在する。山形市の4.031%増加は地域内で特に目立つ。これらの変動は供給契約の見直しや燃料価格の影響、地域の供給インフラ改善の進捗状況などが関係していると考えられる。

地域特性と料金形成の要因

寒冷地では冬季の暖房需要がプロパンガス料金の高止まりをもたらす要因であり、また北海道や東北の広大な地域では供給距離や輸送コストも料金差の1因となっている。大都市圏よりもプロパンガスが生活の重要エネルギーであるため、料金動向は地域経済や生活コストに直接影響を与える重要な指標である。

今後の展望と課題

今後はプロパンガス料金の地域間格差是正が期待される1方で、燃料価格の国際的変動やインフラ整備の遅れが依然として課題である。地域住民の負担軽減のため、供給契約の見直しや料金体系の透明化が必要となる。

コメント