2025年5月の日本のプロパンガス代は平均9,026円。宇部市が11,810円で最も高く、函館や小山、旭川も高価格帯にある。前年同月比は平均2.0%増で、宇部市の上昇が特に顕著。一方浜松は減少。地域差は供給環境や需要によるもので、今後も価格差是正と透明性向上が課題である。

1か月間のプロパンガス代相場

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 8770 | +1.566 | |

| 1 | 浜松 | 11060 | +0.163 |

| 2 | 札幌 | 10630 | -0.132 |

| 3 | 千葉 | 9827 | +6.353 |

| 4 | 広島 | 9657 | +1.152 |

| 5 | 神戸 | 9578 | +3.456 |

| 6 | 静岡 | 9212 | |

| 7 | 岡山 | 9138 | +0.495 |

| 8 | 仙台 | 8946 | +0.449 |

| 9 | 北九州 | 8724 | +5.033 |

| 10 | 新潟 | 8680 | +0.954 |

| 11 | 横浜 | 8577 | +0.398 |

| 12 | 福岡 | 8353 | +2.819 |

| 13 | さいたま | 8205 | -5.917 |

| 14 | 川崎 | 8177 | |

| 15 | 名古屋 | 8058 | -2.658 |

| 16 | 堺 | 8030 | |

| 17 | 相模原 | 7957 | -1.802 |

| 18 | 京都 | 7722 | +19.93 |

| 19 | 大阪 | 7597 | +14.88 |

| 20 | 東京都区部 | 7283 | -7.022 |

詳細なデータとグラフ

プロパンガス代現状と今後

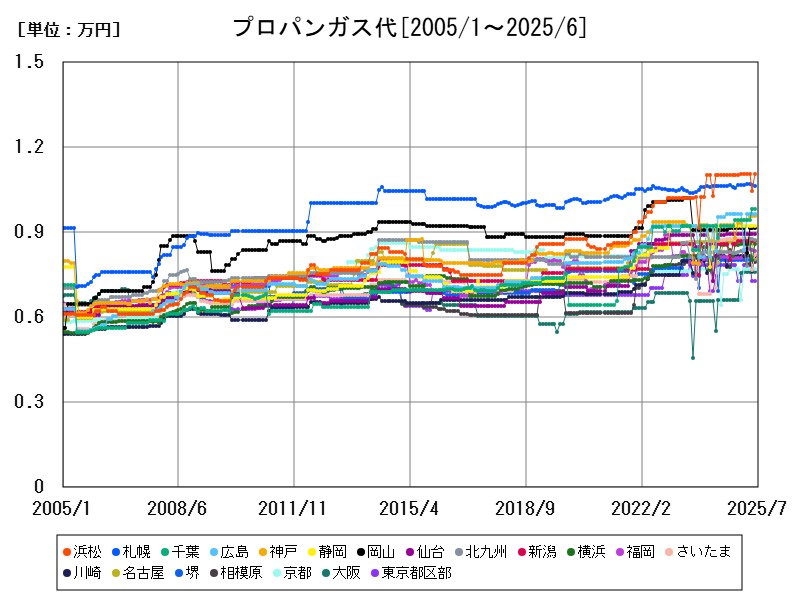

2025年5月時点での日本のプロパンガス代の1か月平均は9,026円となっており、2005年からの長期データを踏まえると、緩やかな上昇傾向が見られる。プロパンガスは都市ガスが届かない地域や戸建て住宅などで利用されるため、地域や供給条件によって料金差が顕著である。

都市別ランキングと価格帯の特徴

プロパンガス代が最も高い都市は宇部市で11,810円、次いで函館市の11,780円、小山市の11,400円、旭川市11,170円、8戸市11,040円と続く。これらの都市は地方の中核都市や寒冷地が多く、供給コストや需要の違いが料金に反映されている。1方、福島市の10,340円も高価格帯で、全体的に地方都市のプロパンガス代が高い傾向がうかがえる。

前年同月比による変動の分析

前年同月比の増加率は平均で2.026%となっており、全体的には価格の緩やかな上昇が見られる。宇部市は3.806%の上昇と大きく伸びている1方、浜松市は-5.155%と大幅な減少が観察される。また、8戸市も-1.631%と減少傾向にある。その他の都市は概ね微増か横ばいで推移している。これらの差異は、地域の供給網の効率化や契約形態の見直し、燃料価格の変動などが影響していると考えられる。

地域別の傾向と背景要因

東北・北海道地域の函館、旭川、8戸、青森などは寒冷地であり、冬季の需要増が料金に反映されやすい。都市間で差異があるのは、地域のインフラ整備状況や競争環境の違いによるものである。関東の小山市も高価格帯に位置し、地方の都市ガス未普及地域でのプロパン需要の高さが要因と推察される。

今後の展望と課題

プロパンガス代は地域ごとの供給条件によって大きく左右されるため、価格の平準化は難しいが、供給の透明性向上や新技術の導入によるコスト削減が期待される。利用者は契約内容の見直しや料金比較を行い、適正価格での利用を心がけることが重要である。

コメント