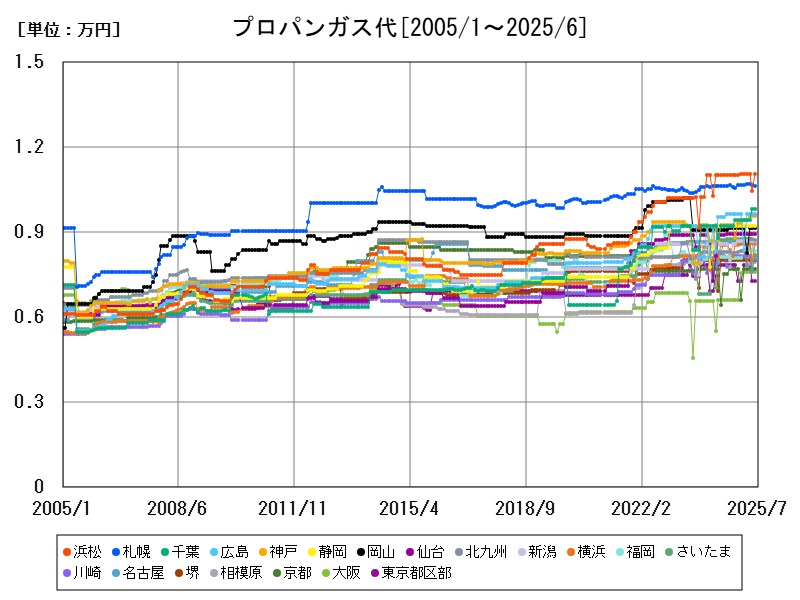

2025年5月の大都市のプロパンガス代は平均8,692円。札幌が最も高く10,660円、浜松10,470円、千葉9,827円と続く。前年同月比は平均1.6%上昇だが、千葉は11.67%増、浜松は5.15%減など都市間で差が大きい。地域の供給状況や経済動向が価格に影響し、多様な傾向が見られる。

1か月間のプロパンガス代相場

| 都市 | 最新値[円] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 平均 | 8770 | +1.566 | |

| 1 | 浜松 | 11060 | +0.163 |

| 2 | 札幌 | 10630 | -0.132 |

| 3 | 千葉 | 9827 | +6.353 |

| 4 | 広島 | 9657 | +1.152 |

| 5 | 神戸 | 9578 | +3.456 |

| 6 | 静岡 | 9212 | |

| 7 | 岡山 | 9138 | +0.495 |

| 8 | 仙台 | 8946 | +0.449 |

| 9 | 北九州 | 8724 | +5.033 |

| 10 | 新潟 | 8680 | +0.954 |

| 11 | 横浜 | 8577 | +0.398 |

| 12 | 福岡 | 8353 | +2.819 |

| 13 | さいたま | 8205 | -5.917 |

| 14 | 川崎 | 8177 | |

| 15 | 名古屋 | 8058 | -2.658 |

| 16 | 堺 | 8030 | |

| 17 | 相模原 | 7957 | -1.802 |

| 18 | 京都 | 7722 | +19.93 |

| 19 | 大阪 | 7597 | +14.88 |

| 20 | 東京都区部 | 7283 | -7.022 |

詳細なデータとグラフ

大都市のプロパンガス代現状と今後

プロパンガスは都市ガスが供給されていない地域や特定の住宅で利用されることが多く、その価格は地域や供給業者の違いにより大きく変動する。本章では2005年1月から2025年5月までの長期データを元に、大都市のプロパンガス代の現状と傾向を詳述する。

最新の相場価格の概要

2025年5月時点での大都市のプロパンガス代平均は8,692円である。都市別の価格は札幌市が最も高く10,660円に達し、次いで浜松市が10,470円、千葉市が9,827円、広島市が9,657円、神戸市は9,568円となっている。これらの都市は生活水準や住宅事情、供給形態が異なるが、いずれも高めの水準にある。対して新潟市は8,680円と平均に近い水準だ。

都市別の価格傾向と特徴

札幌は常に高価格帯で推移し、北海道特有の気候条件や供給コストの高さが影響していると考えられる。浜松は10,470円と高水準だが、前年同月比では-5.155%と価格が大幅に下がっている点が注目される。千葉市や神戸市は、それぞれ前年同月比で+11.67%、+9.876%と大きな上昇を示し、地域内の需要増加や原料価格の影響が強く出ている。1方、仙台や岡山、新潟は緩やかな上昇にとどまっている。

前年同月比による変動分析

全体の前年同月比平均は+1.613%と比較的穏やかな上昇であるが、都市ごとにバラつきが見られる。特に千葉市の11.67%増加と神戸市の9.876%増加は顕著であり、地域的な経済活動の活発化や供給網の変化が反映されている。1方、浜松市の5.155%減少は、価格競争や契約形態の見直しによるものと推測される。

まとめと今後の見通し

大都市のプロパンガス代は地域の特性と市場環境により多様な動きを見せている。全体的には緩やかな上昇傾向にあるが、地域間の価格差や増減率の違いは今後も続く可能性が高い。消費者は契約内容や料金体系を見直し、適正価格での利用を目指す必要がある。

コメント