2025年3月の企業規模別平均給与は、1000人以上の大企業が45.94万円と最も高く、5〜29人の小規模企業は25.01万円に留まる。前年同月比では大企業が+3.89%、小規模企業も+3.098%と増加傾向。男女別や雇用形態別の格差が企業規模ごとに顕著で、特に小規模企業で女性や非正規労働者の賃金改善が課題。今後は人手不足や政府施策で格差縮小が期待される。

男女別の給料の推移

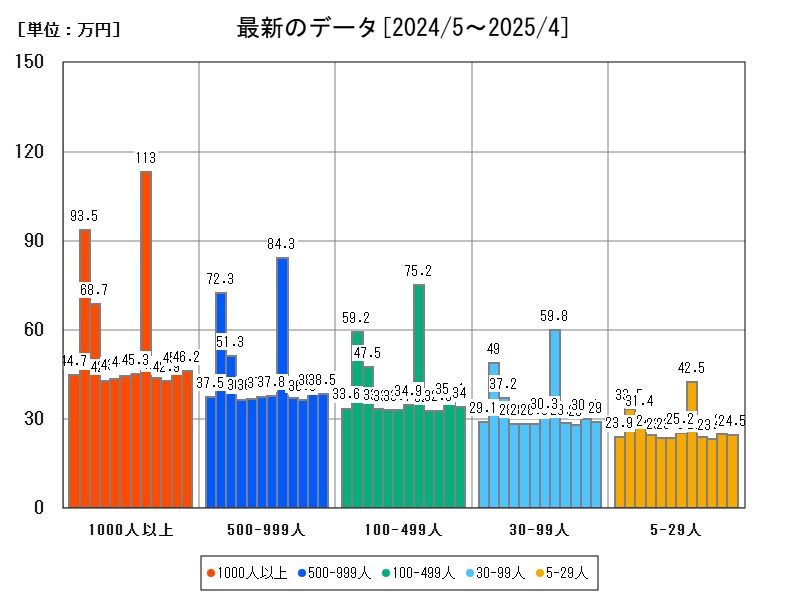

最近の給料データ

| 合計 | 1000人以上(合計) | 500-999人(合計) | 100-499人(合計) | 30-99人(合計) | 5-29人(合計) | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 最新 | 2025年4月 | 2025年4月 | 2025年4月 | 2025年4月 | 2025年4月 | 2025年4月 |

| 最大期 | 2024年12月 | 2024年12月 | 2018年12月 | 2024年12月 | 2024年12月 | 2024年12月 |

| 最新値[万円] | 30.17 | 46.18 | 38.52 | 34.01 | 28.97 | 24.51 |

| 最大値[万円] | 61.74 | 113.2 | 85.38 | 75.21 | 59.81 | 42.49 |

| 前年同月比[%] | +2.025 | +3.671 | +1.993 | +2.421 | +1.147 | +1.751 |

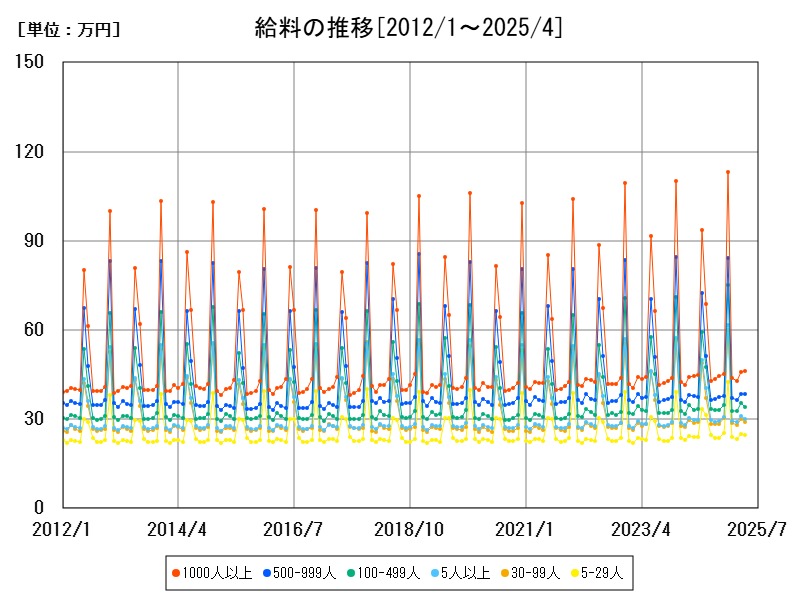

企業規模別の給料の推移

詳細なデータとグラフ

日本の全産業の労働者数の特徴

2025年3月の最新データでは、企業規模が大きくなるほど平均給与が高くなる傾向がはっきり見られます。従業員数1000人以上の大企業では平均給与が45.94万円と最も高く、5〜29人の小規模企業では25.01万円にとどまっています。これは規模による資本力や待遇体系の違いが反映されています。

過去からの変化と最近の動向

過去約13年間のデータを踏まえると、全体的に給与は緩やかな上昇傾向にあります。特に1000人以上の大企業は前年同月比で+3.89%と比較的高い伸びを示しています。1方、小規模企業(5〜29人)も+3.098%と増加していますが、絶対額は依然低いままです。中規模企業は伸び率がやや鈍化傾向にあります。

男女別の問題点

大企業では男女間の給与格差は依然として大きいものの、全体の給与水準の高さから女性の待遇も比較的良い傾向があります。中小企業や小規模企業では男女別の給与格差が大きく、特に女性は低い給与水準に留まることが多いです。女性活躍推進の視点から、規模の小さい企業での賃金改善が重要課題です。

雇用形態別の問題と影響

正社員を中心とした1般労働者の給与は大企業ほど高くなる1方、パートタイムや非正規雇用者が多い中小・小規模企業では給与水準が低いままです。これにより正規・非正規の格差が企業規模別にも顕著になり、非正規労働者の生活安定やキャリア形成が課題となっています。

今後の推移と期待

今後は人手不足の加速に伴い、特に中小・小規模企業でも賃金引き上げが求められます。政府の支援策や働き方改革が進むことで、規模による給与格差の縮小が期待されます。また、女性や非正規雇用者の待遇改善も進むことで、企業規模を問わない公正な賃金環境の構築が期待されます。

コメント