2025年5月時点の卸売市場における桃の価格は都市ごとに大きく異なり、大阪市が最高値の5329円/kg、山形市や八戸市では500円未満と大幅な地域差がある。近年の価格は天候不順や流通コストの変動、需要の偏りに影響されやすく、特に今月は仙台市や名古屋市で異常な高騰が見られた。今後は気候安定と物流最適化による価格の平準化が期待されるが、地域ごとの特性も残ると予測される。

桃の卸売り市場価格

桃の高い順

| 大阪市 | 仙台市 | 旭川市 | 京都市 | 東京都 | 金沢市 | 札幌市 | 長崎市 | 名古屋市 | 大阪府 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 最新 | 2025年5月 | 2025年5月 | 2021年12月 | 2025年5月 | 2025年5月 | 2025年5月 | 2025年5月 | 2023年12月 | 2025年5月 | 2021年12月 |

| 最大期 | 2025年4月 | 2025年5月 | 2020年11月 | 2022年11月 | 2025年4月 | 2018年4月 | 2016年11月 | 2021年4月 | 2021年11月 | 2019年4月 |

| 最新値[円/kg] | 5329 | 4669 | 4486 | 4337 | 3827 | 3634 | 3591 | 3067 | 3064 | 3054 |

| 最大値[円/kg] | 7660 | 4669 | 9180 | 6249 | 8639 | 5856 | 3780 | 7020 | 6852 | 5622 |

| 前月比[%] | -30.43 | +1984 | +545.5 | +53.78 | -55.7 | +243.2 | +3.906 | +8.49 | +1215 | -25.31 |

| 前年同月比[%] | +12.52 | +16.86 | -2.837 | +9.256 | +14.81 | -16.82 | -3.564 | +201.6 | +15.52 | +20.9 |

桃の安い順

| 沖縄県 | 広島市 | 山形市 | 仙台市 | 長野市 | 八戸市 | 函館市 | 岡山市 | 高松市 | さいたま市 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 最新 | 2025年5月 | 2025年5月 | 2021年10月 | 2025年5月 | 2021年10月 | 2023年10月 | 2016年9月 | 2023年12月 | 2025年5月 | 2021年10月 |

| 最大期 | 2023年12月 | 2019年4月 | 2012年5月 | 2025年5月 | 2010年4月 | 2014年4月 | 2013年4月 | 2013年12月 | 2018年11月 | 2021年4月 |

| 最新値[円/kg] | 2448 | 2281 | 690 | 4669 | 862 | 425 | 475 | 2230 | 2504 | 516 |

| 最大値[円/kg] | 3259 | 8424 | 1670 | 4669 | 5040 | 3456 | 2800 | 4078 | 7020 | 6038 |

| 前月比[%] | +142.6 | +233.5 | +39.39 | +1984 | +26.21 | -7.002 | +27.69 | -18.14 | -17.21 | -10.1 |

| 前年同月比[%] | +12.76 | -1.469 | +49.35 | +16.86 | +27.51 | +59.18 | +38.08 | +2.907 | +21.59 | +29.97 |

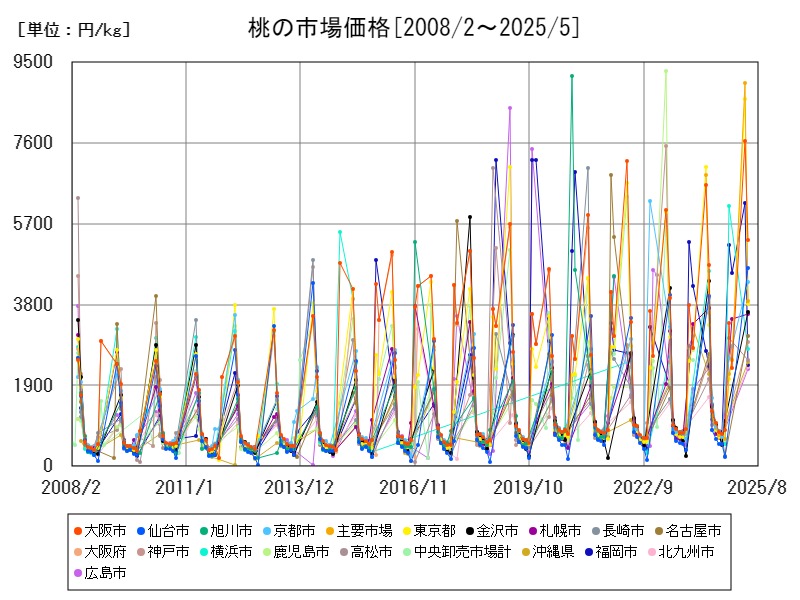

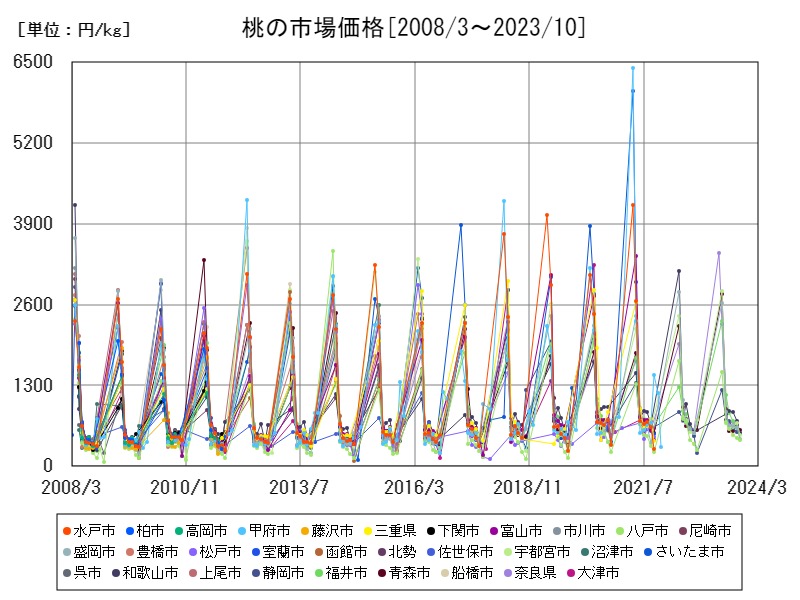

桃の推移

その他のデータとグラフ

桃の価格についての推移と展望

桃は日本の夏季を代表する果物であり、季節性が強く、例年5月から8月にかけて取引価格が活発に変動します。過去十数年のデータ(2008年~2025年)を見ると、価格は長期的には緩やかな上昇傾向を見せていますが、年ごとの気象条件に大きく左右されるという特徴があります。

特に、開花時期の霜害、長雨による着果不良、猛暑による早期熟成などが価格に直結しやすく、供給不足となる年は高騰します。1方で、豊作であっても物流や消費動向に問題があると価格は伸び悩む傾向があります。

2025年5月の価格動向とその背景

2025年5月の全国平均は3331円/kgと高水準でありながら、前月比で-57.69%と急落していることが注目されます。これは、4月が天候不順や出荷制限などで異常高値となった反動であると推測されます。

しかし、仙台市(+1984%)や名古屋市(+1215%)のように、例外的な高騰を示した都市も存在し、これは局地的な流通事情(例:入荷遅延、地元産品の不作など)によるものと考えられます。

地域別価格ランキングの特色

最新データによると、価格が最も高かったのは以下の都市です:

| 高価格帯都市 | 価格(円/kg) |

|---|---|

| 大阪市 | 5329 |

| 仙台市 | 4669 |

| 旭川市 | 4486 |

| 京都市 | 4337 |

| 東京都 | 3827 |

関西・東北・北海道など大都市圏または地方中核都市で高値傾向が見られます。これらの都市では百貨店・高級スーパー向けの需要が強く、質の高い桃が優先的に流通するため価格が上がる傾向にあります。

1方で、価格が低かった都市は以下のとおりです:

| 低価格帯都市 | 価格(円/kg) |

|---|---|

| 8戸市 | 425 |

| さいたま市 | 516 |

| 長野市 | 862 |

| 山形市 | 690 |

| 広島市 | 2281 |

特に山形・長野・8戸のような生産地に近い地域では、地元産が多く出回り、流通コストが抑えられるため価格は相対的に低くなる傾向にあります。

最近の課題と需給ギャップ

最近の最大の課題は「価格の異常変動」です。仙台市の+1984%や名古屋市の+1215%といった前月比の変化は、通常の市場原理では説明しきれず、災害級の供給不足や集荷遅延、入荷制限が想定されます。こうした極端な動きは、消費者・小売店双方にとってリスクであり、価格安定のためには産地間の連携や輸送体制の強化が不可欠です。

また、金沢市や札幌市のように前年割れを見せる地域(例:金沢 -16.82%)もあり、地域ごとの消費ニーズの減退や小売業の構造変化も影響していると見られます。

今後の価格推移予想と期待

今後の価格動向は以下の3点に左右されると考えられます:

-

気象条件の安定:天候が安定すれば供給も安定し、極端な価格変動は減少。

-

物流コストの見直し:高騰する燃料費や人件費の影響を抑える施策が鍵。

-

地域間需給の最適化:需要の高い都市部と産地を結ぶルートの合理化。

2025年後半以降は、流通のデジタル化や統合的な販売調整により、価格のばらつきが徐々に縮小する方向に向かうと予想されます。ただし、地域ごとのブランド桃(例:岡山の清水白桃、福島のあかつき)などは依然として高値を維持するでしょう。

コメント