2025年3月時点の全産業労働時間は132.7時間で、男性147.6時間、女性116.7時間、パートタイム78.5時間と男女・雇用形態で大きな差がある。前年同月比で約2.6%減少しており、働き方改革やテレワーク普及の影響が大きい。今後は男性の長時間労働是正や女性の働きやすさ向上が課題で、効率化と労働条件のバランスが重要視される。

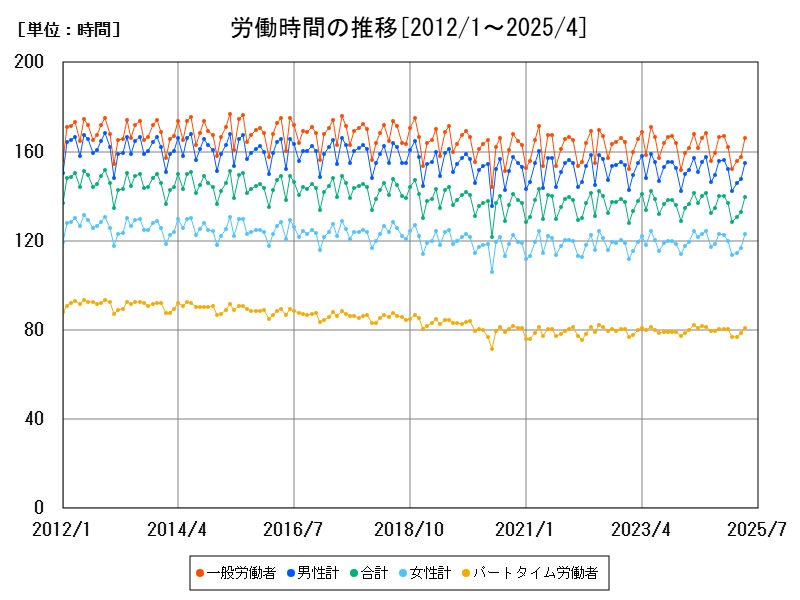

男女別の労働時間の推移

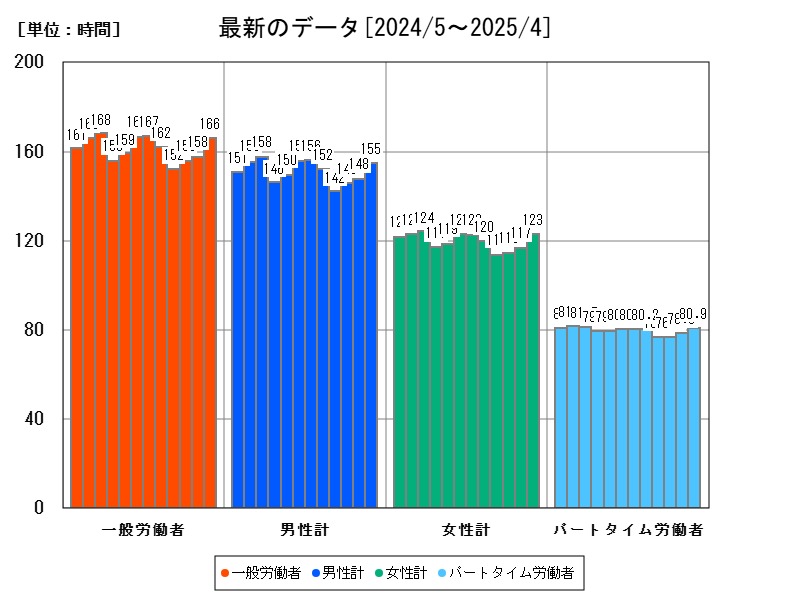

最近の労働時間データ

| 合計 | 一般労働者 | 男性計 | 女性計 | パートタイム労働者 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 最新 | 2025年4月 | 2025年4月 | 2025年4月 | 2025年4月 | 2025年4月 |

| 最大期 | 2012年11月 | 2015年4月 | 2012年11月 | 2012年6月 | 2012年6月 |

| 最新値[時間] | 139.5 | 166.1 | 154.7 | 123.2 | 80.9 |

| 最大値[時間] | 151.6 | 176.7 | 168.1 | 131.6 | 93.5 |

| 前年同月比[%] | -1.413 | -1.072 | -1.528 | -0.9646 | -1.341 |

全産業の労働時間の推移

詳細なデータとグラフ

日本の全産業の労働者数の特徴

2025年3月時点の全産業における労働時間は132.7時間となっています。雇用者の中でも1般労働者は157.6時間、男性計は147.6時間、女性計は116.7時間、パートタイム労働者は78.5時間と、男女や雇用形態によって大きな差があります。全体的に、男性の労働時間が長く、女性やパートタイム労働者は短い傾向が続いています。

労働時間の減少傾向と最近の問題

前年同月比では全体で約2.6%の労働時間減少がみられ、1般労働者や男女別、パートタイムでもいずれも1.9~2.7%の減少が確認されました。これは働き方改革の推進やテレワークの普及、労働生産性向上の取り組みが労働時間短縮に寄与していると考えられます。1方で、生産性向上が不十分な業種では労働時間の短縮が賃金低下につながる懸念もあります。

男女別の労働時間の問題

男性の労働時間が依然として長く、過労やワークライフバランスの問題が残っています。女性の労働時間は男性より短いものの、育児・介護との両立が影響し、長時間労働が難しい状況です。女性の労働3加率は上昇傾向にありますが、職場環境整備や柔軟な勤務体系のさらなる推進が必要です。

雇用別の労働時間の問題

パートタイム労働者の労働時間は78.5時間と短く、非正規雇用の不安定さや所得面での課題を浮き彫りにしています。正社員と非正規の格差是正や、パートタイム労働者への労働条件の改善が今後の課題です。また、短時間労働者の増加は企業の生産性向上と人材確保の両立にも影響します。

今後の推移の期待と予想

労働時間のさらなる短縮が望まれ、特に男性の長時間労働是正や女性の働きやすさ向上が課題となります。テクノロジー活用による効率化や柔軟な働き方の普及により、労働時間の質的向上も期待されます。1方で、労働時間短縮による賃金や労働条件の影響には慎重な対応が求められます。

コメント