九州のなす市場では北九州市の価格が391円/kgと高く、福岡市と沖縄県も上昇傾向にあります。しかし卸売数量は全般的に減少しており、特に福岡市と北九州市で顕著です。価格高騰は生産減少や気候変動、物流コスト上昇が主因であり、今後は生産体制強化や若手農家支援、ブランド化が課題となっています。

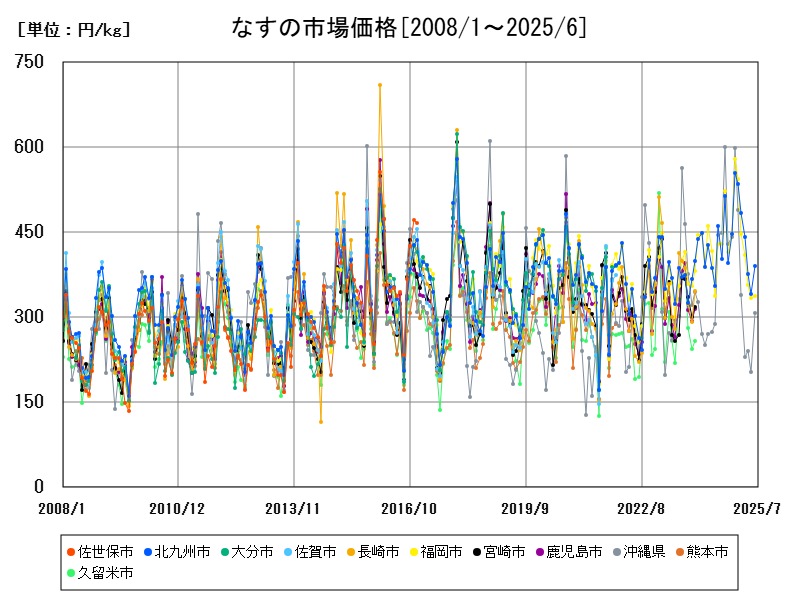

なすの市場価格

| 市場 | 卸売価格[円/kg] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 北九州市 | 391.3 | +10.23 |

| 2 | 福岡市 | 338.3 | +0.195 |

| 3 | 沖縄県 | 308 | +7.067 |

市場価格の推移

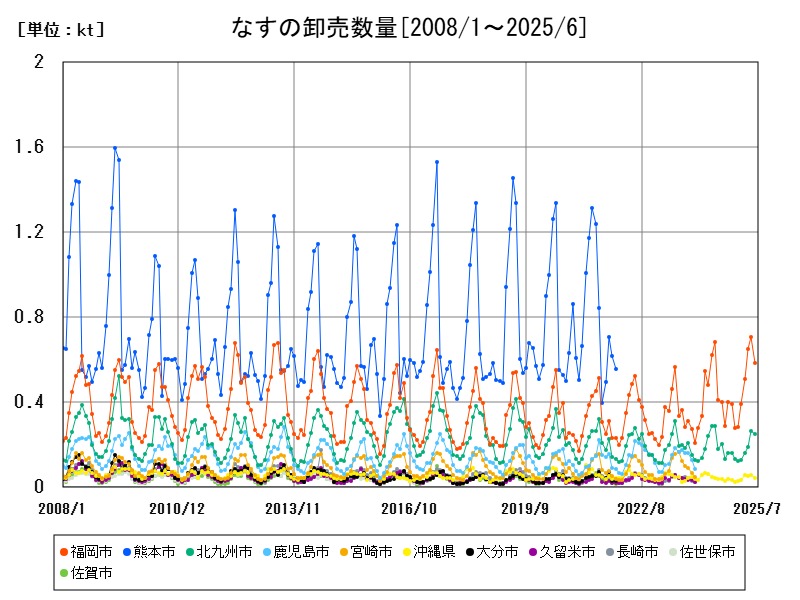

九州の卸売数量

| 市場 | 卸売数量[kt] | 前年同月比[%] | |

|---|---|---|---|

| 1 | 福岡市 | 0.586 | -14.08 |

| 2 | 北九州市 | 0.25 | -13.49 |

| 3 | 沖縄県 | 0.045 | -2.174 |

卸売数量の推移

カテゴリー

詳細なデータとグラフ

なすの卸売り市場の現状と今後

2025年6月の9州地域におけるなすの市場価格は、北9州市が391.3円/kgで最も高く、次いで福岡市が338.3円/kg、沖縄県が308円/kgとなっています。前年同月比では、北9州市が+10.23%、福岡市が+0.195%、沖縄県が+7.067%と全体的に価格は上昇傾向にあります。

1方、卸売数量は福岡市が0.586kt、北9州市が0.25kt、沖縄県が0.045ktで、前年同月比ではそれぞれ福岡市-14.08%、北9州市-13.49%、沖縄県-2.174%と数量が減少しています。

価格と数量の推移および市場の特徴

9州地域全体で見ると、価格は概ね上昇しているものの、卸売数量は大幅に減少している点が特徴的です。北9州市の価格上昇率は10%を超えていますが、数量は約13%減少しており、供給不足感が価格に反映されていると推察されます。

福岡市は価格がほぼ横ばいながら、数量の減少幅が大きいことから、需要に対する供給の縮小が鮮明です。沖縄県は数量減少は比較的小幅ですが、価格上昇率は7%超で、こちらも需給のタイトさが見受けられます。

都市別の市場特性と要因分析

北9州市

-

価格は9州内で最も高く、前年より大きく上昇している。

-

卸売数量は大きく減少しており、地域の生産量減少や輸送制約が影響している可能性がある。

-

地元農家の高齢化や労働力不足による生産減少も懸念される。

福岡市

-

9州最大の卸売市場として需要は依然高いが、数量の減少が目立つ。

-

価格が安定している背景には、1部輸入品の流通や他地域からの調達がある可能性がある。

-

供給の調整や流通網の再編が課題となっている。

沖縄県

-

地理的条件による物流コストの高さが価格を押し上げる1因。

-

生産環境は限定的だが、地元需要は1定。数量減少は生産環境の厳しさも影響。

価格高騰の主な要因

-

生産減少 農家の高齢化や後継者不足による作付面積の減少が供給量減少に直結。

-

気候変動・異常気象 9州地域でも季節外れの天候不順により、収穫量が安定しづらい状況。

-

輸送コスト上昇 燃料価格高騰や物流網の混乱が流通コストを押し上げ、卸売価格に反映。

-

需要の変動 健康志向や外食需要の変動により、消費パターンが変化し、市場の需給バランスが変動。

なす生産の現状と今後の課題

-

生産体制の強化 施設園芸の導入や省力化技術の普及により、生産の安定化が求められる。

-

若手農家の育成 農業従事者の高齢化対策として、若年層の3入支援が急務。

-

ブランド化・付加価値向上 地域特産品としての差別化や販路拡大を進めることで、価格競争からの脱却を図る。

-

気候変動への対応 適応策としてハウス栽培拡大や耐暑品種の開発が必要。

コメント